大智文殊菩萨是佛教中象征智慧的代表性菩萨,在大乘佛教尤其是汉传佛教与藏传佛教中均占据核心地位,其名号“文殊”源于梵文“Mañjuśrī”,意为“妙吉祥”,既指智慧之圆满无缺,亦含慈悲之随缘应化,而“真如”则是佛教义学中的终极概念,指一切现象本具的、不生不灭的究竟实相,是超越语言思量的“诸法实相”,文殊菩萨的“大智”与“真如”之间,存在着深刻的内在关联:文殊菩萨的大智并非世俗的聪明才智,而是契证真如的究竟智慧,是引导众生从迷妄走向觉悟的根本途径。

大智文殊菩萨的象征体系:智慧的多维显现

文殊菩萨的“大智”,通过其外在形象、经典教法与菩萨行愿得以全面展现,构成了一个完整的智慧象征体系。

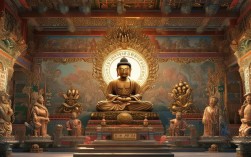

从形象特征来看,文殊菩萨通常被塑造成顶结五髻、手持智慧剑、骑乘青狮的庄严法相,顶戴五髻,象征五智(法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智)圆满,或对应《华严经》中“文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然”的智悲不二;手持智慧剑,寓意以般若智慧斩断众生的无明烦恼、分别执着,如《文殊师利所说般若波罗蜜经》所言:“智慧剑,烦恼尽,无分别,是菩提”;青狮作为坐骑,象征狮子无畏的威德,代表智慧能降伏一切外道邪论,也隐喻心性的勇猛猛利,不为烦恼所动,这些形象并非简单的艺术创作,而是对“大智”内涵的具象化表达——智慧的本质是圆满、清净、自在的。

经典教法中,文殊菩萨是般若思想的阐释者与践行者。《般若经》类经典多以文殊菩萨当机众,如《金刚经》中“文殊师利菩萨所言善现,如汝所说”,文殊菩萨以无分别智引导善现尊者突破对“相”的执着;《文殊师利问般若经》则直接点明:“摩诃般若波罗蜜,是诸佛母,文殊师利是诸佛师”,强调般若智慧是诸佛之根本,而文殊菩萨是智慧的化身与传承者,尤其在《华严经》中,文殊菩萨与普贤菩萨共同构成“智悲双运”的典范:文殊代表“般若智”,普贤代表“行愿悲”,二者缺一不可,正如经中所言“不智不足以解理,不悲不足以利生”,唯有智慧与慈悲结合,方能究竟证悟真如。

菩萨行愿层面,文殊菩萨以“善说空义”度化众生,展现“无住生心”的大智,所谓“善说空义”,并非否定一切,而是破除对“有”与“空”的二元执着,引导众生认识“空有不二”的中道实相。《维摩诘经》中,维摩诘居士以“不二法门”设问,文殊菩萨答曰:“如我意者,于一切法无言无说,无示无识,离诸问答,是为入不二法门”,体现了文殊智慧超越语言分别、直契实相的特点,这种“无住生心”的智慧,正是对真如的观照——既不执着于烦恼生死之“有”,也不沉溺于虚无断灭之“空”,而是在中道中任运自在。

真如的内涵:诸法实相的究竟真理

“真如”是佛教义学的核心概念,梵语为“Tathatā”,意译为“真如”“真如实际”“法界”等,指一切现象(有为法、无为法)的本体,是“真实如常、不变不异”的究竟实相。

从“真”与“如”的字义看,“真”指真实,非虚妄颠倒;“如”指如此,非人为造作。《成唯识论》释:“真谓真实,显非虚妄;如谓如常,表无变易,谓此真实,于一切位,常如其性,故曰真如。”真如的“不生不灭、不垢不净、不增不减”,是对《心经》“是诸法空相”的进一步阐释——一切现象因缘而生,故无自性(空),但其本性(真如)却不随因缘而变异,如《大乘起信论》所言:“一切法从本已来,离言说相、名字相、心缘相、毕竟平等,无有变异,不可破坏,唯是一心,故名真如。”

真如的“离言相”,意味着它超越语言与思量的范围,凡夫众生由于无明,执着于名言概念,将缘起的现象视为实有,产生“我执”“法执”,从而轮回生死,而真如作为“诸法实相”,是“言语道断,心行处灭”的,如《中论·观行品》所言:“诸佛依二谛,为众生说法;一者世俗谛,二者第一义谛。”世俗谛是缘起的现象世界,第一义谛即是真如,二者不一不异:现象虽虚妄,却含真如之体;真如虽真实,不离现象之用,这种“不即不离”的关系,正是般若智慧观照的核心——既不否定现象,也不执着现象,于中道中体认真如。

真如的“无自性”,并非否定一切,而是破除对“固定不变的自性”的执着,一切现象皆因缘和合而生,如梦幻泡影,但其本性(真如)却是清净圆满的,如《楞严经》所言:“真如本妙,觉海圆常。”众生因无明覆盖,如明镜蒙尘,虽本具真如却不得显现;修行的目的,便是通过智慧擦拭尘埃,使真如本性朗然现前。

大智文殊菩萨与真如的内在关联:智慧即实相

文殊菩萨的“大智”与“真如”并非两个孤立的概念,而是“体用不二”的关系:大智是契证真如的智慧,真如是大智所观照的实相,二者“一而不一,不一而一”。

从“体”的角度看,文殊菩萨即是真如的化身。《华严经》中,文殊菩萨道场在“东北方清凉山”,象征“清凉无热、远离烦恼”,这正是真如本性的体现——真如离一切戏论,故无烦恼;真如本自清净,故得清凉,文殊菩萨的“大智”,本质上就是众生本具的“如来藏智”(即佛性),只是众生因无明而不自觉,文殊菩萨则以“智慧本师”的身份,示现觉悟之相,引导众生认取本具的真如佛性,如《文殊师利涅槃经》所言:“文殊师利法王子,于十方世界,现佛身,说佛法,度众生,皆是如来之智慧力,非文殊自智也。”可见,文殊的大智并非外来的智慧,而是对真如本性的彰显与回归。

从“用”的角度看,文殊菩萨的大智是度化众生的“妙用”,真如虽“寂然不动”,却能“感而遂通”,通过文殊菩萨的智慧之“用”,应化世间,度脱众生,文殊菩萨的“智慧剑”并非真实的武器,而是象征对“我法二执”的破除——破除我执,则证“人空真如”(一切无我);破除法执,则证“法空真如”(诸法无自性),又如文殊菩萨的“五髻”,对应“五根”(眼、耳、鼻、舌、身)的清净,五根清净则能照见五蕴皆空,契入真如,这种“用”,正是《法华经》中“开示悟入佛之知见”的体现:文殊菩萨以智慧开示众生,使其觉悟真如,入”于佛之知见(即与真如相应)。

以下通过表格进一步阐明文殊菩萨大智与真如特征的对应关系:

| 文殊菩萨大智的显现 | 真如的核心特征 | 内在关联 |

|---|---|---|

| 顶戴五髻(五智圆满) | 法界体性(一切现象的本体统一) | 智慧圆满即是真如的全体大用 |

| 手持智慧剑(破烦恼) | 离言相(超越语言分别) | 以智慧破除执着,显真如离言之性 |

| 骑青狮(降伏外道) | 不动相(真如如如不动) | 智慧能降伏妄念,令真如本性显现 |

| 善说空义(不二法门) | 不生不灭(诸法实相常住) | 空义中道智慧契证真如的不生灭性 |

修持大智文殊菩萨以契证真如的路径

对修行者而言,修持文殊菩萨的大智,最终目的是契证真如,获得究竟解脱,这一路径可概括为“由教入观,由观证实”,即通过文殊菩萨的经典教法树立正见,再通过观照实践契入真如。

经典熏习,树立正见:首先需学习文殊菩萨所说的般若经典,如《文殊般若经》《维摩诘经》《华严经》等,理解“空”“无相”“无愿”三解脱门的内涵,破除对“有”“无”的二元执着,如《文殊般若经》云:“文殊师利言:世尊,菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜时,应观一切法,不可得故,无所有故,空故,无相故,无愿故。”通过闻思,确立“一切现象皆缘起性空,而真如本性常住”的正见,为观照奠定基础。

持咒观想,引发智慧:持诵文殊菩萨心咒(如“嗡阿惹巴扎那di”)或观想文殊菩萨形象,是引发般若智慧的重要方法,咒语的力量能净化无明,使心念专注;观想文殊菩萨手持智慧剑、骑青狮的庄严相,能启发内心的勇猛与清净,如《文殊仪轨》记载,若能如法观想文殊,可增长智慧、辩才,乃至“辩才无碍,说法自在”,这种“辩才无碍”并非世俗的口才,而是对真如的如实宣说,超越语言文字的局限。

日常观照,契入中道:将文殊菩萨的“无分别智”融入日常生活,于行住坐卧中观照自心,对一切境界不生执着,面对顺境不贪恋,逆境不嗔恨,保持“不取于相,如如不动”的心态,如《六祖坛经》所言:“外离相为禅,内不乱为定”,这种“禅定”并非枯坐,而是以文殊智慧观照一切现象,体认“烦恼即菩提,生死即涅槃”的中道真如——当分别心熄灭,真如本性自然显现。

大智文殊菩萨与真如的现实意义

在当代社会,众生面临信息爆炸、价值多元的困境,内心充满焦虑、迷茫与执着,文殊菩萨的“大智”与“真如”思想具有重要的现实指导意义。

以大智破除信息焦虑:面对海量信息,众生常被外境所转,陷入“知识焦虑”与“选择困难”,文殊菩萨的“无分别智”启示我们:智慧不是积累知识,而是超越知识的分别,在信息洪流中保持清醒的觉知,如《金刚经》所言“应无所住而生其心”——不执着于任何观点与信息,以开放而超越的心态面对世界,方能获得内心的安定。

以真如安顿浮躁心灵:真如的“不生不灭、不垢不净”特性,提醒我们:生命的本质是清净圆满的,外在的名利、得失皆是缘起的现象,无常且不可执着,当内心焦虑时,观照真如本性,如明镜照物,不迎不拒,不取不舍,便能从浮躁中解脱,获得“清凉自在”。

以智悲双运利益社会:文殊菩萨的大智并非“独善其身”,而是与普贤菩萨的“行愿”结合,体现“智悲双运”的精神,在现实中,智慧应与慈悲结合——以智慧洞察社会问题,以慈悲践行利他行动,如环保、公益、教育等,在利益他人中深化对真如的体认,实现个人与社会的和谐。

相关问答FAQs

Q1:普通人如何修持文殊菩萨的大智慧以体悟真如?

A:普通人修持文殊智慧可从三方面入手:一是经典学习,每日阅读《文殊般若经》《金刚经》等,理解“空”“无相”的内涵,树立正见;二是持咒观想,每日持诵文殊心咒“嗡阿惹巴扎那di”108遍,同时观想文殊菩萨手持智慧剑、骑青狮的庄严相,专注一境,净化心念;三是日常观照,在日常生活中遇到境界时,不执着于好坏、得失,以“不二”的心态观照,如面对批评时,不生嗔恨,反观“批评”也是缘起现象,无固定自性,如此逐步破除分别执着,契入真如,长期坚持,智慧自然增长,心性逐渐清净,最终能体悟真如的究竟实相。

Q2:文殊菩萨的“大智”与世俗所说的“聪明才智”有何区别?

A:文殊菩萨的“大智”与世俗“聪明才智”有本质区别:性质不同,世俗聪明是“分别智”,依赖逻辑思维与经验积累,有局限性(如可被知识更新、情绪影响);文殊大智是“无分别智”,超越语言思维,契证真如,究竟圆满(不随因缘而变)。目标不同,世俗聪明追求功利(如名利、成就),易生执着与烦恼;文殊大智追求解脱(破无明、证真如),带来清凉与自在。作用不同,世俗聪明只能解决现象问题(如技术、策略),无法根除烦恼;文殊大智能解决根本问题(破除我执、法执),令众生究竟离苦得乐,简言之,世俗聪明是“有漏的世智辩聪”,文殊大智是“无漏的般若智慧”,前者是“生死的根本”,后者是“涅槃的桥梁”。