大乘佛教作为佛教三大流派之一,以“普度众生”为核心理念,强调菩萨行与菩提心,而仁波切作为藏传佛教中对具德上师的尊称,正是大乘佛教精神的践行者与传递者,二者在教义传承与修行实践中紧密相连,大乘佛教的核心在于“悲智双运”——以菩提心为因,以般若智慧为导,最终成就佛果,利益无量众生,仁波切则作为这一教义的载体,通过自身的修行与教导,将大乘佛教的智慧传递给信众,引导他们走向解脱之路。

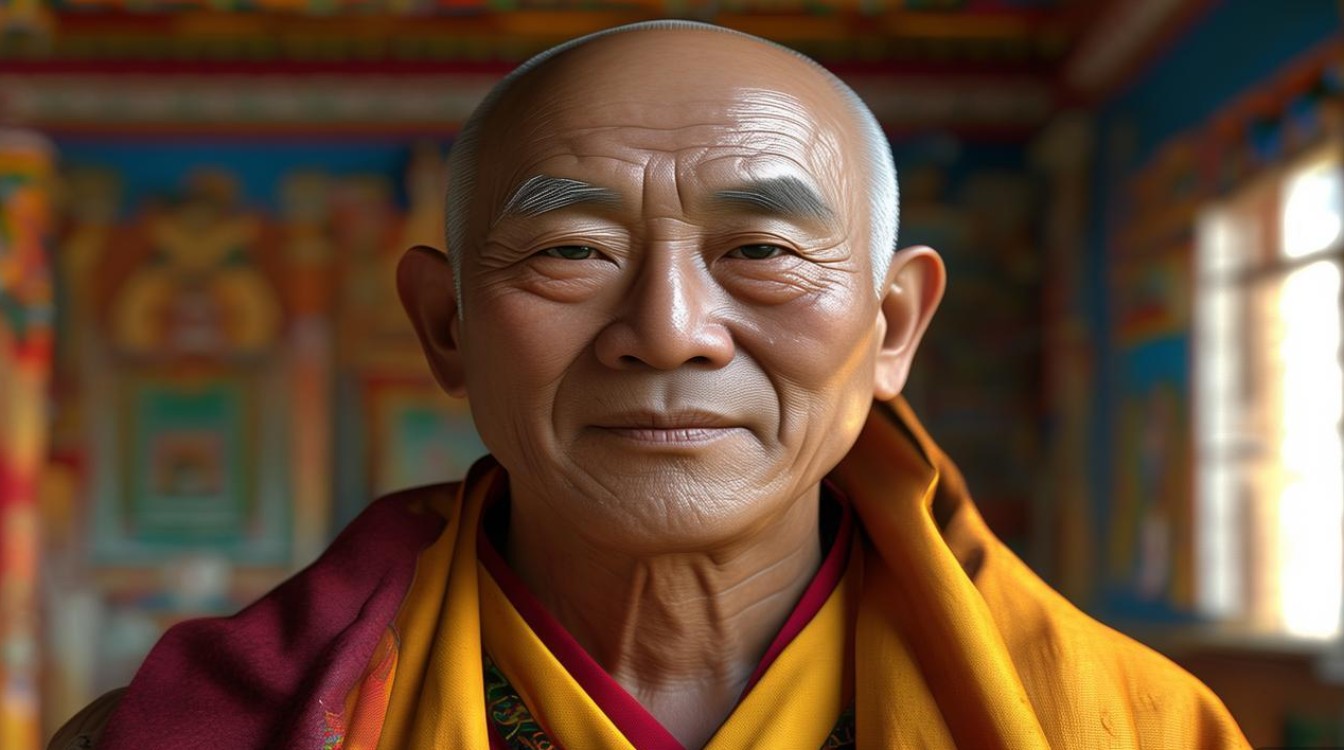

仁波切(Rinpoche),藏语意为“珍宝”,指在显密教法上有深厚造诣、具备实证成就的上师,其身份并非仅限于转世活佛(如达赖喇嘛、班禅额尔德尼),也包括通过实修获得弟子认可、由寺院或高僧认证的堪布、格西等,在大乘佛教体系中,仁波切被视为“三宝”的化身:代表佛的圆满功德、法的清净传承、僧的和合增上,他们不仅是教义的阐释者,更是修行路上的引导者,需具备“闻思修”的智慧、“戒定慧”的德行,以及“无缘大慈,同体大悲”的利他心。

仁波切的职责与修行紧密围绕大乘佛教的菩萨道展开,他们需传承法脉:通过师徒相承的方式,将显宗的《般若经》《华严经》与密宗的《大圆满》《大手印》等教义如法传递,确保教义的纯正性;需引导实修:根据弟子的根基,传授止观禅修、持戒行善、发菩提心等法门,帮助他们破除我执,证悟空性,仁波切还需践行“利乐有情”的菩萨行,通过创办学校、医院、慈善机构等方式,直接利益众生,将大乘佛教的慈悲精神融入社会现实。

| 仁波切的核心职责 | 大乘佛教教义体现 | 实践案例 |

|---|---|---|

| 法脉传承者 | 依法不依人,确保教义清净延续 | 宗喀巴大师师承阿底峡尊者教法 |

| 修行引导者 | 以般若智慧导引众生离苦得乐 | 噶举派上师指导弟子修习大手印 |

| 慈悲践行者 | 菩提心为根本,利他为事业 | 慈航基金会援建偏远地区学校 |

| 文化守护者 | 保存佛教文化载体,助力教义传播 | 整理藏传佛教典籍,传承唐卡艺术 |

仁波切的存在,使大乘佛教的抽象教义变得可感可知,他们以身示范,将“众生无边誓愿度”的宏愿转化为日常行动,让信众在亲近中感受佛法的力量,无论是深山闭关的苦修,还是面向大众的讲经,仁波切始终以“渡人”为己任,其生命本身就是大乘佛教“悲智双运”的生动写照。

相关问答FAQs

-

问:普通人如何正确依止仁波切?

答:依止仁波切需以“信心”与“智慧”平衡为原则,首先应观察其是否具足“传承清净”(是否有明确的师承)、“戒律清净”(是否持守出家戒或居士戒)、“慈悲利生”(言行是否契合菩萨道);其次以闻思修为核心,不盲目崇拜神通,而是将教义融入生活,践行布施、持戒等六度;最后避免功利心,依止目的是为了自我成长与利益众生,而非追求个人名利。 -

问:仁波切是否必须通过转世认定?

答:并非如此,仁波切是对具德上师的尊称,包括两类:一是“转世活佛”,因前世修行愿力转世,需通过观湖、护法神谕或高僧认证(如达赖喇嘛的转世认定);二是“修行成就仁波切”,通过长期实修获得弟子认可,由寺院或堪布集团认证(如宁玛派的伏师),核心标准是否具备引导众生的德行与智慧,转世与否仅是形式差异。