佛教经文印版是承载佛教教义、传播佛法的重要物质载体,其历史可追溯至佛教传入中国之初,随着印刷术的发展而不断演变,成为集宗教、文化、艺术于一体的珍贵遗产,从早期的手抄经卷到雕版印刷的成熟,再到不同材质、形制的印版,佛教经文印版不仅记录了佛法的流传脉络,也折射出不同时期的社会信仰、工艺技术与审美风尚。

历史演变:从手抄到雕印的跨越

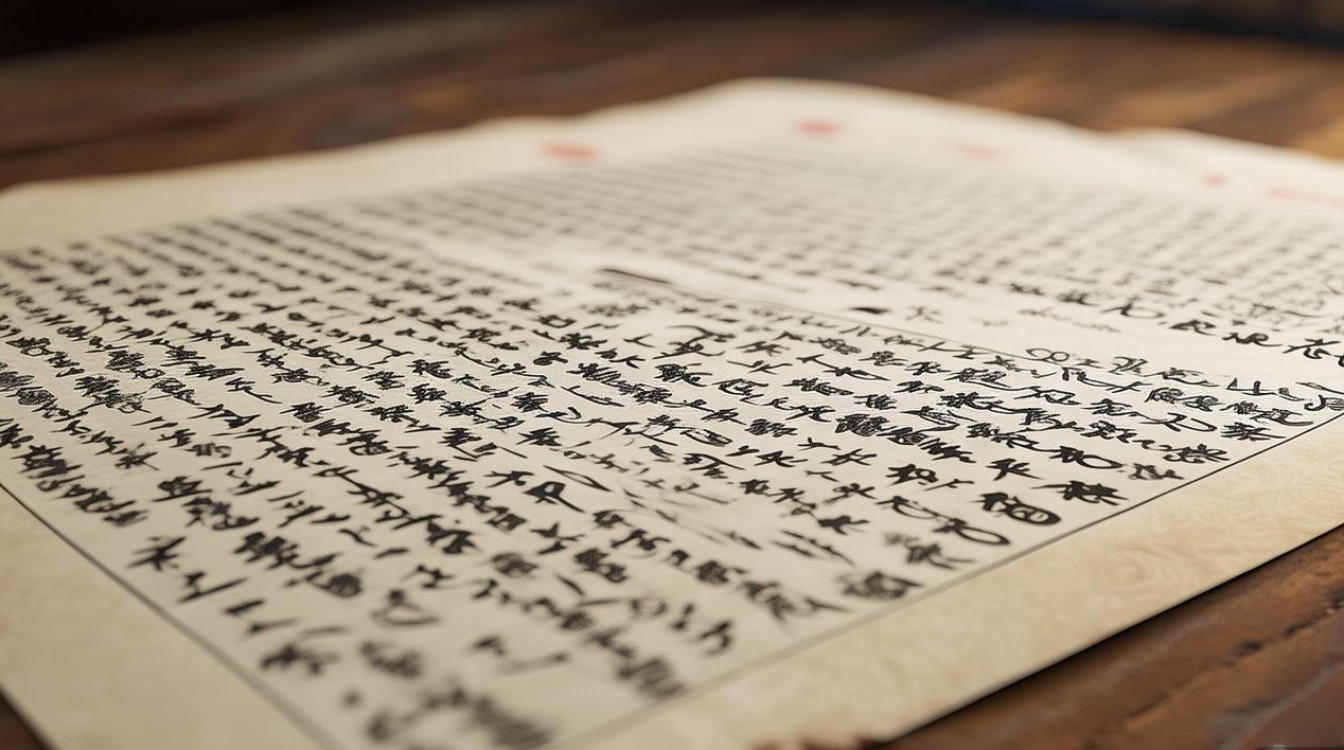

佛教经文的复制方式,始终与书写、印刷技术的发展紧密相连,在印刷术普及之前,佛经主要依赖手抄,载体多为贝叶(贝多罗叶)、纸张、丝帛等,唐代之前的敦煌遗书中,大量贝叶经与纸本写经,便是早期佛教传播的主要形式,这类写经虽珍贵,但耗时费力,难以满足信众需求,客观上推动了复制技术的革新。

雕版印刷的兴起,为佛教经文的广泛传播提供了可能,现存最早的佛教雕版印刷品,是唐代咸通九年(868年)的《金刚般若波罗蜜经》(简称《金刚经》),其印版为木质,卷首配有插图,雕刻精细,图文并茂,标志着雕版印刷技术的成熟,宋代是佛教经文印版的鼎盛时期,朝廷组织大规模刻印大藏经,如《开宝大藏经》(北宋)、《契丹藏》(辽代)、《赵城金藏》(金代)等,这些大藏经的印版动辄数千卷,雕刻工艺精湛,字体端庄,不仅在国内流通,还远传朝鲜、日本、越南等地,成为东亚佛教文化圈共同的信仰基石。

明清时期,佛教经文印版在延续传统的基础上,进一步拓展材质与形制,除木版外,铜版、铁版、石版等开始出现,尤其宫廷与大型寺院常制作金属印版,以彰显庄严与长久,民间流通的“佛经折页”“小本经咒”等印版,则更注重便携与普及,反映了佛教信仰的世俗化趋势。

种类与材质:多元载体的信仰承载

佛教经文印版的种类与材质,因用途、地域、时代而异,主要可分为以下几类,其特点与代表作品如下表所示:

| 材质 | 主要年代 | 特点 | 代表作品/用途 |

|---|---|---|---|

| 木版 | 唐代至今 | 取材方便(梨木、枣木、樟木等),软硬适中,易于雕刻,成本较低,最主流材质 | 《金刚经》(唐)、《开宝大藏经》(宋)、民间流通经咒 |

| 贝叶 | 唐宋为主(南传佛教) | 贝多罗叶经处理后防水、防蛀,轻便耐用,书写需铁笔,南传佛教常用 | 巴利文佛经、傣族贝叶经 |

| 金属版 | 明清为主 | 铜版、铁版耐久,铸造或雕刻精细,成本高昂,多用于宫廷、大型寺院供养 | 清代《龙藏》铜版(局部)、寺院供养经咒 |

| 石版 | 明清至今 | 石材(如青石、花岗岩)坚硬,适合露天或大型石刻,雕刻难度大,保存时间长 | 房山石经(刻石经文,非直接印刷,但属经文载体)、摩崖石刻经文 |

木版是佛教经文印版中最常见的类型,其制作需经过选材、干燥、刨平、写样、上版、雕刻、校对、修版等多道工序,宋代《开宝大藏经》的木版选用“梨木”,质地细腻,历经千年仍不变形,雕刻时采用“阳刻”技法,笔画清晰,墨色均匀,体现了宋代雕版工艺的高超水平,贝叶经则主要流行于南传佛教地区,贝叶需经过煮、压、晒、磨等处理,再用铁笔刻写,涂以墨汁,形成深浅分明的文字,兼具实用与艺术价值,金属印版以铜版最为典型,明清宫廷为彰显皇家信仰,常命工匠制作铜版佛经,如清代《乾隆大藏经》的部分经版采用铜铸,字体规范,纹饰华丽,具有极高的文物价值,石版虽不直接用于印刷,但通过拓印可复经文,如北京房山石经,历经隋唐至明清,刻石经文万余块,是世界上规模最大的石刻佛经群。

制作工艺:匠心与信仰的融合

佛教经文印版的制作,不仅是技术活,更是信仰的实践,每一道工序都凝聚着工匠的虔诚与技艺,尤其“写样”与“雕刻”环节,更是对佛法尊重的体现。

写样是印版制作的第一步,需由精通书法的高僧或专业书吏完成,唐代写经多用楷书,端庄秀丽;宋代则发展出“仿宋体”,笔画规范,便于雕刻,写样需严格核对经文内容,确保无误,甚至需经高僧诵经开光,赋予印版神圣意义,上版时,写样纸需反贴于处理好的木版上,通过熏烤或上浆使字迹清晰转印于版面,随后工匠依样雕刻,采用“拳刀”等专用工具,先刻横画再刻竖画,最后修整细节,确保笔画流畅、深浅一致。

校对是保证印版质量的关键,雕刻完成后,需先拓印出样本,与原经文逐字比对,若有错漏,需挖补或重刻,称为“修版”,宋代《开宝大藏经》的校对极为严格,参与校对的官员、僧侣多达数百人,历时十余年才完成,足见其对经文准确性的重视,金属印版的制作则更为复杂,铜版需先雕刻泥范,再翻铸铜液,最后打磨抛光;铁版则需通过锻造或铸造成型,工艺难度远高于木版。

文化价值:信仰、艺术与技术的交织

佛教经文印版的价值,远不止于复制佛经,它是佛教文化、印刷艺术、历史记忆的复合载体,从宗教层面看,印版是佛法的“法身舍利”,信众认为通过印版流通的经文具有加持力,能广结善缘、普度众生,宋代以后,寺院常设“印经院”,专门制作、保管印版,免费或低价向信众赠经,成为佛教慈善的重要形式。

艺术层面,印版雕刻融合了书法、绘画、纹饰等多种艺术元素,唐代《金刚经》的插图,采用线条流畅的白描技法,人物形象生动,是版画艺术的经典;宋明木版经文的字体,兼具实用性与审美性,成为后世书法学习的范本;金属印版的边框纹饰,如云纹、莲花纹、龙纹等,既装饰印版,也象征佛法的庄严与清净。

技术层面,佛教经文印版的制作,推动了中国雕版印刷术的成熟与发展,为满足大规模刻印需求,工匠们改进了雕刻工具、优化了写样工艺,发明了“套印”“彩色印刷”等技术,这些技术后来广泛应用于书籍、画册的印刷,促进了知识的传播与文化的普及,可以说,没有佛教经文印版的需求,中国印刷术的发展或许会滞后数百年。

相关问答FAQs

问题1:佛教经文印版与普通书籍印版在制作目的和工艺上有何区别?

解答:制作目的上,佛教经文印版的核心是“传播佛法、供养三宝”,强调宗教神圣性与信仰功能,因此制作过程常伴随诵经开光等宗教仪式;普通书籍印版则以“记录知识、传播信息”为目的,更注重实用性与普及性,工艺上,佛教经文印版对经文准确性的要求极高,校对环节极为严格,写样多由高僧或名家执笔,雕刻时也更注重字体的庄严与工整;普通书籍印版则更侧重效率,字体相对灵活,雕刻工艺也较为简化,部分通俗读物甚至会采用“麻纸”“粗版”以降低成本。

问题2:古代佛教经文印版如何通过材质和雕刻风格判断年代?

解答:材质是判断年代的重要依据:唐宋时期以木版为主,多选用梨木、枣木;明清时期金属版(铜、铁)比例增加,宫廷印版甚至使用金银;贝叶经则主要流行于唐宋时期的南传佛教地区,元代以后逐渐减少,雕刻风格上,唐代木版笔画雄浑粗犷,转折处多圆角;宋代发展出“颜体”“欧体”风格的刻经,笔画规整,横细竖粗;明代刻经趋于繁缛,边框纹饰增多;清代则受“馆阁体”影响,字体方正,线条僵硬,整体工艺略显程式化,印版上的题记(如“某某年造”“某某寺院刻”)也是判断年代的关键依据,需结合文献与实物综合考证。