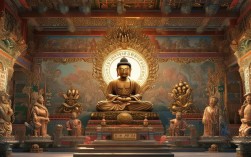

文殊菩萨法心,是大乘佛教中象征根本智慧的核心教义,是觉悟者对宇宙人生实相的究竟洞察,也是一切菩萨修行实践的源头活水,在佛教传统中,文殊菩萨被誉为“七佛之师”“智慧第一”,其“法心”并非抽象的概念,而是融合了般若空性、大悲愿力与中道圆融的智慧体性,既是佛陀教法的精髓,也是众生解脱烦恼的指南针,深入理解文殊菩萨法心,不仅有助于把握佛教智慧的核心,更能为现代人的心灵困境提供切实的解决路径。

文殊菩萨法心的本质,是“般若空性”的觉悟。《般若经》中言:“一切法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。”文殊菩萨所代表的法心,正是对这一真理的圆满证悟,所谓“空性”,并非否定现象的存在,而是洞悉一切事物皆无独立、不变的“自性”——万物皆依因缘和合而生,刹那迁流变化,本质上是“缘起性空”,这种智慧不是通过逻辑思辨获得,而是超越二元对立后的直观体悟,如《文殊师利所说般若波罗蜜经》中,文殊菩萨问佛陀:“何等是菩萨摩诃萨般若波罗蜜?”佛陀答:“菩萨摩诃萨般若波罗蜜者,于一切法无所执着。”这种“无所执着”,正是法心的核心:不执着于“有”(认为事物实有),不执着于“空”(认为一切虚无),也不执着于“非空非有”的中间状态,而是超越一切分别概念,安住于离言绝相的实相之中,这种空性智慧,能从根本上破除众生的“我执”与“法执”——“我执”是认为有一个独立存在的“我”,由此产生贪爱、嗔恨等烦恼;“法执”是执着于一切事物为实有,由此产生分别与对立,文殊菩萨法心通过证悟空性,让众生从根本的迷惑中解脱,认识到“无我”“无我所”的真理,从而获得内心的自在与安宁。

文殊菩萨法心的特质,是“大悲与方便”的不二圆融,大乘佛教强调“悲智双运”,文殊菩萨的智慧并非冷漠的“独善其身”,而是与救度众生的大悲心紧密相连,如《华严经》所言:“文殊师利大智人,久住世间遍十方,示现无量种种身,度脱众生无有尽。”文殊菩萨的法心,既有洞察实相的“般若智”,也有随缘应化的“大悲力”,他化现为童子相,象征“初心纯真,无染无着”;他手持利剑,象征“智慧能断烦恼根”;他骑青狮,象征“智慧能降伏烦恼心”,这些形象背后,是“悲智不二”的教义:没有智慧的悲是“愚悲”,容易陷入盲目执着;没有悲的智是“枯智”,无法利益众生,文殊菩萨的法心,以智慧为体,以大悲为用,应机说法,广设方便,对不同根机的众生,他说法的形式各异:对执着“有”者,说“空”以破其执;对执着“空”者,说“有”以引其入;对根机成熟者,直指实相,令其顿悟;对根机浅者,循序渐进,渐次引导,这种“方便智”,正是法心在度化众生中的灵活体现,体现了佛教“应病与药”的慈悲精神。

文殊菩萨法心的实践,是“闻思修”与“破执显真”的修行路径,佛教修行的核心是“转迷成悟”,而文殊菩萨法心为这一过程提供了具体的方法,通过“闻思”奠定智慧基础。“闻”是听闻正法,学习佛陀的教义,尤其是般若经典,理解缘起性空的真理;“思”是对所闻法义进行深入思考,如理作意,破除邪见,确立正见,如《大智度论》所言:“如人说食,终不能饱;如人说药,终不能除病,必须自服,乃得除愈。”听闻正法如同“说食”,唯有通过思考内化,才能转化为自身的智慧,通过“修持”实证法心。“修”是将闻思所得的正见落实于心行,在日常生活中观照自心,破除烦恼,文殊菩萨的修行法门中,“观照”是关键:观照“心无自性”,破除对“我”的执着;观照“诸法空相”,破除对“法”的执着;观照“烦恼即菩提”,转化烦恼为智慧,面对贪爱时,观照贪爱的生灭变化,了知其无自性,贪爱自然消融;面对嗔恨时,观照嗔恨的本质是“缘起”,嗔恨的对象并非实有,嗔恨自然平息,这种“破执显真”的修行,不是消灭烦恼,而是通过智慧照见烦恼的虚幻本质,从而“转烦恼为菩提”,让法心在心中显发。

| 经典依据 | 核心要义 | 实践要点 |

|---|---|---|

| 《文殊般若经》 | “于一切法无所执着” | 破除我执法执,安住空性 |

| 《华严经》 | “文殊师利智,广如大海” | 悲智双运,度化众生无有尽 |

| 《维摩诘经》 | “文殊问疾,不二法门” | 超越二元对立,直入实相 |

| 《楞严经》 | “返闻闻自性,性成无上道” | 观照自心,返闻自性 |

文殊菩萨法心对现代人的启示尤为深刻,在信息爆炸、价值多元的现代社会,人们常常陷入“选择焦虑”“意义迷失”,执着于外在的名利、得失,被分别心、执着心所困扰,内心充满焦虑与不安,文殊菩萨法心的“般若空性”智慧,正是现代人的心灵解药:它告诉我们,外在的名利、得失皆是“缘起”,无常变化,不值得执着;内心的烦恼、痛苦源于“我执”,破除我执,便能获得内心的自在,面对工作压力时,了知“成败皆空”,努力而不执着结果,便能减少焦虑;面对人际关系矛盾时,观照“自他皆空”,包容而不对立,便能和谐相处,法心的“大悲方便”精神,也启示现代人:智慧不仅是“明白道理”,更是“利他行动”,在追求个人成长的同时,不忘关怀他人、利益社会,将智慧转化为慈悲的行动,才能实现真正的生命价值,正如文殊菩萨所示现的“童子相”,保持初心纯真,以无染的智慧与无条件的慈悲,面对生活中的种种挑战,便能“烦恼即菩提,生死即涅槃”,在纷繁复杂的世界中,保持内心的清醒与安宁。

相关问答FAQs

问:文殊菩萨法心与普通所说的“聪明”有什么区别?

答:文殊菩萨法心是“根本智”,而普通“聪明”是“后得智”,二者有本质区别,根本智是超越分别思维的直观智慧,证悟宇宙人生的实相(空性),是无漏、无染、究竟的智慧;后得智是分别思维的能力,用于处理世间事务,是有漏、有局限的世俗智慧,一个人可能聪明绝顶,善于算计、逻辑推理,但若没有根本智,仍会被我执、烦恼所困,无法获得真正的解脱;而文殊菩萨的法心,是通过证悟空性获得的根本智,能从根本上破除迷惑,让智慧与慈悲融为一体,既能洞察实相,又能利益众生,简单说,“聪明”是“术”,法心是“道”;“聪明”解决局部问题,法心解决根本问题。

问:如何在家中简单修习文殊菩萨法心?

答:修习文殊菩萨法心不必拘泥于形式,关键是在生活中落实“观照”与“破执”,可从以下几步入手:1. 诵持文殊心咒:常诵“嗡阿惹巴那迪”(Om A Ra Pa Na Dhi),此咒能开启智慧,让心念专注,辅助观修;2. 观照自心:每日抽出10分钟静坐,观照念头的生灭,不跟随、不评判,了知“念起念灭,如云如幻”,破除对念头的执着;3. 在生活中实践“空性”:面对顺境时,观照“乐受无常”,不执着于快乐;面对逆境时,观照“苦受无自性”,不嗔恨于困境;处理人际关系时,观照“自他皆空”,不分别你我,以慈悲心包容他人;4. 学习般若经典:如《心经》《金刚经》,理解“色即是空,空即是空”的真理,用正见引导心行,坚持这些简单实践,便能逐渐让文殊菩萨的法心融入生活,烦恼减少,智慧增长。