在佛教的教义体系中,“法一”并非一个独立的宗派名称,而是对佛法核心特质——“法”的究竟性与“一”的统一性——的凝练表达。“法”指佛法本身,涵盖佛陀的言教、宇宙人生的真理以及一切存在的法则;“一”则指向真如、法界或一实相,即超越一切二元对立的终极实相,二者相辅相成,构成佛教修行的核心逻辑:以“法”为舟筏,契入“一”的实相;于“一”的实相中,统摄万法。

“法”的广博:三藏十二部与万法缘起

佛教中的“法”,首先体现为佛陀教法的浩瀚,从内容上,佛法分为经、律、论三藏:经藏为佛陀所说之法,如《阿含经》阐明四谛、十二因缘,《般若经》揭示空性智慧,《法华经》《华严经》彰显一佛乘究竟义;律藏为戒律规范,僧团生活的准则,如《四分律》《五分律》;论藏为后世祖师对教义的阐释与组织,如《大智度论》《中论》《成唯识论》,被称为“阿毗达磨”,意为“对法”,通过理性分析深化对佛法的理解。

从存在层面,“法”泛指一切现象,包括有为法(因缘和合而生,如山河、众生、念头)与无为法(非因缘所生,如涅槃真如)。《杂阿含经》云:“法法相因,法法相待”,一切法皆依因缘而生,相互依存,无有自性——此即“缘起性空”的核心教义,一株花的生长,需种子、土壤、水分、阳光等因缘,缺一不可;众生的烦恼,亦由“贪、嗔、痴”三毒因缘和合而生。“法”的广博,不仅在于教法的无量,更在于对宇宙人生存在本质的彻底洞察。

“一”的究竟:一实相与一佛乘

“一”在佛教中指向“一实相”,即宇宙人生的根本真理,超越语言、分别与概念。《法华经·方便品》云:“唯有一佛乘,无二亦无三”,所谓“一佛乘”,即一切众生皆可成佛,无有高低、贵贱之别,这是“一”的平等性;《华严经》以“法界缘起”展现“一即一切,一切即一”的圆融:一微尘映大千,瞬息含永恒,真理遍一切处,无有分割,这是“一”的普遍性。

“一”并非简单的数字“1”,而是对“多”的超越,凡夫执着于“相”的差别(如美丑、得失、人我),故有烦恼;若能契入“一实相”,则知“万法皆空,唯有一心”,《坛经》云“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛”,此“心”即“一”的本体,是众生本具的佛性。“一”的究竟,在于打破分别执着,回归与真理合一的本源状态。

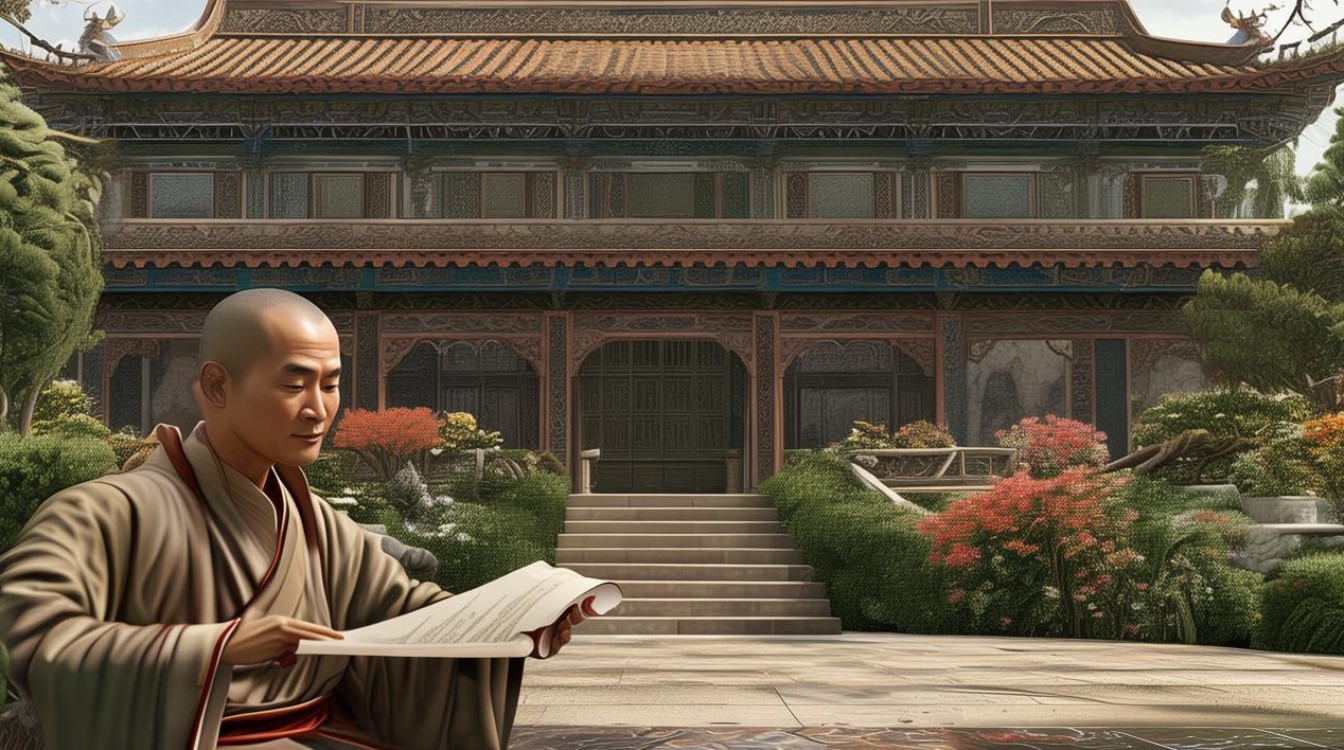

法一不二:以法契入,以一统摄

“法”与“一”并非割裂,而是体用不二:“法”是“一”的显现,“一”是“法”的本体,如《般若经》所言:“色即是空,空即是色”,色法(现象)与空性(本体)不一不异:离开现象,无有本体可得;离开本体,现象如幻如化,修行者需通过“法”的闻思修,逐步破除对“相”的执着,最终契入“一”的实相。

修习“止观”者:先以“止”专注一境,收摄散乱心(依“法”的次第);再以“观”照五蕴皆空,洞察因缘生灭(契“一”的实相);最终达到“定慧等持”,于日常生活中体认“烦恼即菩提,生死即涅槃”,此即“法一不二”的体现。

法一佛教核心概念解析表

| 维度 | 核心内涵 | 经典依据 | 修行指向 |

|---|---|---|---|

| 法(教法) | 三藏十二部,涵盖戒定慧三学,为修行指南 | 《阿含经》《般若经》《律藏》 | 闻思修,依教奉行 |

| 法(万法) | 一切有为法与无为法,依缘起而生,性空不实 | 《杂阿含经》《中论》 | 观照缘起,破我执 |

| 一(一实相) | 真如法界,超越二元对立,为万法本体 | 《法华经》《华严经》《楞严经》 | 契入空性,证悟佛性 |

| 一(一佛乘) | 一切众生皆可成佛的究竟真理,平等无二 | 《法华经·方便品》 | 发菩提心,行菩萨道 |

法一的现代意义:在多元中归一,在差别中见平等

在现代社会,“法一”思想为个体心灵与世界关系提供了深刻启示:面对信息爆炸与价值多元,“法”的广博提醒我们保持开放学习的心态,以智慧辨别真伪;而“一”的究竟则指引我们在纷繁中回归本心,认识到一切生命的平等与 interconnectedness(相互关联),环保理念中“人类命运共同体”与佛教“依正不二”(众生与生存环境相互依存)的契合,正是“一”的普遍性在现代的体现;心理咨询中“接纳自我”与佛教“破除我执”的呼应,则是“法一”智慧对心灵困境的回应。

相关问答FAQs

问:佛教说“万法归一”,是否意味着否定世界的多样性?

答:“万法归一”并非否定多样性,而是指出多样性背后的统一性,如同大海与波浪:波浪千姿百态,但本质都是水;“万法”虽有山河、众生、念头等差别,但本体皆是“一实相”(真如),正如《华严经》所言:“理事无碍,事事无碍”,差别现象与本体真理不相妨碍,修行者需在差别中见平等,在平等中容差别,而非执着于“一”而排斥“多”。

问:普通人如何通过“法一”的智慧解决生活中的烦恼?

答:可分三步:以“法”为镜,通过学习佛法(如四谛、十二因缘)认识烦恼的根源——执着于“我”与“法”;以“一”为观照,在烦恼生起时,观照其“缘起性空”(如愤怒是对某事的执着,而此事亦是因缘和合,无有自性),从而减轻烦恼的压迫感;在日常中践行“法一不二”,将闻思慧转化为实修慧,于吃饭、工作、待人接物中体认“心佛众生三无差别”,以平等心面对顺逆境界,烦恼自然转化为道用。