禅宗开悟的法师,是汉传佛教中极具精神象征的存在,他们以“明心见性,见性成佛”为根本宗旨,通过超越逻辑的修行与对自性的深刻体认,打破了凡夫对“我”与“法”的执着,最终抵达“无念、无相、无住”的自由境界,这种开悟并非玄学化的神秘体验,而是对生命本质的彻底觉醒,是“本来面目”的显现,从菩提达摩东传禅法到六祖慧能南宗顿教的兴起,再到后世丛林宗师的接引学人,禅宗开悟的法师们用生命实践着“以心传心”的智慧,他们的故事与思想,构成了中国佛教最具活力的精神遗产。

开悟的内涵:从“迷”到“觉”的超越

禅宗所言的“开悟”,并非获取某种神秘能力或超自然体验,而是对“自性”的觉醒,六祖慧能在《坛经》中明确指出:“菩提自性,本来清净;但用此心,直了成佛。”所谓“自性”,是众生本具的佛性,不生不灭、不垢不净,却被无明烦恼所覆盖,如同明镜蒙尘,开悟,便是拂去尘埃,恢复镜光朗照的状态,这种觉醒的核心,是破除“能所对立”——不再执着于“能悟的我”与“所悟的法”,明白“心佛众生,三无差别”,正如马祖道一所言“非心非佛”,并非否定心与佛,而是超越对“心”“佛”的概念执着,直指当下无分别的觉性。

开悟的过程,往往伴随着对“疑情”的打破,禅宗修行强调“大死一番”,即彻底放下固有认知、逻辑思维乃至“修行者”的身份认同,宋代大慧宗杲提倡“看话禅”,以“念佛是谁”的话头作为“敲门砖”,逼学人进入“语言道断,心行处灭”的绝境,在话头参究中疑情爆发的瞬间,自性自然显现,这种开悟并非渐修的终点,而是修行的真正起点——开悟后需“保任”,即在日常生活中护持这份觉性,做到“历境练心”,于顺逆境界中保持“平常心是道”的从容。

著名开悟法师的实践与智慧

禅宗历史上,开悟的法师不胜枚举,他们以独特的接引方式与生命实践,诠释着开悟的多元面向。

达摩祖师:以心传心的开创者

作为禅宗初祖,菩提达摩从印度东渡中土,以“二入四行法”传法:“理入”即“藉教悟宗”,通过经典教义理解自性本空;“行入”即“报冤行、随缘行、无所求行、称法行”,在日常生活中践行无我慧观,达摩面壁九年,看似枯坐,实则是“心如墙壁,可以入道”的深度修行——放下一切分别执着,让心归于绝对的寂静,这种“壁观”并非压抑念头,而是以“凝住壁观,无自无他”的定力,破除“人我四相”,最终与自性相应。

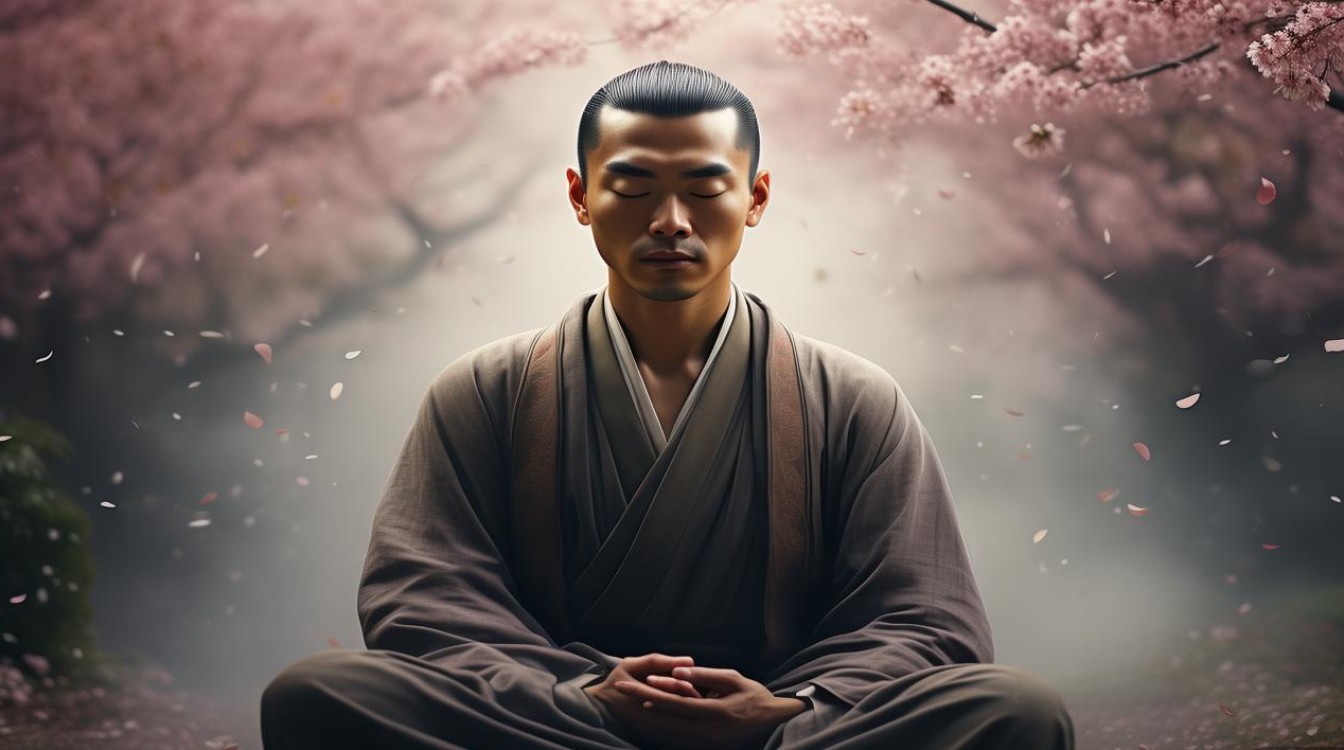

六祖慧能:顿悟成佛的典范

慧能的开悟故事堪称禅宗最具代表性的顿悟案例,他本是岭南樵夫,因闻《金刚经》“应无所住而生其心”而悟道,后至黄梅东山拜五祖弘忍,五祖命他舂米,暗中观察其心性,慧能言下大悟,作偈:“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃。”此偈直指“本来无一物”的空性,超越了“神秀身是菩提树,心如明镜台”的渐修框架,五祖知其根器成熟,秘传衣钵,慧能遂成六祖,开创南宗顿教,他的开悟并非偶然,而是“不离世间觉”的必然——在砍柴担水中体悟“佛法在世间,不离世间觉”,将开悟落实于日常生活,打破了“坐禅成佛”的执着。

马祖道一与百丈怀海:丛林制度的奠基者

马祖道一师承南岳怀让,以“非心非佛”“即心即佛”接引学人,他强调“平常心是道”,所谓“平常心”,无造作、无取舍、无是非,饥来吃饭困来眠,其弟子百丈怀海据此创立“丛林清规”,规定“一日不作,一日不食”,将开悟后的境界落实到农禅并重的修行中,百丈著名的“野鸭子公案”生动体现了这一点:他问僧人“那是什么”,僧人答“野鸭子”,百丈问“何处去”,僧人答“飞过去”,百祖扭其鼻,僧人呼痛,百丈言:“又道飞过去!”此公案直指“动静一如”的道理——开悟者见山仍是山,见水仍是水,但心境已无分别,于动静中皆见自性。

虚云老和尚:历劫修行的真修实证

近代虚云老和尚以一身承续禅宗五家法脉,其开悟经历充满传奇,他年近六十时,因助修寺庙积劳成疾,在鼓山涌泉寺禅坐时,因茶杯落地而碎然开悟,作偈:“杯子扑落地,响声明沥沥,虚空粉碎也,狂心当下息。”这一“茶杯落地”的瞬间,并非偶然,而是他一生“行万里路,读万卷书,参万般禅”后的水到渠成,虚云老和尚强调“禅在行住坐卧中”,他朝五台、藏普陀,历尽磨难却始终以“生死即涅槃”的心境面对,最终在日常生活中圆满开悟,印证了“不离日用常行内,直造先天未画前”的禅宗精神。

开悟法师的共同特质与当代启示

尽管不同法师的开悟方式与接引手段各异,但他们的实践仍展现出若干共同特质:其一,破相执——不执着于文字、仪式、神通,直指自性;其二,重实修——开悟需通过“定慧等持”的修行,而非空谈理论;其三,入世行——开悟后积极入世,以慈悲心度化众生,如赵州禅师“吃茶去”的接引,将禅意融入日常。

在当代社会,禅宗开悟法师的智慧仍具深刻启示,面对浮躁与焦虑,他们“直下承担”的人生态度提醒我们:真正的解脱不在远方,而在当下的一念觉醒;放下对“开悟”概念的执着,专注于“在生活中修行”,于工作、家庭、人际关系中保持觉知,或许正是普通人接近“开悟”的路径。

相关问答FAQs

Q1:禅宗开悟后是否不再有烦恼?开悟者如何面对生活中的困境?

A:禅宗认为,开悟并非“断烦恼”,而是“转烦恼”——烦恼的本质是执着,开悟者虽仍有烦恼,但因破除“能所对立”,不再被烦恼所缚,如六祖慧能所言“烦恼即菩提”,烦恼本身是修行的资粮,面对困境,开悟者以“无住”之心应对:事来则应,事过则忘,不困于过去,不忧于未来,百丈怀海虽遭“野鸭子公案”的勘验,却能以平常心待之,正是“烦恼即菩提”的体现。

Q2:普通人如何修行才能接近开悟?是否需要出家或长期闭关?

A:禅宗强调“心即是佛”,开悟的关键在“心”而非形式,普通人可通过“在生活中修行”接近开悟:其一,参话头:选择“念佛是谁”“万法归一,一归何处”等话头,在日常中时时参究,打破思维惯性;其二,修定慧:通过静坐培养专注力(定),以定发慧,观照念头生灭而不执着;其三,行慈悲:以利他之心践行布施、爱语,破除“我执”,出家或闭关并非必须,赵州禅师言“金佛不度炉,木佛不度火,泥佛不度水,真佛度众生”,真正的修行在“度众生”的实践中,于日常行住坐卧中护持觉性,便是开悟的捷径。