安居制度作为佛教特有的修行规范,起源于释迦牟尼时代,是僧团在特定季节集中修行、护持戒律的核心制度,其核心目的在于通过三个月的“结夏安居”,帮助僧侣远离世俗干扰,精进佛法修持,同时调和佛教与自然、社会的关系,成为佛教传承两千余年而不衰的重要保障,这一制度并非简单的“对付”佛教,而是通过规范僧团生活、强化信仰实践、促进佛法传播,为佛教的生存与发展奠定了坚实基础。

安居制度的起源与核心内涵

安居制度的形成与古印度的自然气候密切相关,每年雨季(约公历5月至8月),草木滋长、道路泥泞,僧侣外出托钵易伤及虫蚁草木,同时农耕活动频繁,僧侣托钵可能干扰世俗生产,释迦牟尼佛因此制定安居制度,要求僧侣在雨季内驻留一处,精进修道,称为“结夏安居”或“坐腊”(每安居一年,增一岁“戒腊”,象征僧龄增长)。

安居的核心是“摄心”,通过固定时间、固定地点的集体生活,僧侣需共同遵守戒律,每日修习定慧、研习经典、忏悔业障,安居首日需举行“结界”仪式,划定活动范围,安居期间不得无故离开;最后一日为“自恣日”,僧团集体检视修行过失,互相忏悔,象征僧团的和合与清净,这一制度将个人修行与集体生活结合,既规范了僧侣的行为,也强化了僧团的内聚力。

安居期间的核心修行与活动

安居并非单纯的“避雨”,而是系统性的修行实践,涵盖戒律、禅修、教义研习等多个层面,具体活动可概括为以下四类:

戒律持守与羯磨实践

安居期间,僧侣需严格遵循“波罗提木叉”(戒本),每日诵戒,反思行为是否符合戒律,僧团定期举行“羯磨”(会议),处理受戒、忏悔、 disputes 等事务,通过集体表决维护僧团秩序,若僧侣犯戒,需在安居期间通过“布萨”(说戒)仪式忏悔,严重者则依戒律予以惩戒,确保僧团的纯洁性。

禅修与定慧双修

禅修是安居的核心内容,僧侣每日清晨打坐、经行,修习“四念处”(观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我),培养定力与智慧,部分僧团还会安排“禅七”“打七”等密集禅修活动,通过连续七天的止观双修,深化对佛法的体悟,汉传佛教禅宗在安居期间常有“克期取证”的修行传统,强调通过专注禅修突破心性障碍。

教义研习与法脉传承

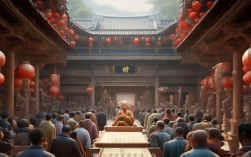

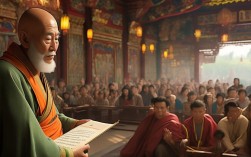

安居也是教义传承的重要时期,上座部佛教僧侣需共同研习《三藏》(经、律、论),通过师徒口耳相传、辩经讨论,确保教义的准确性,汉传佛教寺院常在安居期间举办“讲经法会”,由法师开示经典,居士可随喜听闻,形成“僧俗共学”的氛围,天台宗智者大师曾于金陵瓦官寺安居,期间讲《法华玄义》,奠定天台教观基础。

护世与慈悲实践

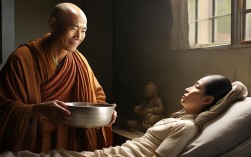

尽管安居强调“摄心”,但佛教的慈悲精神贯穿始终,僧侣在安居期间会为信众举行祈福法会,为亡者超度,同时参与慈善活动,如施粥、助学等,南传佛教国家中,安居结束时的“供僧节”是重要节日,居士以衣食供养僧侣,感恩其护持佛法,体现“僧俗互助”的和谐关系。

安居制度对佛教发展的深远影响

安居制度并非孤立存在,而是通过规范僧团、调和世俗、促进传播,成为佛教发展的“稳定器”与“助推器”,具体体现在以下三方面:

强化僧团凝聚力,保障教义传承

安居通过集体生活与戒律约束,将分散的僧侣凝聚成有机整体,统一的修行时间、共同的戒律规范,使僧团成为“和合众”(僧伽),避免因个人修行差异导致的教义分裂,部派佛教时期,不同部派虽对戒律有不同解读,但均以安居为僧团核心活动,确保了佛教教义的延续性。

调和佛教与世俗社会的关系

安居制度通过“避伤虫蚁”“不扰农耕”等规定,体现了佛教对自然的敬畏与对世俗生产的尊重,减少了僧团与社会的冲突,安居期间的法会、供僧等活动,为信众提供了信仰实践的平台,使佛教深入民间,形成“僧依士养,士赖僧弘”的良性互动,中国佛教的“盂兰盆节”源于安居结束日的自恣日,后与孝道文化结合,成为重要的传统节日,推动佛教本土化。

推动佛教文化的传播与创新

安居期间,僧侣需研习经典、著书立说,促进了佛教文化的积累与创新,唐代玄奘法师从印度归国后,在长安大慈恩寺组织译场,安居期间带领弟子译出《瑜伽师地论》等经典,系统唯识思想得以确立,安居期间的禅修实践也催生了禅宗“农禅并重”的传统,僧侣在安居之余开垦荒地,实现“修行”与“生产”的结合,至今仍影响中国佛教寺院的经济模式。

不同佛教传统的安居实践

佛教传入不同地区后,安居制度与当地文化结合,形成各具特色的实践方式,以下为汉传、南传、藏传佛教安居实践的对比:

| 传统派别 | 安居时间 | 核心活动 | 特色实践 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛教 | 农历四月十六日至七月十五日 | 诵戒、禅七、讲经、盂兰盆法会 | “结夏”“解夏”仪式隆重,寺院悬挂“止静”牌,禁止外来打扰 |

| 南传佛教 | 公历雨季(约7-10月) | 入安居、诵戒、禅修、供僧节(结安居日) | 僧侣需提前托钵化缘准备安居物资,信众以蜡烛、鲜花供养 |

| 藏传佛教 | 藏历六月四日至八月十五日 | 辩经、闭关修行、跳神法会 | 结合藏传密法修行,部分高僧在安居期间闭关修持“生起次第” |

安居制度的现代意义

在现代社会,安居制度依然具有现实价值,对僧侣而言,安居提供了远离喧嚣、深度修行的机会,帮助其在快节奏生活中保持定力;对居士而言,参与安居法会、护持僧团,能增强信仰认同,践行慈悲精神;对社会而言,佛教通过安居活动开展的禅修营、文化讲座等,为现代人提供了心灵慰藉与文化滋养,助力精神文明建设。

相关问答FAQs

Q1:佛教安居制度是否只有僧人需要遵守,居士能否参与?

A1:安居制度的核心是针对僧团的戒律规范,其“结界”“诵戒”等仪式仅适用于僧侣,但居士可积极参与安居期间的法会、听经、护持僧团(如供养饮食、衣物等),部分虔诚居士也会选择在安居期间“居家安居”,即减少世俗娱乐,每日固定时间诵经、禅修,以此护持僧团并提升自身修行。

Q2:不同地区佛教安居时间为何不同?是否影响佛教的统一性?

A2:安居时间根据当地气候调整,体现佛教“随方毗尼”(随地域制定戒律)的灵活性,古印度以雨季为准,汉传佛教农历四月十六开始(对应南方梅雨季),南传佛教按东南亚雨季确定,藏传佛教结合藏历高寒气候设定,尽管时间不同,但安居的核心精神——“摄心修行、护持戒律”完全一致,非但不影响佛教统一性,反而彰显了佛教适应本土文化的智慧,使其在不同地区都能扎根发展。