“请菩萨”这一行为,在中华文化语境中承载着丰富的内涵,它既是一种宗教仪式,也是一种文化传统,更折射出人们在面对生命、自然与未知时的精神需求与心理寄托,要理解“请菩萨代表啥”,需从宗教信仰、心理慰藉、文化传承与社会功能等多个维度展开,方能触及这一行为背后的深层意义。

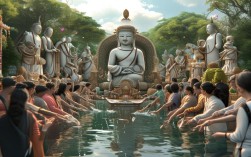

从宗教层面看,“请菩萨”是佛教与中国民间信仰融合的产物,核心在于“祈求”与“恭敬”,在佛教中,“菩萨”是“菩提萨埵”的简称,指自觉觉他、行持六度万行、最终成就佛果的修行者,如观音菩萨代表“大慈大悲”,地藏菩萨代表“大愿”,文殊菩萨代表“大智”,普贤菩萨代表“行愿”,而“请菩萨”并非“命令”或“支配”菩萨,而是以恭敬心祈求菩萨的慈悲加被与智慧指引,体现了信徒对菩萨愿力的信任与对佛法的敬畏,这种“请”的姿态,本质上是人对超越性力量的谦卑回应,承认自身局限的同时,寻求精神层面的指引与护佑,当人们遭遇困境时,会“请观音菩萨”,因观音“寻声救苦”,其慈悲愿力被视为能化解灾难、给予希望;当家人病痛时,会“请药师佛”,因其“除灭一切病痛,令一切众生身心安乐”;学子求学则会“请文殊菩萨”,祈求智慧增长、学业有成,这些行为背后,是对菩萨象征的“慈悲”“智慧”“健康”“吉祥”等精神价值的追求,而非简单的“交易”——并非“我请了菩萨,就必须帮我”,而是“我愿效仿菩萨的品格,以善行感召护佑”。

从心理层面看,“请菩萨”是人们面对不确定性时构建安全感的重要方式,现代社会中,个体常面临压力、焦虑与迷茫,而“请菩萨”提供了一种心理调适的路径,通过仪式化的行为(如焚香、礼拜、持咒),人们将内心的焦虑与诉求外化,在与“神圣对象”的互动中获得情绪宣泄与心理安慰,母亲为孩子“请菩萨”祈福,实质是将对孩子的爱与担忧转化为一种积极的心理暗示,相信通过虔诚祈愿,能给孩子带来平安;老人“请菩萨”祈求健康,则是对衰老与疾病的恐惧转化为对生命延续的希望,这种“请”的过程,也是自我心理建设的过程——它提醒人们“并非孤军奋战”,在精神层面有“护持者”,从而增强面对困难的勇气,心理学中的“安慰剂效应”在此有所体现:当人坚信某种力量能帮助自己时,其心理状态会积极转变,进而影响行为结果,这或许就是“心诚则灵”的另一种解读。

从文化传承层面看,“请菩萨”是民俗文化的重要载体,维系着代际间的精神纽带,在中国传统社会,“请菩萨”常与节日、节气、人生仪礼等紧密结合,形成独特的民俗景观,春节前“请财神”祈求新年富足,端午“请钟馗”驱邪避灾,婚嫁时“请喜神”祝福新人,生子后“送子娘娘”还愿……这些仪式不仅是个体行为,更成为社区共同的文化记忆,通过参与“请菩萨”的活动,人们了解传统伦理(如孝道、慈悲、诚信),感受文化认同,寺庙中的“请菩萨”仪式,往往伴随着诵经、法会、庙会等,老一辈向晚辈讲述菩萨故事、教化向善之道,使文化价值观在潜移默化中传承,即便在现代社会,许多年轻人虽不严格信仰宗教,但仍会在春节、考试等重要时刻“随大流”去寺庙“请菩萨”,这本质上是对文化传统的尊重与延续,是“集体无意识”中文化基因的体现。

从社会功能层面看,“请菩萨”在一定程度上发挥着凝聚社区、规范行为的作用,在传统村落中,“请菩萨”常是集体性活动,如庙会、祭神等,需要村民共同筹备、参与,这促进了邻里互动与社会团结。“菩萨”所象征的“善有善报、恶有恶报”等观念,对个体行为具有潜在约束力——人们相信“举头三尺有神明”,从而约束自身恶行,践行道德规范,商人“请财神”时会强调“诚信经营”,因“财神”赵公明被视为“公正无私”的象征,若欺诈顾客,恐遭“菩萨”谴责;渔民“请妈祖”出海,会严格遵守“不滥捕、不破坏生态”的传统禁忌,因妈祖“护佑众生”,其信仰暗含对自然的敬畏,这种“请菩萨”背后的道德教化功能,在一定程度上维护了社会秩序与和谐。

为更清晰地理解“请菩萨”的多元内涵,可通过下表梳理常见菩萨象征与“请菩萨”的关联场景:

| 菩萨名 | 核心象征 | 常见“请菩萨”场景 | 文化心理诉求 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 大慈大悲、寻声救苦 | 灾难救助、疾病康复、家庭和睦 | 寻求庇护、化解苦难、获得慈悲 |

| 文殊菩萨 | 大智慧、辩才无碍 | 学子考试、科研创作、决策判断 | 祈求智慧、增长能力、明辨是非 |

| 地藏菩萨 | 大愿、救度众生 | 超度亡灵、祈求祖先安宁、个人立志 | 追求精进、践行大愿、寄托哀思 |

| 药师佛 | 除病消灾、身心安乐 | 病痛康复、健康长寿、消除业障 | 渴望健康、远离病痛、身心安宁 |

| 财神(民间信仰) | 招财进宝、公正无私 | 事业顺利、生意兴隆、财富积累 | 追求富足、诚信经营、改善生活 |

需要强调的是,“请菩萨”的本质是“心外无境,境由心生”,其意义不在于仪式本身,而在于仪式背后所承载的“向善”“慈悲”“智慧”等精神内核,以及个体通过这一行为实现的心理调适与文化认同,正如《坛经》所言:“菩提只向心觅,何劳向外求玄?”真正的“菩萨”,或许不在庙宇神像中,而在每个人向善、利他的心念与行动里,当我们“请菩萨”时,本质是唤醒内心的慈悲与智慧,以积极心态面对生活,这才是“请菩萨”最深层的文化价值。

相关问答FAQs

Q1:“请菩萨”是否等同于“求神拜佛”?两者有何区别?

A:“请菩萨”与“求神拜佛”在概念上有重叠,但侧重点不同。“求神拜佛”范围更广,泛指向神明、佛陀祈求保佑,对象包括菩萨、罗汉、天神、祖先等,形式也更为多样(如占卜、许愿、还愿等);而“请菩萨”特指向佛教菩萨祈求,强调对菩萨“慈悲”“智慧”“大愿”等精神品质的认同,仪式更注重内心的恭敬与修行(如诵经、持戒、行善),简单说,“求神拜佛”可能更侧重“结果”(如求财、求平安),“请菩萨”更侧重“过程”(通过效仿菩萨精神实现自我提升)。

Q2:现代人“请菩萨”是否属于迷信?如何看待这一行为?

A:现代人“请菩萨”不应简单归为“迷信”,迷信的核心是对“超自然力量”的盲目崇拜与依赖,认为“只要仪式做到位,就一定能实现结果”,忽视自身努力,而“请菩萨”若能以理性态度对待,则是一种文化心理行为:它既是对传统文化的尊重,也是个体面对压力时寻求精神慰藉的方式,关键在于“心诚”——不是靠菩萨“施舍”,而是通过祈愿激发内心的善念与行动力。“请文殊菩萨”求智慧,本质是提醒自己努力学习、勤于思考;“请观音菩萨”求平安,本质是培养慈悲心、与人为善,这种“请菩萨”,是对“积极心理学”的实践,能帮助人建立正向心态,而非消极等待“神迹”。