在佛教文化中,菩萨是“觉悟有情”的象征,以慈悲为本、智慧为体,普度众生为己任,而“菩萨流泪”这一主题的图片,往往通过艺术化的视觉语言,将菩萨的悲悯情怀具象化,成为连接信仰与情感的精神载体,这类图片并非简单的宗教符号,而是融合了传统美学、哲学思考与大众情感的文化表达,其内涵丰富多样,在不同语境下承载着人们对慈悲、救赎与共鸣的深层需求。

从文化渊源看,菩萨流泪的意象可追溯到大乘佛教“慈悲喜舍”的核心思想,佛教认为,菩萨因见众生沉沦苦海,心生大悲,故“泪如雨下”并非软弱,而是对众生苦难的感同身受,妙法莲华经》中提到“菩萨见诸众生,没在生死烦恼大海,起大悲心”,这种悲心在艺术创作中常通过流泪的细节得以外化,在中国传统造像艺术中,菩萨形象多“寂静相”,而流泪主题则打破了常规,通过动态的情感表达,让慈悲更具感染力——无论是敦煌壁画中略带悲悯的观音,还是民间信仰中“洒泪救苦”的地藏,都通过泪水的意象,传递出“菩萨畏因,众生畏果”的度化之愿。

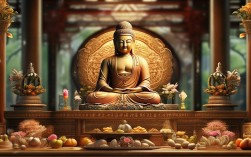

从艺术表现形式来看,菩萨流泪图片的呈现方式多元,既有传统绘画、雕塑,也有现代数字艺术、摄影合成等,传统工笔重彩中,菩萨的泪水常以淡墨渲染,配合低垂的眼眸、微蹙的眉间,营造出“悲而不伤”的庄严感;而在木雕、石雕等立体造像中,艺术家则通过泪痕的弧度与衣袂的垂坠感,赋予静态形象以动态的情感张力,随着时代发展,数字技术的融入让这一主题更具表现力:例如通过光影叠加呈现“泪中含光”的圣洁感,或用色彩对比凸显“悲欣交集”的复杂情绪,值得注意的是,不同地域的艺术风格也赋予其独特气质——汉传佛教中的菩萨泪多含内敛的慈悲,藏传佛教则可能融入更浓烈的色彩与动态,强调度众急切之心。

从社会心理层面解读,菩萨流泪图片的流行,反映了大众对“共情式慈悲”的精神需求,在快节奏的现代生活中,人们常面临压力与孤独,而菩萨流泪的形象恰好提供了情感投射的出口:当看到菩萨为众生苦难落泪时,观者能感受到“被理解”的慰藉——仿佛自己的痛苦被看见、被接纳,这种情感共鸣超越了宗教界限,成为人类共通的情感体验,部分图片还结合现实事件(如灾难、困境),赋予菩萨流泪以“现世关怀”的意义,例如在疫情、洪灾等时期,网络上曾出现“菩萨流泪护佑众生”的图片,虽非宗教经典中的描述,却承载了人们对平安的祈愿,体现了信仰的世俗化表达。

需警惕的是,部分商业或娱乐化的“菩萨流泪图片”可能偏离其精神内核,将神圣符号转化为猎奇或消费对象,真正的菩萨慈悲,不应止于视觉化的“泪”,更应转化为对众生的实际关怀——正如《华严经》所言“不忘初心,方得始终”,菩萨流泪的终极意义,是唤醒人心中的慈悲与行动力,而非对神迹的盲目崇拜。

以下是常见菩萨流泪图片类型及象征意义的简要梳理:

| 菩萨名称 | 常见场景 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 观音菩萨 | 洒泪救苦、见众生受难落泪 | 大悲心,对众生苦难的深度共情,寻声救苦的愿力 |

| 地藏菩萨 | 看地狱众生受苦流泪 | 大愿力,地狱不空誓不成佛的悲愿,度化恶道的决心 |

| 文殊菩萨 | 为众生愚痴未开流泪 | 大智慧,以悲智双运启迪众生,破除无明的慈悲 |

| 普贤菩萨 | 誓度众生尽方才流泪 | 大行愿,践行菩萨行的坚定,不舍众生的执着 |

相关问答FAQs

Q:菩萨流泪图片是否真实存在过?

A:从宗教教义和艺术创作角度看,“菩萨流泪”更多是一种象征性的表达,而非真实历史事件的记录,佛教经典中虽强调菩萨的悲心,但并未明确记载菩萨流泪的具体事迹,现实中,我们看到的“菩萨流泪”图片多为艺术家的创作灵感,或通过光影、材质等视觉效果呈现的艺术化处理,其核心在于传递慈悲精神,而非追求“真实性”,对于信仰者而言,这种形象是心念的外化;对于非信仰者,则可视为一种文化符号与情感载体。

Q:如何看待网络上流传的菩萨流泪图片?

A:网络上流传的菩萨流泪图片需理性看待:若其传递的是慈悲、关爱等正能量,能给予人们精神慰藉,或激发向善之心,则具有一定的积极意义;需警惕部分图片可能存在的商业化炒作、低俗化改编或对宗教符号的不当使用,这些行为不仅亵渎信仰,也违背了慈悲的本意,欣赏时应关注其精神内核,尊重宗教情感,避免过度解读或娱乐化解读,让慈悲文化真正发挥净化心灵、启迪智慧的作用。