拜菩萨发愿是佛教修行中重要的实践环节,其核心并非向神明索取,而是通过发愿明确修行方向、培植福慧资粮、唤醒内在觉悟心,正确的发愿应以菩提心为根本,以利他为核心,以正念为引导,在至诚心与行动力的结合中,实现个人成长与众生福祉的统一,以下从发愿的根本心、内容原则、实践方法及常见误区等方面展开说明。

发愿的根本心:从“求”到“愿”的升华

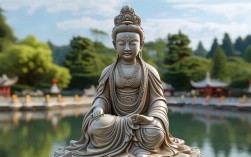

拜菩萨时的发愿,首要在于端正发心,世俗的发愿常带有“交易心”——“我拜菩萨,求菩萨保佑我升官发财”,这种以自我为中心的祈求,本质上仍是贪执,难以契合菩萨的慈悲愿力,正确的发愿应是以“菩提心”为底色,即“上求佛道,下化众生”的觉悟之心:愿自己断除无明烦恼,成就佛道;愿一切众生离苦得乐,究竟解脱,正如《华严经》所言:“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”,菩萨的愿力源于无尽的慈悲,修行者的发愿若能与菩萨的悲心相应,才能感得法益。

观世音菩萨“寻声救苦”的愿力,并非满足众生的欲望,而是救众生出离苦海;地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的愿力,更是以众生解脱为己任,拜菩萨发愿时,应先观想众生之苦,生起慈悲心,再发愿自利利他,如此才能与菩萨的愿力感应道交。

原则:正念、利他与随缘 需符合“正念”“利他”“随缘”三大原则,避免陷入贪嗔痴的误区。

正念:以佛法智慧引导方向 需契合佛法正见,不应违背因果规律,不可发“愿我永远不遇到困难”的愿——困难本是修行的助缘,逃避困难反而会增长执著;可发“愿我遇到困难时,能生起智慧与勇气,从中觉悟”的愿,又如,不可发“愿我胜过他人”的愿,这会引发傲慢与嫉妒;可发“愿我常生谦卑心,见贤思齐,见不贤而内自省”的愿,正念的发愿,本质是通过愿力引导心念向善,而非改变外在境遇。

利他:以众生福祉为核心

菩萨道的精髓是“利他”,发愿若只关注个人利益,格局便狭隘了,可从“自利利他”到“自觉觉他”逐步扩展:

- 初级:愿自己断恶修善,如“愿我每日能持戒、布施、忍辱,不恼害众生”;

- 中级:愿自己有能力帮助他人,如“愿我常生慈悲心,随力随分帮助贫病者,令其离苦”;

- 高级:愿成就菩萨道度化众生,如“愿我速成无上菩提,如观世音菩萨一般,寻声救苦,不舍众生”。

利他的发愿能打破“我执”,在为他人付出中积累福慧资粮,正如《地藏经》所言:“舍一得万报”,利益他人的心念,最终会成就自身的修行。

随缘:不强求结果,重在践行

发愿后需以“随缘”的心态面对结果,而非执着于“愿望必须实现”,因缘和合时,愿力自然成熟;因缘未具足时,强求反而会增长烦恼,发“愿众生离苦得乐”的愿,并非要求所有众生立刻解脱,而是尽己所能去引导、帮助,同时接受“度化众生”本就是“无缘大慈,同体大悲”的过程,不执着于“度化多少”的相。

以下是正确与错误发愿的对比,帮助厘清误区:

| 正确发愿 | 错误发愿 |

|---|---|

| 愿我常生慈悲心,对待一切众生如母爱子 | 愿菩萨保佑我讨厌的人遭殃 |

| 愿我遇到逆境时,能观照无常,生起出离心 | 愿菩萨让我永远一帆风顺,不遇任何挫折 |

| 愿我精进修行,早日断除贪嗔痴,成就佛道 | 愿菩萨让我下辈子投生富贵人家,享受福报 |

| 愿一切众生远离疾病、灾难,身心安乐 | 愿菩萨只保佑我和我的家人,不管他人死活 |

发愿的实践方法:至诚心、行动力与回向

发愿不仅是口头或心中的念想,更需通过“至诚心”“行动力”“回向”三者落实。

至诚心:以清净心感通佛力

拜菩萨时的发愿,需以“至诚心”为基础。《中庸》言:“至诚之道,可以前知”,至诚心能排除杂念,心念专一,与菩萨的愿力相应,拜佛时可先静心片刻,观想菩萨的慈悲形象,生起恭敬与信心,再发愿,此时的心念会更清净、有力。

行动力:发愿后需精进践行

发愿是“因”,践行是“缘”,无“缘”则“果”难成,发“愿我每日念经一小时”的愿,需制定具体计划,坚持每日实践;发“愿我布施贫苦”的愿,需在日常生活中落实,如随力捐款、帮助他人,若只发愿不行动,便成“空愿”,难以成就。

回向:将功德归于众生,扩大愿力

发愿后需“回向”,即把诵经、拜佛、布施等功德,回向给一切众生,愿其共成佛道,回向能打破“功德为我所有”的执著,让愿力更加广大,回向偈云:“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦;若有见闻者,悉发菩提心;尽此一报身,同生极乐国。”通过回向,个人的愿力便融入菩萨的愿海,生生不息。

常见误区:警惕“功利化”“形式化”的发愿

拜菩萨发愿时,需避免以下误区:

- 以交易心发愿——认为“我拜了菩萨,菩萨就必须满足我的要求”,这种心态将菩萨视为“交易对象”,违背了慈悲与恭敬的本质。

- 执着于“感应”——认为发愿后必须立刻看到“显灵”的迹象,否则便怀疑菩萨不灵,感应未必是外在的“奇事”,内心的平静、烦恼的减少、善缘的增加,都是菩萨的加持。

- 脱离现实,好高骛远——如初学者发“愿我即生成佛”的愿,虽有大志,但若无次第修行(持戒、修定、发慧),易成空谈,应从“断恶修善”“利益身边人”的小愿开始,逐步扩展。

拜菩萨正确发愿,本质是一场“修心”的修行:以菩提心为方向,以利他为情怀,以正念为引导,以行动为根基,发愿不是向外索取,而是向内觉醒——通过愿力明确目标,通过践行净化心灵,最终实现“自利利他、自觉觉他”的菩萨道,愿每一位修行者都能在发愿中培植福慧,在践行中靠近觉悟,如菩萨一般,成为众生的光明与依靠。

相关问答FAQs

Q1:拜菩萨发愿后,愿望没有实现,是菩萨不灵吗?

A:愿望未实现,需从多方面反思:发愿的初心是否正确?若以自私心、交易心发愿,与菩萨的悲心不相应,自然难感果报;是否践行了愿力?发愿后若不行动,仅靠“拜菩萨”的形式,功德有限;需知“因缘”的重要性,有些愿望虽好,但因缘未具足时,强求反而会障碍修行,菩萨的加持常以“智慧”的形式呈现——比如愿望未实现,却让你从中学会放下执着;遇到困难,却让你增长慈悲与勇气,这些都是更深层“感应”,需以智慧去观照。

Q2:可以发“求世间名利”的愿吗?会不会违背佛法?

A:可以发“求世间名利”的愿,但需以“正念”为前提,避免陷入贪执,发“愿我通过正当事业获得财富,能更利益家人、布施众生”的愿,此时名利是“利他”的工具,而非贪求的对象;若发“愿我不择手段获得名利,满足个人欲望”的愿,便违背了因果与慈悲,佛法不否定世间的福报,而是强调“福慧双修”——在追求世间善法时,不忘出世间觉悟,以“如梦观”看待名利(知其虚幻不实,不执着),以“利他心”运用福报(财富用于布施、帮助他人),如此则“求世间名利”便成为修行的助缘,而非障碍。