在藏传佛教的体系中,普贤菩萨以其“行愿”特质占据着核心地位,藏语中称其为“ཀློང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་”(威利转写:Khyung chen rdo rje,音译“琼多杰”),直译为“广大金刚”,这一称谓既体现了菩萨愿力的不可摧毁,也彰显了其在密教金刚乘中的特殊意义,与汉传佛教中侧重“德行圆满”的普贤形象不同,藏传佛教更强调普贤菩萨“行愿”的实践性与力量性,将其视为连接智慧与慈悲、教法与修行的桥梁,是信徒践行菩提心、成就佛道的重要依止对象。

经典依据与教法内涵

藏传佛教关于普贤菩萨的根本经典源自《华严经》(རྒྱུད་བཞི་པ་,藏传佛教称“华严经”为“འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་”),普贤菩萨行愿品》(སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་)被译为藏文并广泛传诵,该经以“十大愿王”为核心,倡导“礼敬诸佛、称赞如来、广修供养、忏悔业障、随喜功德、请转法轮、请佛住世、常随佛学、恒顺众生、普皆回向”,这十大愿在藏传佛教中被视为菩提心修行的具体指南,强调“以愿导行,以行满愿”的实践路径,在宁玛派(红教)、格鲁派(黄教)等教派的续部(རྒྱུད་)中,普贤菩萨常作为金刚萨埵(དོ་ཁྱིའི་རྡོ་རྗེ་)的化身或眷属,代表“清净业障”与“成就愿力”的双重功德,尤其在“金刚萨埵百字明”修法中,普贤的行愿力量被用于净化身、语、意的业障。

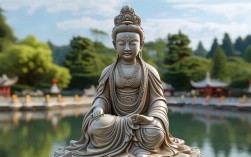

形象特征与象征意义

藏传佛教中的普贤菩萨形象融合了显密教法的元素,既有菩萨的庄严相,也蕴含金刚乘的威猛力,其典型形象为:身呈白色(象征清净无染),头戴五佛冠(代表五方佛的智慧),面容寂静含悲,二手或四臂——常见双手结法印持金刚杵与莲花,或右手持金刚杵(表“断烦恼”)、左手持莲花(表“清净菩提心”);身披天衣与璎珞,跏趺坐于六牙白象背上,六牙白象在藏传中象征“六度波罗蜜”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),象鼻卷宝瓶,表“愿力如瓶,能满众生所求”;坐骑莲花座,则代表“出离轮回,清净无染”。

与汉传佛教中普贤菩萨多骑白象、手持如意的“文雅相”不同,藏传普贤菩萨常伴随金刚杵等密教法器,凸显“行愿如金刚,能摧一切障碍”的特质,在唐卡艺术中,普贤菩萨常与文殊菩萨(འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་,代表智慧)、观音菩萨(སྤྱན་རས་གཟིགས་,代表慈悲)组成“三族姓尊”,分别对应“行愿”“智慧”“慈悲”,三者合一构成大乘佛教“悲智双运、行愿具足”的圆满修行体系。

修持法门与实践意义

在藏传佛教修持体系中,修持普贤菩萨法门的核心是“发愿”与“践行”,信徒通过念诵普贤菩萨心咒(ཨོཾ་པཱུ་ཎྱ་ས་མནྟ་ཨཱཿ,藏文转写:Oṃ Puṇya Samanta Bhadra Hūṃ),观想自身与普贤菩萨无二无别,将“十大愿王”融入日常修行,在“四加行”的修持中,普贤行愿被用于“积资净障”——通过广修供养(如曼茶罗)积累资粮,通过忏悔业障(如金刚萨埵法)净化身心,最终以“回向”将功德普皆回向一切众生,体现“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的大乘精神。

格鲁派高僧宗喀巴大师在《菩提道次第广论》中强调,普贤行愿是“大乘道之总纲”,若无广大愿力,修行易落入“小乘自利”;若无清净行持,愿力则成“空谈”,藏传佛教寺院每年都会举行“普贤法会”,僧众集体诵《行愿品》、行普贤供养,信徒则通过转经筒、磕长头等行为,将“恒顺众生”的愿力转化为具体的利他行动。

文化影响与当代价值

普贤菩萨的“行愿”思想已深度融入藏族文化,成为连接宗教与世俗的精神纽带,在藏族地区,许多寺院(如拉萨的哲蚌寺、日喀则的扎什伦布寺)都设有普贤殿,供奉普贤唐卡;民间则将“十大愿王”简化为日常祈福的口诀,如“随喜功德”“恒顺众生”等理念,影响藏族人的待人接物与道德观念,当代社会,普贤菩萨的“行愿”精神更被赋予新的意义——面对生态危机,“恒顺众生”扩展为对自然的敬畏;面对社会矛盾,“广修供养”转化为对他人的关怀;面对个人焦虑,“普皆回向”则提供了一种超越“小我”的生命视角。

藏传佛教与汉传佛教普贤菩萨形象对比

| 对比项 | 藏传佛教普贤菩萨 | 汉传佛教普贤菩萨 |

|---|---|---|

| 主要称谓 | 琼多杰(广大金刚) | 普贤菩萨、三曼多跋陀罗 |

| 核心特质 | 行愿如金刚,强调实践与力量 | 德行圆满,侧重慈悲与智慧 |

| 手持法器 | 金刚杵、莲花(表断烦恼、净菩提心) | 如意、莲花(表吉祥、清净) |

| 坐骑细节 | 六牙白象鼻卷宝瓶(表满愿) | 六牙白象(表六度,无宝瓶装饰) |

| 修持重点 | 愿力与业力净化结合,融入密仪轨 | 愿行相应,侧重经典义理与禅修 |

FAQs

Q1:藏语中“琼多杰”为何意为“广大金刚”?

A:“琼多杰”(ཀློང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་)中,“琼”(ཀློང་)意为“广大、深远”,指菩萨愿力如虚空般无边;“多杰”(རྡོ་རྗེ་)即“金刚”,象征愿力坚固、能摧毁一切障碍,这一称谓源于《华严经》中“普贤菩萨行愿威神,犹如金刚,不可坏故”,体现了藏传佛教对“行愿”力量的重视。

Q2:藏传佛教修持普贤菩萨与汉传佛教有何不同?

A:核心差异在于“行愿”的实践路径,藏传佛教将普贤行愿融入密教仪轨,强调通过“咒语、观想、手印”等密法修持,结合“金刚萨埵法”净化业障,使愿力具足力量;汉传佛教则更侧重经典义理的思辨,如天台宗以“法界观”阐释普贤的“法界缘起”,华严宗以“一即一切”解读“十大愿王”,修持上以诵经、礼佛为主,强调“解行并重”但更重“解”。