“菩萨”是佛教文化中极具深意的概念,源自梵文“菩提萨埵”(Bodhisattva),意为“觉悟的有情”或“追求真理的众生”,它既代表一种修行境界,也象征一种精神追求,更承载着东方文化中对慈悲、智慧与担当的终极向往,要理解菩萨代表的含义,需从词源本义、核心特质、修行实践、哲学智慧及文化象征等多个维度展开。

“菩提”意为“觉悟”,指向对宇宙人生真理的洞察;“萨埵”意为“有情”,指一切有情识的生命,合起来,“菩萨”便是“以觉悟之心,济度有情众生”的存在,这一概念在大乘佛教中被进一步发展,成为连接凡夫与佛陀的桥梁——菩萨虽尚未达到佛的圆满觉悟,却已发下“上求佛道,下化众生”的宏愿,以“自利利他”为修行核心。

菩萨的核心特质:慈悲与智慧的统一

菩萨的含义首先体现为两种根本特质的融合:慈悲与智慧。

慈悲是菩萨的底色,强调“无缘大慈,同体大悲”。“无缘慈”指慈悲不附加条件,不因亲疏、好恶而有所分别;“同体悲”指视众生与自己为一体,众生之苦即是我之苦,如观音菩萨“寻声救苦”,无论善恶贫富,皆以慈悲心回应其苦难,这种慈悲不是情感上的怜悯,而是行动上的担当——主动承担救度众生的责任。

智慧是菩萨的指南,即“般若智慧”,能洞察万物本性(空性),破除“我执”(对自我的执着)与“法执”(对真理的执着),菩萨并非盲目救度,而是以智慧区分众生的根机,用适合的方式引导其离苦得乐,如《金刚经》所言“菩萨于法,应无所住,行于布施”,即菩萨行一切善法,却不执着于“我在行善”的相,这种“无住生心”的境界,正是慈悲与智慧的平衡。

菩萨的修行实践:六度波罗蜜的践行

菩萨的含义不仅停留在精神层面,更落实为具体的修行实践,即“六度波罗蜜”——菩萨通过六种法门度化自己、利益众生,这也是菩萨道的核心路径。

| 修行实践 | 含义阐释 | 菩萨特质体现 |

|---|---|---|

| 布施 | 包括财布施(给予物资)、法布施(分享真理)、无畏布施(消除众生恐惧) | 慈悲的实践,通过舍去贪执,培养利他之心 |

| 持戒 | 遵守佛教戒律(如不杀生、不偷盗、不妄语等),规范身心行为 | 担当的体现,以戒为基,避免造作恶业,为利他奠定基础 |

| 忍辱 | 面对侮辱、逆境时不生嗔心,以包容心转化矛盾 | 智慧的磨砺,通过忍辱破除我执,增长定力 |

| 精进 | 不懈怠地修行善法,永不退转地追求觉悟 | 愿力的驱动,以“勇猛心”克服懈怠,践行菩萨道 |

| 禅定 | 通过专注一境的修持,澄明心性,获得内心的平静 | 慈悲与智慧的基础,定中生慧,以定力护持慈悲心 |

| 般若 | 通达“诸法空相”的智慧,破除无明,证得真理 | 菩萨的核心,以般若智慧指导前五度,避免执着于形式 |

六度不是孤立的,而是相互成就:以般若为导,以布施、持戒、忍辱、精进、禅定为行,最终达到“自利利他”的圆满。

菩萨的哲学智慧:超越二元的存在

菩萨的含义还蕴含着深刻的哲学智慧,即超越二元对立的境界,凡夫众生常执着于“我”与“他”、“善”与“恶”、“苦”与“乐”等二元概念,而菩萨通过修行“无我”观,认识到“我”是五蕴和合的假象,众生本性空寂,彼此没有本质区别,菩萨“度众生”时,不执着于“我能度”的主体,也不执着于“众生被度”的客体,正如《维摩诘经》所言“虽度众生,而实无众生得度者”,这种“无所得”的境界,正是菩萨智慧的高妙之处——在救度众生的行动中,不落入“能所对立”的执着,既积极利他,又内心清净。

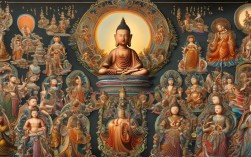

菩萨的文化象征:人格化的精神图腾

在中国及东亚文化中,菩萨形象被赋予丰富的文化内涵,成为人格化的精神图腾。

- 观音菩萨:象征“大慈大悲”,以千手千眼观照世间苦难,代表“悲力”——以慈悲心化解众生的痛苦,尤其在民间被视为“救苦救难”的象征,寄托了人们对平安的向往。

- 文殊菩萨:象征“大智”,以智慧剑斩断烦恼,代表“智光”——引导众生追求真理,开启智慧,是学者、学生敬奉的对象。

- 地藏菩萨:象征“大愿”,以“地狱不空,誓不成佛”的宏愿,代表“愿力”——体现救度众生的坚定决心,被称为“大愿地藏”。

- 普贤菩萨:象征“大行”,以“行愿无尽”的实践,代表“行持”——将菩萨道落实到日常生活的点滴,是“知行合一”的典范。

这些形象并非神祇崇拜,而是将菩萨精神具象化:观音的慈悲、文殊的智慧、地藏的愿力、普贤的行持,共同构成了普通人可感知、可学习的“菩萨品格”。

菩萨的现实意义:每个人心中的“菩萨精神”

菩萨代表的含义对现代人具有深刻的启示,在快节奏、高压力的现代社会,“慈悲”提醒我们关注他人、利他互助,构建和谐的人际关系;“智慧”引导我们以理性平和的心态面对困境,不被外境所转;“愿力”鼓励我们树立远大目标,并为之坚持不懈,菩萨精神并非遥不可及的宗教教条,而是一种生活态度——在日常生活中践行“布施”(分享)、“持戒”(自律)、“忍辱”(包容)、“精进”(进取),每个人都能成为自己生活中的“菩萨”:用慈悲心对待他人,用智慧心面对生活,用愿力心追求理想,在自利利他中实现生命的价值。

FAQs

问:普通人如何学习菩萨精神,落实到生活中?

答:学习菩萨精神可以从“三善根”入手:培养慈悲心(如关心家人朋友、参与公益、对陌生人微笑)、增长智慧(如学习哲学经典、理性思考问题、不人云亦云)、践行愿力(如设定健康或学习目标、坚持做有益的事),具体而言,日常中可做到“口善”(说温暖的话、不造口业)、“意善”(起善念、不生恶念)、“身善”(做利他事、如帮助他人),从身边小事做起,将菩萨精神转化为生活实践。

问:菩萨是真实存在的,还是一种象征?

答:从佛教义理看,菩萨具有“真实”与“象征”双重含义,究竟层面,菩萨是觉悟者内心的境界,是众生本具“佛性”的体现;世俗层面,菩萨既是历史中真实存在的修行者(如弥勒菩萨曾是释迦牟尼佛的弟子),也是众生内在慈悲与智慧潜能的投射,菩萨既是精神象征(代表觉悟与利他的理想),也是修行榜样(指引我们如何实践),其核心意义在于引导众生通过修行,发掘自身的“菩萨性”,最终成就圆满的人生。