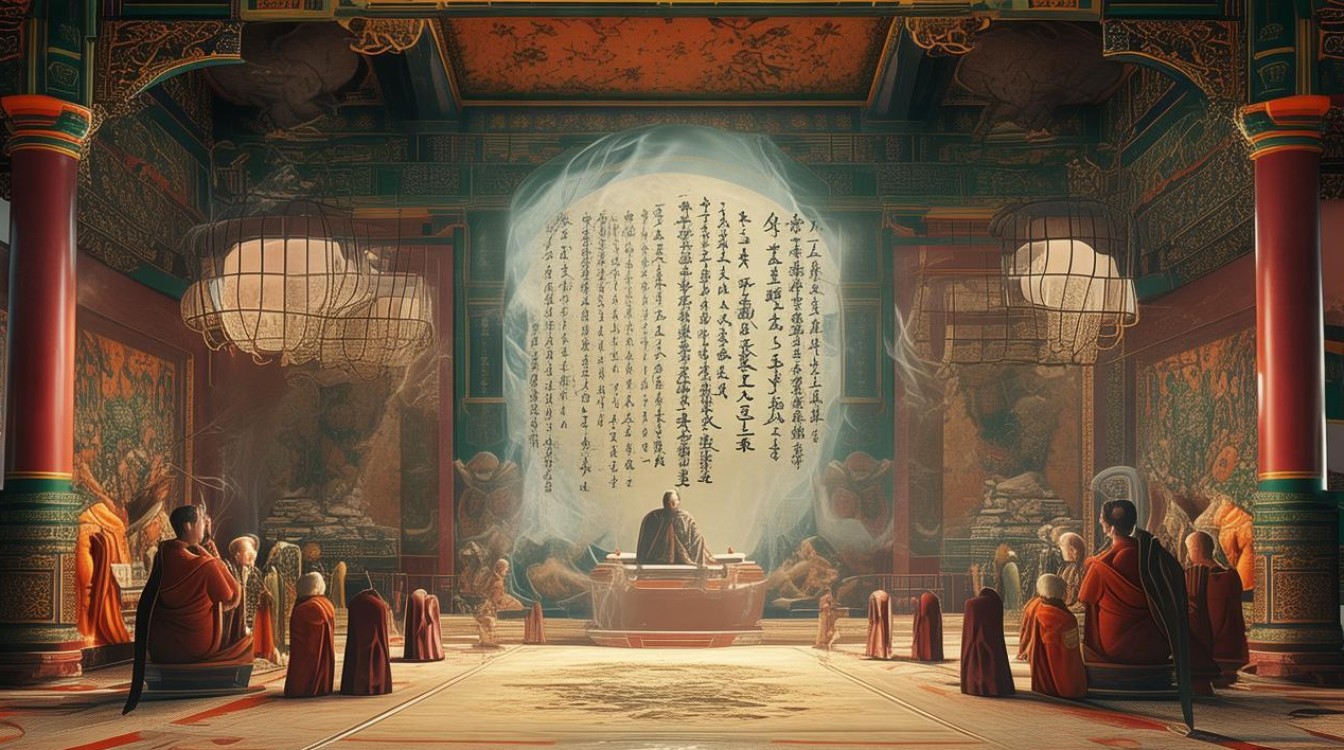

得到大乘菩萨戒,是大乘佛教修行者从发心到实践的关键转折点,标志着行者正式以“上求佛道,下化众生”为生命目标,踏入菩萨行的正轨,与声闻戒侧重个人解脱不同,菩萨戒的核心是“菩提心为体”,以“饶益有情”为用,通过守护清净戒体,实现自他二利的圆满。

大乘菩萨戒的本质与意义

大乘菩萨戒是菩萨在菩提心摄持下,为利益一切众生而誓愿遵守的道德规范与行为准则,其根本精神体现在“三聚净戒”中:摄律仪戒(止恶,即断除一切损害众生的行为)、摄善法戒(修善,即勤修一切利益众生的善法)、饶益有情戒(利他,即以种种方便度化众生),受持菩萨戒并非外在的束缚,而是内在菩提心的自然流露,正如《梵网经》所言“孝名为戒,亦名制止”,通过戒律的守护,使菩提心念念增上,最终圆满佛果。

得戒的条件与准备

受持大乘菩萨戒需具备根本条件,经典中多有阐述,可概括如下表:

| 条件类别 | 意义 | |

|---|---|---|

| 发心条件 | 发菩提心,即“为度一切众生,愿证无上菩提” | 菩提心是菩萨戒的体,若无菩提心,即使形式上受戒,亦不得戒体 |

| 信心条件 | 对大乘法生信,相信因果、菩萨戒法真实不虚 | 信心是受戒的基础,能破除疑惑,坚固誓愿 |

| 行持条件 | 具备慈悲心,不忍众生苦,能发愿饶益有情 | 饶益心是持戒的动力,使戒行不流于形式 |

| 忏悔清净 | 受戒前需发露往昔罪业,至诚忏悔 | 净除业障,使戒体能得清净,不受障碍 |

受戒者需选择如法的戒师(如已得菩萨戒的菩萨或善知识),通过“三番乞戒”的仪式,在师长的引导下,至诚发愿,方得圆满戒体。

受戒后的行持要点

得戒并非终点,而是持戒的开始,菩萨戒的持守需贯穿日常行住坐卧,核心在于“防护心念”与“践行利他”。

- 防护心念:以“摄律仪戒”为基,不起贪嗔痴,远离杀盗淫妄等十恶,更需断除“轻慢戒心”、“懈怠心”等细微违犯。

- 践行利他:以“摄善法戒”与“饶益有情戒”为用,六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)齐修,如《瑜伽师地论》所言“于诸众生,起如子想”,以慈悲心引导众生远离痛苦,趋向善法。

- 犯戒忏悔:若因烦恼炽盛而犯戒,需依“四力忏悔”(追悔力、依止力、对治力、遮止力),至诚发露,誓愿不再造,使戒体恢复清净。

相关问答FAQs

Q1:若未遇到正式的戒师或受戒仪式,是否可以受持菩萨戒?

A1:可以,根据《菩萨善戒经》等经典,菩萨戒有“法尔戒”(自然成就)与“师授戒”(通过仪式得)两种,若行者能至诚发菩提心,对大乘法生信,通过诵持《梵网经》《瑜伽菩萨戒本》等经典,至心发愿,亦可得戒体,但师授戒因有善知识引导,能更清晰开持戒细节,故仍建议依止如法师受。

Q2:持菩萨戒过程中,如何平衡“利他”与“自利”,避免因过度付出而消耗自身?

A2:菩萨道的“利他”本就含摄“自利”,真正的利他需以智慧摄持,而非盲目付出,行者需在“慈悲”与“智慧”中平衡:以菩提心为动力,主动饶益众生;通过闻思修增长智慧,辨别众生的真实需求(如暂时给予物质帮助,究竟引导闻思佛法),同时以禅定调伏自心,避免因外境扰动而生烦恼,正如《大智度论》所言“菩萨常先观法,然后行慈”,以智慧引导慈悲,方能自利利他,不落两边。