浏阳河,弯过了几道弯,流过湘东的青山绿水,也滋养着这片土地上的人文底蕴,在这片古称“浏阳”的县域里,除了奔流的河川、葱郁的山林,更散落着一座座承载着千年信仰的寺庙,以及那些在青灯古佛旁修行弘法的法师,他们与寺庙共同构成了浏阳文化中不可或缺的精神坐标,让古老的信仰在时光长河中静静流淌。

浏阳的寺庙历史源远流长,最早可追溯至汉唐时期,彼时,随着佛教传入中原,湘东山区渐起梵音,这些寺庙多依山而建,或藏于深林,或立于溪畔,既遵循“深山藏古寺”的意境,又与浏阳的山水格局相融,从城区的兴华禅寺到金刚镇的石霜寺,从张坊镇的川山妙音寺到永和镇的龙华山寺,每一座寺庙都像一部凝固的史书,记录着浏阳的宗教变迁与民俗演变,而寺庙中的法师,便是这部史书的守护者与书写者——他们以青灯为伴,以古卷为友,在晨钟暮鼓中传承佛法,也在市井乡邻中践行慈悲。

寺庙与法师的千年之约

在浏阳的寺庙体系中,禅宗道场占据重要地位,石霜寺尤为著名,这座始建于唐代的寺庙,坐落在浏阳金刚镇的石霜山上,因“山霜满路,鸟雀无迹”而得名,是禅宗五家之一曹洞宗的祖庭,唐代高僧庆诸禅师曾在此驻锡弘法,他倡导“不立文字,教外别传”,以“平常心是道”的禅风接引学人,留下“石头路滑”“狗子无佛性”等著名公案,让石霜寺成为当时南方禅宗的弘法中心,寺内的“万佛殿”“枯木堂”等古迹仍存,殿内的宋代铜佛、明代壁画,无不诉说着千年古刹的厚重历史,而住持释演明法师,作为曹洞宗第四十八代传人,自1990年住持石霜寺以来,不仅修复了破损的殿堂,还整理出版了《石霜寺志》,让这座古寺在新时代重焕生机,他常说:“佛法不在深山,而在人间。”他常率僧众下山,为周边村民提供义诊、助学,用行动诠释“人间佛教”的真谛。

与石霜寺的“禅风古朴”不同,城区的兴华禅寺更显“人间烟火”,这座始建于宋代的寺庙,位于浏阳老城区的中心,历经战火与兴衰,如今已成为市民礼佛、休憩的重要场所,现任住持释悟法法师年近六旬,却精神矍铄,他不仅精通佛学经典,还擅长书法,常以“心平万事皆平,心净处处净土”的书法作品赠予信众,为了让佛教文化贴近现代生活,他在寺内开设了“佛学讲堂”,每周六为市民讲解《金刚经》《心经》等经典,吸引了众多年轻人参与,他还发起“爱心粥屋”项目,每天清晨为环卫工人、孤寡老人提供免费早餐,至今已坚持八年,累计服务超10万人次,释悟法法师说:“寺庙不是世外桃源,而是传递温暖的港湾。”正是这份“入世”的慈悲,让兴华禅寺成为浏阳城中最有温度的精神地标。

浏阳的寺庙中,不乏自然与人文交融的佳处,位于张坊镇的川山妙音寺,便藏在川山景区的碧水青山间,寺因山名,山因寺灵,寺内的“妙音阁”因常年溪水环绕、鸟鸣清越,得名“妙音”,住持释印觉法师是一位年轻的女法师,曾在南岳佛学院深造,擅长梵呗与茶道,她认为:“佛法与自然本是一体。”她在寺内开辟了“禅意茶园”,带领僧众与信众一起种茶、采茶、制茶,并将茶所得用于资助当地贫困学生,每年春天,妙音寺都会举办“禅茶文化节”,游客可在此体验采茶、品茶、听禅,感受“茶禅一味”的意境,释印觉法师用女性的细腻与智慧,让这座山间古寺成为连接自然与信仰的桥梁。

法师修行与弘法的日常

浏阳的法师们,生活看似简单,却蕴含着深厚的修行智慧,每日凌晨4点,当城市还在沉睡,寺庙的晨钟已悄然响起,法师们开始早课,诵经、礼佛、坐禅,在梵音中开启新的一天,石霜寺的释演明法师说:“早课不是形式,而是与佛祖的对话,是对自我的观照。”除了日常修行,法师们还要承担寺院的日常管理:维护殿堂、接待信众、讲解佛法、组织法会……这些事务繁杂,却都被他们安排得井井有条。

弘法是法师们的使命,在浏阳,弘法的方式早已不局限于寺庙之内,随着时代发展,许多法师开始借助现代传媒传播佛法,释悟法法师的“佛学讲堂”不仅在线下开讲,还通过直播平台同步播出,单场直播观看量常达数万人次;释印觉法师则在短视频平台分享“禅意生活”短视频,内容涵盖禅修、茶道、素食等,吸引了数十万粉丝,他们说:“佛法是活的,要与时俱进,才能让更多人感受到它的智慧。”

浏阳的法师们还积极投身社会公益,每逢节假日,他们会组织“爱心义诊”“慈善助学”等活动,为偏远山区的村民送去医疗与教育资源;遇到自然灾害,他们更是第一时间捐款捐物,如2021年浏阳遭遇特大暴雨,石霜寺、兴华禅寺等寺庙的僧众累计捐款捐物达50余万元,用于灾区重建,这些行动,让“慈悲济世”的佛教精神在浏阳大地上落地生根。

寺庙与浏阳文化的共生

寺庙与法师,不仅是信仰的载体,更是浏阳文化的重要组成部分,浏阳的民俗活动中,处处可见寺庙的影子:春节时,市民会到兴华禅寺“烧头香”,祈求新年平安;中秋时,石霜寺会举办“赏月诵经”活动,吸引众多信众参与;而婚丧嫁娶中,人们也常会请法师诵经祈福,这些习俗已融入浏阳人的生活血脉。

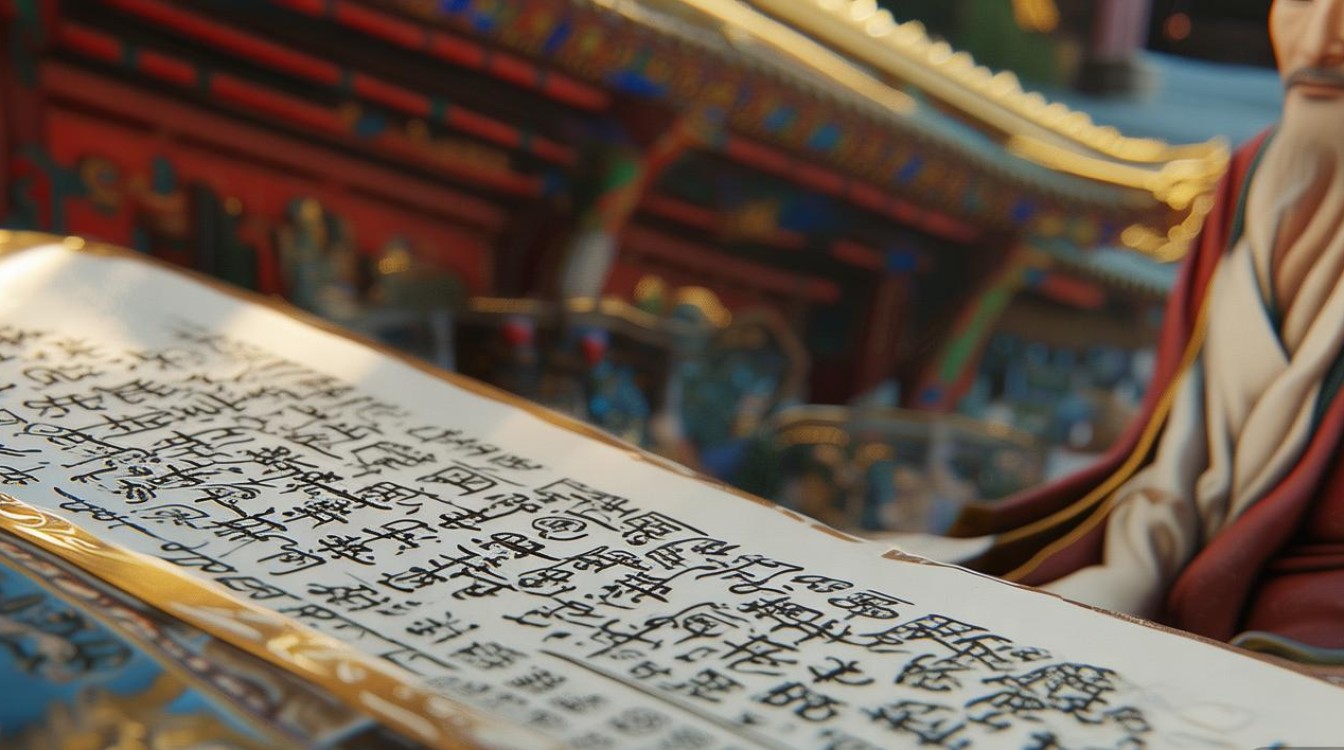

寺庙的建筑艺术,也是浏阳文化的一张名片,浏阳寺庙多采用“木构架、小青瓦、马头墙”的湘南建筑风格,飞檐翘角、雕梁画栋,既体现了佛教的庄严,又融入了地方特色,如石霜寺的“万佛殿”,殿内的斗拱、藻井雕刻着精美的莲花、祥云图案,技艺精湛;兴华禅寺的“藏经阁”,则收藏了明清时期的佛经、佛像等文物,是研究浏阳宗教艺术的重要实物资料。

法师们的文化传承同样不可忽视,许多法师精通书法、绘画、音乐,他们以艺术为媒介传播佛法,释演明法师的书法作品“禅意十足”,常被信众收藏;释印觉法师的梵呗唱诵,空灵悠远,已成为浏阳“非遗”项目的一部分,这些艺术形式,让佛教文化以更生动的方式走进大众生活。

相关问答FAQs

问:浏阳最古老的寺庙是哪座?它有哪些独特的历史价值?

答:浏阳最古老的寺庙之一是石霜寺,位于浏阳市金刚镇,始建于唐代会昌年间(约841-846年),距今已有1100余年历史,其独特价值在于:一是禅宗地位,作为曹洞宗的重要祖庭,与云门宗、法眼宗并称“禅宗五家”,对禅宗发展影响深远;二是文化遗存,寺内藏经阁存有唐代至民国刻经千余卷,碛砂藏》为稀世孤本;三是历史公案,庆诸禅师在此修行弘法,留下“石头路滑”“狗子无佛性”等禅宗公案,至今仍为佛学界研究热点。

问:除了宗教活动,浏阳的法师们还参与哪些社会公益事业?

答:浏阳法师们积极践行“人间佛教”理念,广泛参与社会公益,兴华禅寺释悟法法师带领“爱心粥屋”项目,每天清晨为环卫工人、孤寡老人提供免费早餐,已坚持八年;石霜寺释演明法师发起“助学圆梦”行动,资助贫困学生200余人次;川山妙音寺释印觉法师开设“禅意茶园”,将茶所得用于资助当地教育;每逢自然灾害,浏阳各寺庙僧众还会联合捐款捐物,如2021年浏阳特大暴雨中,累计捐款捐物超50万元,用于灾区重建,这些活动不仅弘扬了佛教慈悲济世的精神,也促进了社会的和谐与进步。