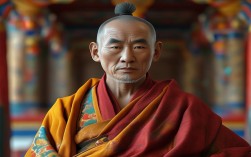

开政法师(约710年-788年),唐代著名高僧、政治家,中国佛教史上“政教融合”理念的倡导者与实践者,本名李明远(后出家法号“开文”,因其在政治与佛法领域的开创性贡献,世人尊称“开政法师”),出生于江南吴郡(今江苏苏州)的名门望族,自幼受儒学熏陶,少年时因安史之乱家道中落,遂于苏州报恩寺出家,师从天台宗高僧慧明法师,他一生跨越佛教修行与世俗治理两大领域,以“以法导政,以政护法”为核心,将佛法智慧融入国家治理,对唐代中后期的政治、宗教及社会文化产生了深远影响。

生平经历:从寺院修行到朝堂重臣

开政法师的早年生涯浸润于佛法与儒学的双重滋养,出家后,他苦研《法华经》《维摩诘经》等大乘经典,同时遍习儒家经典,尤重《论语》《孟子》中的“仁政”思想,青年时期,他游学四方,曾赴长安西明寺师从玄奘弟子窥基,后又南下天台山国清寺深造,在天台宗“止观双修”的基础上,逐渐形成“出世心做入世事”的独特理念。

唐天宝十四载(755年)安史之乱爆发,唐朝由盛转衰,地方割据、民生凋敝,开政法师目睹战乱中百姓流离失所,认为“佛法不离世间,修行不离救世”,主动走出寺院,参与救济难民,他在江南一带组织僧俗设立“粥院”“义庄”,收容流民,并劝说地方富户捐粮捐地,稳定了当地社会秩序,此举被时任润州刺史的韩滉得知,遂向朝廷举荐。

肃宗至德二年(757年),唐肃宗在灵武召见开政法师,询问“如何以佛法安定天下”,开政法师以“政者,众人之心也;法者,治众之绳也,绳不直则物斜,心不正则政乱”对答,提出“以法为镜正君心,以政为舟济苍生”的主张,深得肃宗赏识,被任命为“内僧录”,负责管理全国僧尼事务,并参与制定《僧尼管理条例》,此后,他历任肃宗、代宗、德宗三朝,官至“鸿胪寺卿”,同时兼任“左街僧录”,成为兼具宗教地位与政治影响力的重臣。

在地方治理中,开政法师尤为注重“政法合一”的实践,代宗广德元年(763年),他受命出任河南道安抚使,时值安史之乱后,中原地区“千里无烟,邑里萧条”,到任后,他一方面奏请朝廷减免赋税,另一方面组织僧俗民众开垦荒地、修复水利,使数千亩土地得以恢复耕种,他还设立“义学”,免费教育贫家子弟,将佛法中的“平等”理念与儒家的“有教无类”结合,让更多孩子有机会读书,他善于用佛法调解民间纠纷,曾有兄弟因财产争讼多年,开政法师以《法华经》“诸法因缘生”的道理开导他们,最终兄弟和解,此事传为佳话,当地“诉讼日减”。

思想体系:以法导政,以政护法

开政法师的思想核心是“政法合一”,即佛法与政治的有机统一,他在《政法要义》《心治十篇》等著作中系统阐述了这一理念,打破了传统“出世”与“入世”的界限,主张僧人不应仅局限于寺院修行,更应“以出世心做入世事”,通过参与政治来践行普度众生的理想。

其一,“法为政本”:以佛法智慧构建治理框架。 开政法师认为,佛法中的“慈悲”对应政治中的“仁政”,“因果”对应法律中的“赏罚”,“无常”则提醒统治者需居安思危,他在《心治十篇》中提出:“政为法用,法为政本,无政则法不行,无法则政不正。”这一理念强调,法律是治理的工具,而法律的制定需以佛法中的“正念”“正见”为指导,确保其符合“慈悲”“平等”的核心价值,他在参与修订《唐律疏议》时,主张对“十恶”重罪中的“不孝”“不睦”等条款,需结合儒家“孝悌”与佛教“报恩”思想进行解释,使法律更具道德感召力。

其二,“政在养民”:以民生实践践行佛法慈悲。 开政法师融合儒家“民为邦本”的思想,提出“政在养民,法在安民”,认为统治者应轻徭薄赋、兴修水利,使百姓安居乐业,这既是儒家的仁政,也是佛度的慈悲,他在担任河南道安抚使时,曾言:“佛法讲‘普度众生’,度众生者,先使其有衣食、有教化,否则‘度’字何从谈起?”为此,他不仅注重经济恢复,还大力推行“农禅并重”,鼓励寺院开垦荒地,自给自足的同时,也将部分收成用于救济贫民,形成了“寺院为社会救济之补充”的模式。

其三,“心治”:以道德教化凝聚社会共识。 开政法师认为,治理的根本在于“治心”,即通过道德教化使百姓“明心见性”,自觉遵守社会规范,他在《心治十篇》中指出:“法能治身,心能治世,身法易防,心患难除。”他在地方治理中,既重视法律的强制性,更注重通过讲经说法、宣扬伦理道德来引导民众,他每月在开元寺讲《维摩诘经》,结合“不二法门”阐释“忠孝不二”“在家出家不二”的道理,使许多原本排斥佛教的士大夫也深受感动,主动参与地方公益事业。

历史影响:政教融合的典范

开政法师的一生,是佛教中国化进程中的重要实践,他将印度佛教的“出世”思想与中国传统的“入世”精神结合,开创了“僧人参政”的新模式,为后世高僧参与国家治理提供了范例。

在宗教领域,他的“政法合一”思想影响了唐代的宗教政策,如德宗建中元年(780年),朝廷推行“两税法”,对寺院土地征税,引发僧团反对,开政法师以“政在养民,法在公平”为由,说服朝廷对寺院“自耕土地”免税,仅对“出租土地”征税,既保障了国家财政收入,又维护了僧团的合法权益,避免了政教冲突。

在政治领域,他的“心治”理念对后世治理者产生深远影响,宋代范仲淹“先天下之忧而忧”的思想、王安石“变法图强”的实践,均可见开政法师“以法导政,以政护民”理念的影子,明代高僧袜宏云栖大师评价其:“开政法师者,真乃佛法之龙象,治世之良臣也,其言‘政教合一’,非以佛教凌驾于政治,乃以政治护持佛教,以佛教润泽政治,此乃政教和谐之至道也。”

开政法师于德宗贞元四年(788年)圆寂于长安兴善寺,享年78岁,德宗为其举行国葬,赐谥“开文法师”,百姓自发为其送葬,队伍绵延十余里,其著作《政法要义》《心治十篇》被收入《大藏经》,成为研究唐代政教关系的重要文献,他所开创的“以法导政,以政护法”的治理模式,至今仍为现代治理提供着有益借鉴。

开政法师生平年表

| 年份 | 事件 | 内容/影响 |

|---|---|---|

| 710年 | 出生于江南吴郡 | 本名李明远,出身名门望族,自幼受儒学熏陶。 |

| 730年 | 出家于苏州报恩寺 | 师从天台宗高僧慧明法师,研习《法华经》《维摩诘经》。 |

| 750年 | 游学长安、天台山 | 师从窥基、天台宗高僧,融合儒释思想,形成“政教融合”理念雏形。 |

| 757年 | 应诏入京 | 被唐肃宗召见,任“内僧录”,参与制定《僧尼管理条例》。 |

| 763年 | 出任河南道安抚使 | 推行“以农为本,以法为纲”政策,兴修水利、减免赋税,民生改善。 |

| 780年 | 参与修订《唐律疏议》 | 主张结合儒家伦理与佛法思想解释法律,增强法律的道德感召力。 |

| 788年 | 圆寂于长安兴善寺 | 享年78岁,德宗赐谥“开文法师”,后世尊称“开政法师”。 |

相关问答FAQs

问:开政法师的思想与当时其他高僧有何不同?

答:与唐代其他高僧(如玄奘专注译经、鉴真专注东传戒律)相比,开政法师的独特之处在于其“政教融合”的实践性,他不仅精研佛法,更积极参与政治治理,将佛法智慧转化为具体的政策措施,打破了“出世”与“入世”的壁垒,他的思想兼具宗教的超越性与世俗的实用性,既有对佛法义理的深刻阐释,又有对现实社会的直接关怀,形成了“以法导政,以政护法”的独特体系,成为唐代“僧人参政”的代表人物。

问:开政法师对现代治理有何启示?

答:开政法师的“政法合一”思想对现代治理仍有重要启示,其一,“以法为镜”强调法律对权力的约束,现代法治社会同样需要法律成为治理的“准绳”,确保权力在阳光下运行;其二,“政在养民”主张治理的根本目的是保障民生,这与现代“以人民为中心”的发展思想高度契合;其三,“心治”理念提醒治理者需注重道德教化与法律规范相结合,仅靠强制手段难以实现长治久安,还需通过文化认同、道德引领凝聚社会共识。