觉慧法师作为当代佛门中颇具影响力的讲经法师,多年来始终以“契理契机、悲智双运”为宗旨,深入经藏,善巧说法,其讲经风格既秉持佛陀本怀,又贴近现代人的生活困惑,为无数信众提供了心灵的滋养与智慧的指引,法师的讲经内容涵盖经典义理、修行次第、生活应用等多个层面,尤其注重将深奥的佛法转化为可理解、可实践的日常智慧,让古老的经典在当代焕发新的生机。

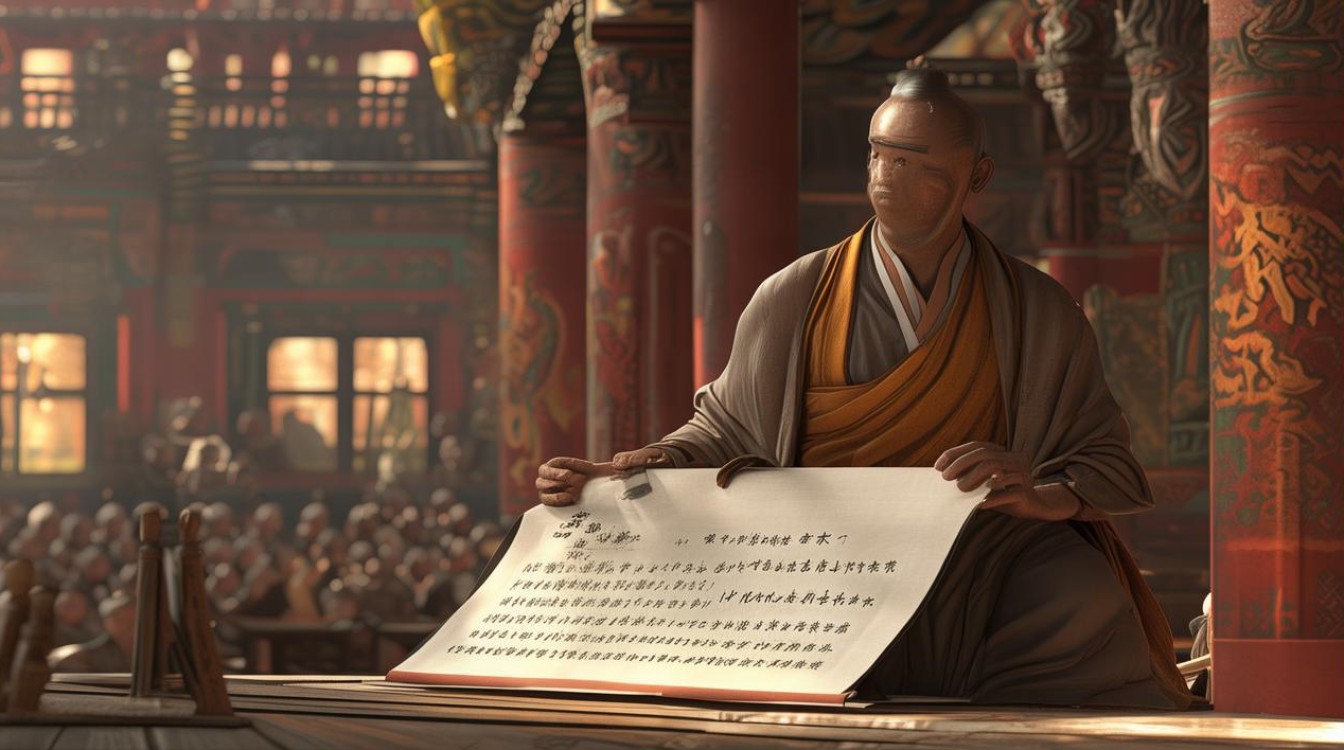

在讲经实践中,觉慧法师特别强调“解行并重”,他认为,佛法的生命力不仅在于理论的阐释,更在于实修的落实,在讲解经典时,法师往往会先梳理经文的脉络结构,阐明核心义理,再结合现代人的心理特点和生活场景,提出具体的修行建议,在讲解《金刚经》时,法师不仅会分析“应无所住而生其心”的深层含义,更会引导信众反思日常生活中“我执”的表现——如对成败的执着、对得失的计较,并通过“观照内心、放下分别”的方法,逐步培养不二智慧,这种“从理入事,从事悟理”的讲经方式,使听众既能领悟佛法的究竟义,又能找到解决现实问题的钥匙。

觉慧法师的讲经语言以“朴实无华、契理契机”为特色,他摒弃了传统讲经中过于学术化的术语堆砌,而是用通俗易懂的现代语言,辅以生动的故事、比喻和生活实例,让深奥的佛法变得鲜活可感,在讲解“因果法则”时,法师曾以“种瓜得瓜,种豆得豆”的比喻,说明善恶业力的不虚;又以“春天播种,秋天收获”的农事规律,比喻修行需要长期坚持、循序渐进,这些贴近生活的表达,使不同文化背景、不同年龄层的听众都能轻松理解,并从中获得启发,法师在讲经中常常与听众互动,耐心解答大家的疑问,鼓励大家在生活中践行佛法,形成了“亲切、包容、务实”的讲经氛围。

为了更清晰地呈现觉慧法师讲经的核心特点,以下从几个维度进行对比说明:

| 维度 | 传统讲经侧重 | 觉慧法师讲经侧重 | |----------------|--------------------------------|-----------------------------------|选择 | 经文字句的考据、义理的深度剖析 | 经文与现实生活的结合,义理与实用的平衡 | | 表达方式 | 学术化、术语化,强调权威性 | 通俗化、口语化,注重互动性与亲和力 | | 修行指导 | 强调经典仪轨、戒律持守 | 注重内心观照、烦恼对治,生活化修行 | | 目标受众 | 具备一定佛学基础的修行者 | 普通信众、初学者及对佛法感兴趣者 |

在经典解读上,觉慧法师尤其注重“以心印心”,强调佛法的核心是“明心见性”,他认为,所有经典都是引导众生认识自性的工具,而非僵化的教条,在讲解《心经》时,法师指出:“‘照见五蕴皆空’并非否定现象的存在,而是要我们透过现象看到本质——一切事物都是因缘和合、暂时的,没有固定不变的‘自性’,当我们真正理解这一点,就能放下对‘我’、对‘法’的执着,从而获得内心的自在。”这种“不执文字,不离文字”的解读方式,既避免了断章取义,又避免了脱离实际的空谈,让听众能够从经典中汲取真正的智慧。

觉慧法师的讲经不仅停留在理论层面,更注重引导信众将佛法融入生活,他常说:“修行不是脱离生活,而是在生活中修行。”在日常生活中,法师提倡“工作即修行,生活即道场”——在工作中保持专注与敬业,在生活中保持慈悲与包容,在待人接物中保持觉察与智慧,面对工作中的压力,法师建议用“接纳不完美、专注当下”的心态来转化烦恼;面对人际关系的冲突,则用“换位思考、慈悲沟通”的方式来化解,这种“人间佛教”的实践理念,让佛法真正成为指导生活的智慧,而非遥不可及的玄谈。

多年来,觉慧法师的讲经法会吸引了来自各地的听众,许多人在听闻佛法后,不仅解决了内心的困惑,更在生活中发生了积极的改变,有人学会了放下焦虑,以平和的心态面对生活的起伏;有人懂得了感恩包容,改善了家庭关系;有人找到了生命的意义,从迷茫中走向坚定,这些变化正是觉慧法师讲经弘法的真实写照——他以慈悲心为舟,以智慧光为灯,引导众生在人生的航程中破迷开悟,离苦得乐。

相关问答FAQs

Q1:觉慧法师的讲经内容是否适合初学者?如何入门?

A1:非常适合,觉慧法师的讲经风格以通俗易懂、贴近生活为特色,特别注重将深奥的佛法转化为实用的智慧,非常适合初学者入门,建议初学者可以从《心经》《金刚经》等短小精悍的经典入手,法师对这些经典的讲解往往从生活实例出发,容易理解,法师的讲经音频、视频在各大佛教平台均有流通,初学者可以反复聆听,结合生活中的困惑来思考,逐步建立对佛法的正信,法师也强调“在生活中践行”,建议初学者从“断恶修善、慈悲待人”等基础行为开始,将佛法落实在日常言行中。

Q2:如何在日常生活中实践觉慧法师所讲的“放下执着”?

A2:觉慧法师认为,“放下执着”不是消极避世,而是智慧地面对生活,具体可以从三个方面实践:一是“观照念头”,当执着、烦恼的念头生起时,不压抑、不跟随,只是觉察它的存在,如云卷云舒般任其自然消散;二是“接纳不完美”,对生活中的得失、成败,以“因缘和合”的心态看待,明白一切都在变化,不执着于“必须怎样”的预设;三是“培养慈悲心”,通过换位思考,理解他人的处境,减少对他人的评判和分别,从而淡化“我执”,工作中遇到挫折时,可以想“这是增长智慧的机会”;与他人发生矛盾时,可以想“对方也有他的烦恼和局限”,通过持续的观照和练习,逐步减少内心的执着,获得自在。