佛教对病苦的关怀源于“慈悲为本”的根本教义,认为疾病不仅是身体的苦楚,更是众生无明业力的显现,在佛教传统中,帮助病人既是践行“无缘大慈,同体大悲”的菩萨行,也是通过布施积累福德、净化自心的修行过程,佛教募捐病人的活动,本质上是将佛法精神转化为具体善举,既关注物质层面的帮扶,也重视精神层面的慰藉,形成“财布施”与“法布施”相结合的助人模式。

佛教倡导“自利利他”,面对病患时,信徒认为通过募捐不仅能缓解其经济压力,更能传递“众生平等”的价值观,如《地藏经》云:“若能塑画地藏形像,乃至读诵此经,更能转读经典,供养菩萨,吾今尽其神力,加护是人。”这种教义鼓励信徒以行动践行慈悲,将募捐视为与众生结善缘、消业障的机会,佛教募捐病人往往超越单纯的金钱给予,更强调通过陪伴、开导帮助病人建立面对疾病的勇气,体现“身苦与心苦双解”的关怀理念。

佛教募捐病人的形式多样,既有传统寺院组织的专项活动,也有居士团体发起的互助项目,更结合现代公益平台拓展覆盖面,不同形式的募捐在运作方式和特点上各有侧重,具体可参考以下表格:

| 募捐形式 | 发起主体 | 运作方式 | 特点 |

|---|---|---|---|

| 寺院专项募捐 | 寺院僧团、慈善委员会 | 设立“医药救助专项基金”,通过法会、共修活动随喜募捐,定期公示收支明细 | 公信力强,依托寺院平台资源,易获得信徒信任;注重与法会结合,赋予布施宗教意义 |

| 居士互助小组 | 在家居士、莲友会 | 会员每月固定金额捐助,建立互助档案,对符合条件的病人提供定向帮扶 | 灵活性高,贴近基层需求;强调“同修互助”,增强团体凝聚力 |

| 线上公益平台 | 佛教公益组织、第三方平台 | 在众筹平台发起项目,配图说明病人病情与需求,结合网络传播扩大筹款范围 | 覆盖面广,可跨地域汇聚善款;透明化运作,实时更新进展 |

| 传统善款分流 | 寺院日常法会、共修活动 | 将“放生”“供僧”“祈福”等传统法会的部分善款,按比例划拨用于医疗救助 | 延续佛教传统,让普通信徒的日常修行与公益结合;潜移默化培养慈悲心 |

佛教募捐病人的实践中,需避免将“募捐”等同于“交易”或“祈福工具”,应始终遵循“随缘布施,量力而行”的原则,反对过度攀比或强迫捐献,强调发心纯正,《优婆塞戒经》指出“布施 without desire”(无相布施)才是真布施,即不求回报、不执着于功德大小;注重善款使用的规范透明,避免因管理不当引发信任危机,许多寺院会成立居士监督小组,定期公布善款流向,确保每一笔捐款都真正用于病人的治疗与生活所需。

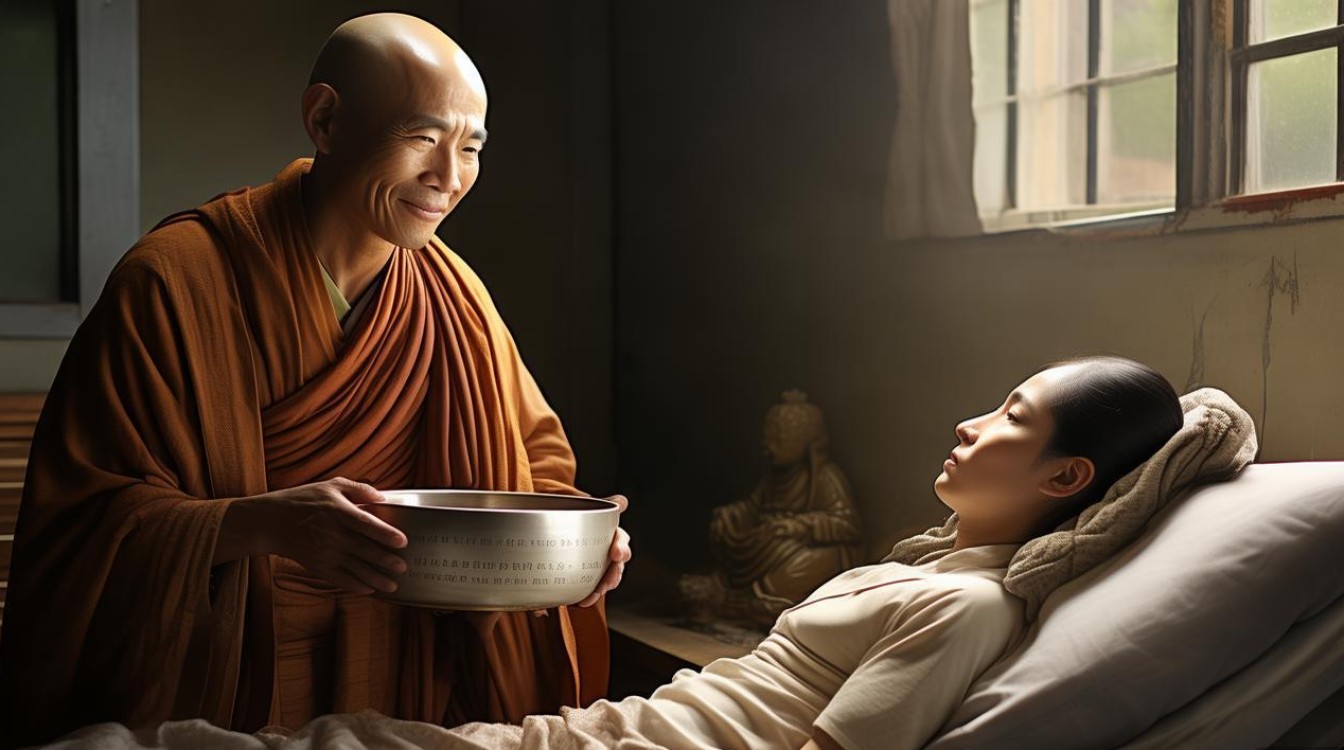

佛教对病人的关怀不止于物质支持,在一些案例中,寺院会组织义工团队,为长期住院的病人提供陪伴、读经、念佛等服务,帮助他们缓解焦虑、心灵安宁,某佛教慈善机构在救助一名白血病儿童时,不仅筹集医疗费用,还安排义工定期辅导功课,用佛法的“无常观”引导孩子及家庭接纳困境,将病苦转化为修行的增上缘,这种“身心兼治”的模式,正是佛教募捐区别于一般公益活动的独特之处。

在现代社会背景下,佛教募捐病人也面临挑战:部分公众对“宗教募捐”存在误解,担心资金滥用;个别地方出现借佛教名义敛财的现象,损害了公信力,对此,佛教界需加强自律,主动接受社会监督,同时通过政策引导,将宗教慈善纳入正规公益体系,让“慈悲济世”的传统在法治框架下更好地服务社会。

佛教募捐病人是佛法“慈悲喜舍”精神的生动实践,它以“拔苦与乐”为出发点,通过物质帮扶与精神关怀的结合,不仅为病人带去希望,也让参与者在利他中完善自我,在当代社会,这种传统若能与公益规范、现代科技相结合,必将在构建和谐医患关系、促进社会温暖中发挥更大作用。

FAQs

Q1:佛教募捐病人是否只信“因果”,不重视医疗?

A:并非如此,佛教认为“因果”是自然规律,但同时也强调“正信”与“正行”,面对疾病,佛教鼓励信徒积极寻求医疗帮助,将现代医学视为“缘起”的一部分,是“自力”的体现,募捐的目的是为病人提供“他力”支持,帮助他们获得更好的治疗条件,而非否定医疗的作用,许多佛教团体在募捐时会明确表示“愿佛法与医学共佑安康”,体现科学与信仰的统一。

Q2:如何确保佛教募捐善款真正用于病人?

A:佛教募捐善款的使用需遵循“公开、透明、监督”原则,具体措施包括:①设立专项账户,专款专用,避免与寺院日常开支混同;②定期通过公告、公众号等方式公示收支明细,包括病人医疗费用单据、转账记录等;③成立居士监督小组或邀请第三方机构审计,确保资金流向可追溯;④与医院、病人家属签订协议,明确善款用途,防止挪用,通过多重监督机制,最大限度保障善款用在实处,维护募捐的公信力。