兰州文化宫坐落于甘肃省兰州市城关区,地处黄河之畔、中山桥北侧,是这座古城重要的文化地标之一,在文化宫的园林建筑群中,一座古朴的寺庙静静矗立,它既是兰州宗教文化的历史见证,也是市民与游客感受传统文化的重要场所,这座寺庙与兰州文化宫相融共生,承载着丝路古都的宗教记忆与人文底蕴,其独特的建筑风格、深厚的文化内涵,以及与城市发展的交织脉络,共同构成了兰州文化宫不可或缺的精神内核。

追溯这座寺庙的起源,可至明清时期,据《兰州府志》记载,明代中期,兰州城北黄河沿岸已有小型佛寺,供往来商旅祈福,清代乾隆年间,当地乡绅与信众集资扩建,形成规模初具的“北河寺”,因地处文化宫前身(民国时期建为“中山林文化宫”)区域内,后逐渐被民众称为“文化宫寺”,民国二十三年(1934年),文化宫正式建成,寺庙被纳入其整体规划,保留主体建筑,周边增设园林、戏台等设施,形成“寺在园中,园以寺名”的格局,新中国成立后,寺庙历经多次修缮,1980年代被列为兰州市文物保护单位,2006年随文化宫一起完成大规模修复,恢复了清代古建筑风貌,成为兰州佛教文化的重要活动场所。

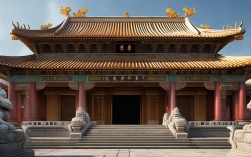

寺庙整体坐北朝南,依山而建,占地面积约2000平方米,采用典型的汉传佛教寺庙布局,中轴线上依次为山门、天王殿、大雄宝殿,两侧配有钟鼓楼、配殿及厢房,建筑风格融合了明清官式建筑与西北地方特色,砖雕、木雕技艺精湛,为更直观展示其建筑布局,特列表如下:

| 建筑名称 | 位置 | 功能 | 建筑特色 |

|---|---|---|---|

| 山门 | 中轴线南端 | 寺庙入口,供奉哼哈二将 | 青砖砌筑,硬山顶,门额嵌“文化宫寺”石刻,两侧砖雕花卉纹 |

| 天王殿 | 山门北 | 供奉四大天王,法事前诵经 | 面阔三间,进深两间,斗拱为五踩重昂,梁枋绘彩绘 |

| 大雄宝殿 | 中轴线北端核心 | 供奉释迦牟尼、观音、地藏菩萨 | 重檐歇山顶,覆绿色琉璃瓦,殿内采用减柱法,空间开阔,佛像为明代铜铸 |

| 钟鼓楼 | 天王殿东西两侧 | 晨钟暮鼓,报时与法事 | 二层楼阁式,砖木结构,钟楼悬清代铁钟,鼓楼置民国皮鼓 |

| 配殿 | 大雄宝殿东西 | 僧人修行、存放经卷 | 硬山顶,灰瓦覆顶,门窗为棂花样式,简洁古朴 |

寺庙的装饰艺术极具地方特色,山门砖雕融合了甘肃“五绝”之一的刻葫芦技法,线条细腻,人物栩栩如生;大雄宝殿梁枋上的彩绘以“佛教故事”和“山水花鸟”为主题,色彩历经百年仍鲜艳夺目;殿内四壁绘有壁画,总面积达80平方米,内容为“佛本生故事”与“西方极乐世界”,画法受藏传佛教影响,兼具汉地绘画的工整与藏地绘画的奔放,体现了兰州作为多民族聚居地的文化交融。

作为汉传佛教寺庙,文化宫寺历史上香火鼎盛,是兰州佛教活动的中心之一,每年农历四月初八佛诞日、腊月初八腊八节,寺庙都会举办盛大的庙会,吸引四方信众与市民参与,活动包括祈福法会、素斋供应、传统戏曲表演等,成为兰州民俗文化的重要载体,除宗教活动外,寺庙还承担着文化传播功能:清代至民国时期,寺内曾设“义学”,免费招收贫寒子弟读书;新中国成立后,作为兰州市佛教协会所在地,定期举办佛学讲座、文化展览,向公众普及宗教文化知识,寺庙与兰州文化宫共同构成“文化+宗教”的综合景区,既是信众的精神家园,也是游客了解兰州历史文化的窗口。

文化宫寺的存在,见证了兰州作为丝路重镇的宗教发展史,其建筑布局与装饰艺术,为研究明清时期西北地区佛教寺庙建筑提供了实物案例;寺内保存的明清铜佛、壁画、碑刻等文物,具有重要的历史与艺术价值,从社会层面看,寺庙与城市公共空间的融合,体现了宗教文化与世俗生活的和谐共生——它既是宗教信仰的寄托,也是市民休闲、文化交流的场所,这种“宗教文化公共化”的模式,为当代城市文化空间的建设提供了借鉴,随着兰州文化旅游的发展,文化宫寺与文化宫一同成为展示城市形象的重要名片,吸引着越来越多的人走进这里,感受古都兰州的厚重与活力。

FAQs

问:兰州文化宫寺庙的开放时间和参观注意事项有哪些?

答:兰州文化宫寺庙通常每日8:00-17:00开放(冬季可能提前至16:30),免费参观,参观时需注意:保持安静,不大声喧哗;不随意触碰佛像、供品与文物;进入殿堂需脱帽,不穿着过于暴露的服装;拍照时禁止使用闪光灯,部分区域可能禁止拍照,农历初一、十五及佛教节日香客较多,建议错峰前往。

问:文化宫寺在兰州文化史上有哪些独特贡献?

答:文化宫寺的独特贡献主要体现在三个方面:一是建筑艺术的融合创新,其汉藏结合的壁画风格、西北特色的砖雕技艺,为研究多民族文化交流提供了实物资料;二是教育功能的延续,从清代义学到现代佛学讲座,始终承担着文化传播与教育职能;三是民俗活动的承载,佛诞庙会、腊八节等活动已成为兰州传统民俗的重要组成部分,维系了城市的文化记忆,这些贡献使它不仅是宗教场所,更是兰州文化史上的“活化石”。