潍坊金泉寺坐落于潍坊市寒亭区朱里街道,是一座承载千年历史与佛教文化底蕴的古刹,其得名源于寺内一眼千年古泉,历经朝代更迭,从唐代初建时的香火袅袅到现代重建后的文化重地,金泉寺的由来不仅是宗教信仰的寄托,更是地方历史与人文精神的生动缩影。

相传唐贞观年间(627-649年),高僧慧能云游至潍坊一带,行至此地时,忽见荒草丛中有一泉眼,泉水汩汩涌出,清澈见底,饮之甘甜沁脾,更奇的是,每逢日出,阳光洒在泉面,波光粼粼如碎金闪烁,当地百姓视之为祥瑞之兆,慧能高僧认为此地“山环水抱,藏风聚气”,是弘法布道的绝佳之地,遂发心募资建寺,初建时规模不大,仅设茅屋数间,供奉观音菩萨,因泉得名“金泉院”,这便是金泉寺的前身。

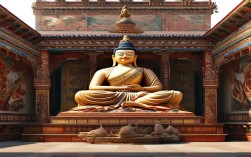

北宋宣和年间(1119-1125年),随着佛教在民间的广泛传播,金泉院香火日盛,信众纷纷捐资扩建,寺院增建大雄宝殿、观音阁、藏经楼等,殿堂庄严,僧侣众多,逐渐成为潍坊地区重要的佛教活动中心,宋徽宗赵佶闻其名,赐额“金泉寺”,寺院地位由此提升,至明代万历年间(1573-1620年),在地方绅士与信众的合力支持下,金泉寺迎来第二次大规模修建:新建钟楼、鼓楼,寺院围墙周长近千米,占地达50余亩,寺内僧众逾百人,此时寺内最负盛名的当属一株高僧慧能亲手栽植的银杏树,历经数百年生长,已枝繁叶茂,成为寺院历史的活化石,清末至民国初年,因战乱频仍,金泉寺逐渐衰落:大雄宝殿在战火中倒塌,钟楼、鼓楼被毁,仅存山门和几间偏殿,昔日盛景不复存在。

改革开放后,国家宗教政策逐步落实,1995年,潍坊市宗教局批准金泉寺重建项目,在当地政府与信众的共同努力下,寺院按照明清时期建筑风格进行修复:重建大雄宝殿、观音阁,重塑佛像,修复明代古银杏树周边环境,并新建禅修院、斋堂等配套设施,2005年,金泉寺举行盛大开光仪式,正式对外开放,不仅恢复了宗教活动功能,更成为集礼佛、观光、文化体验于一体的地方文化地标。

如今的金泉寺,古柏参天,殿宇庄严,寺内的“金泉”虽历经千年,仍清泉不息,滋养着一方水土,每年农历二月十九、六月十九、九月十九(观音菩萨诞辰、成道、出家日),寺院都会举行盛大的庙会,周边信众与游客齐聚于此,焚香祈福,传承千年民俗,寺院定期举办禅修讲座、书法展览等活动,让古老的佛教文化与现代生活相融合,成为潍坊地区重要的精神文化家园。

| 朝代 | 事件 | 备注 |

|---|---|---|

| 唐贞观年间 | 高僧慧能云游至此,见甘泉涌出,募资建寺,初名“金泉院” | 传说泉眼为龙脉所在,泉水可祛病消灾 |

| 北宋宣和年间 | 信众扩建,增建大雄宝殿、观音阁,赐额“金泉寺” | 成为当地佛教中心,香火鼎盛 |

| 明万历年间 | 地方绅士捐资重修,建钟楼、鼓楼,寺院占地达50余亩 | 寺内古银杏树植于此时期,现存树龄约400年 |

| 清末民初 | 因战乱损毁,大雄宝殿倒塌,仅存山门、偏殿 | 寺院逐渐荒废 |

| 1995年 | 潍坊市宗教局批准重建,当地信众与政府共同出资,恢复原貌 | 2005年举行开光仪式,对外开放 |

FAQs

-

问:金泉寺的“金泉”名称有何由来?

答:金泉寺的名称源于寺内一眼千年古泉,相传唐代贞观年间,高僧慧能云游至此,发现一眼泉水,其水清澈甘甜,且在阳光下泉面泛金光,当地百姓认为此泉为祥瑞之兆,故称“金泉”,寺院因泉得名“金泉院”,后宋徽宗赐额“金泉寺”,名称沿用至今。

-

问:金泉寺内有哪些值得关注的文物或景观?

答:金泉寺内最珍贵的文物是明代万历年间种植的古银杏树,距今已有400余年历史,树高约20米,胸径1.2米,被列为潍坊市古树名木,秋季金黄落叶与古寺红墙相映,构成“古刹银杏”的绝美景观,寺内保存的清代石碑、宋代石雕佛像等,也具有重要的历史与艺术价值。