在佛教文化中,菩萨相片不仅是艺术的呈现,更是信仰者观想、修持与心灵寄托的载体,每一幅相片都通过特定的形象、法器与姿态,承载着菩萨的愿力、智慧与慈悲,让抽象的佛教教义得以具象化,以下从菩萨的核心特征、象征意义及经典依据出发,梳理常见菩萨相片的艺术表达,并辅以表格归纳,最后补充相关问答。

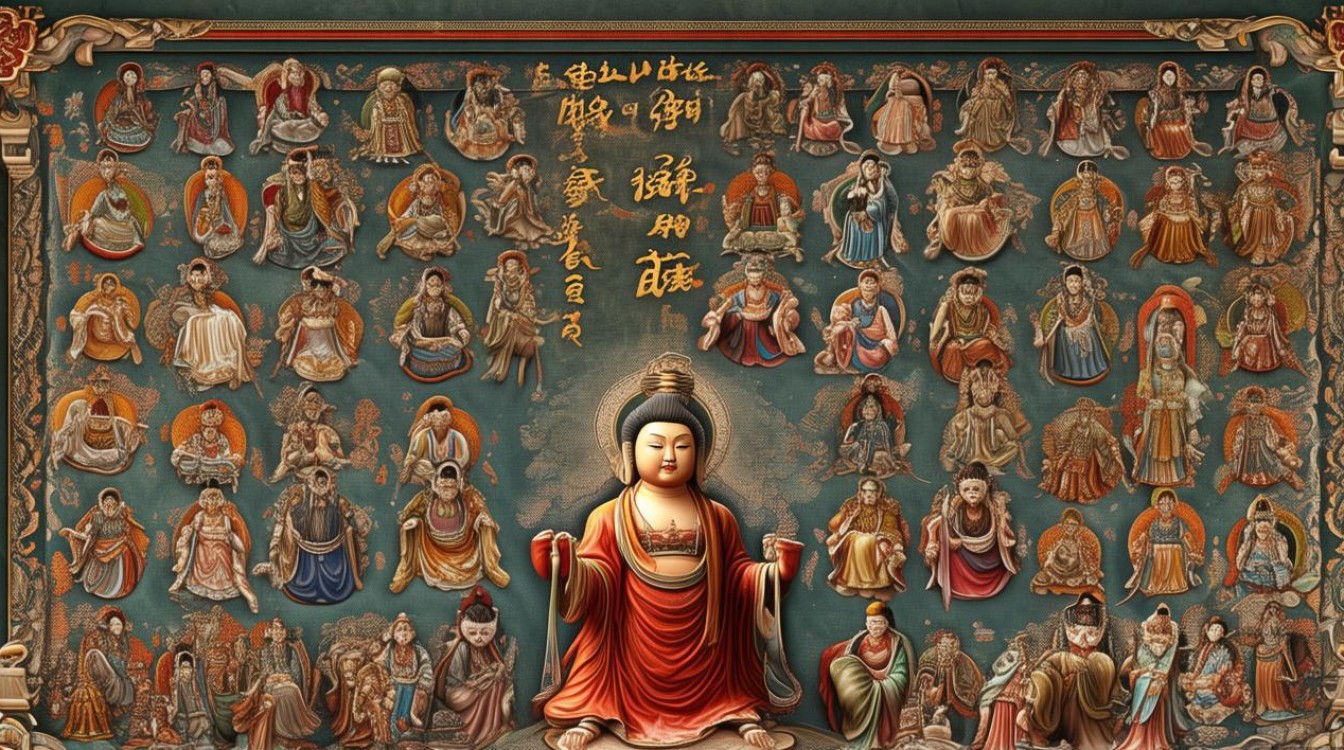

菩萨相片的核心在于通过“相”传递“法”,其形象设计严格遵循佛教经典与造像仪轨,既体现菩萨的功德特质,也引导修行者体悟佛法内涵,以汉传佛教中广为信奉的“四大菩萨”为例:观世音菩萨相片多以“慈眉善目”为基调,手持净瓶与杨柳枝,或结印站立于莲花之上,象征“大慈大悲,有求必应”,其灵感源于《法华经》中“苦恼众生,一心称名,菩萨即时观其音声”的描述,面容的柔和与姿态的舒展,传递出对众生的无条件救度;文殊菩萨则以“智慧庄严”为标识,身骑青狮(象征威猛智慧),手持智慧剑(斩无明烦恼),或持经卷(代表般若智慧),相片中文殊头戴五佛冠(表五智),面容沉静,体现“般若为导,方便为门”的修行理念,经典依据为《文殊师利所说般若波罗蜜多经》;普贤菩萨相片多呈“行愿庄严”之相,骑六牙白象(象征六度波罗蜜),手持如意或经卷,身披袈裟,面容宁静而坚定,体现“十大愿王”的实践精神,源自《华严经·普贤行愿品》;地藏菩萨则以“大愿深悲”为核心,相片常见其头戴毗卢冠,手持锡杖(振开地狱之门)与明珠(表智慧光明),或结跏趺坐于莲花,面容肃穆而慈悲,象征“地狱不空,誓不成佛”的宏愿,经典依据为《地除菩萨本愿经》。

除四大菩萨外,其他常见菩萨相片也各具特色:弥勒菩萨有“菩萨相”与“相菩萨相”之分——菩萨相多表现为天冠弥勒,头戴天冠(表庄严),手持莲花或法轮,象征兜率天内的内院净土;而“大肚弥勒”相片则源于布袋和尚的传说,以袒腹笑口、手持布袋的形象,传递“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”的欢喜与包容,大势至菩萨相片多与观世音菩萨并列(如“西方三圣”),手持莲花或宝瓶,象征“智慧光明,普照一切”,其“都率持名”的修行法门出自《大势至菩萨念佛圆通章》,金刚手菩萨则显“威德护持”之相,手持金刚杵(降伏烦恼),身披甲胄,面容忿怒而慈悲,象征菩萨的“摧破烦恼、护持众生”之力,藏传佛教中尤为重视其护法功德。

菩萨相片的多样性还体现在地域文化差异上:藏传佛教菩萨相片常融入唐卡艺术,色彩浓烈,细节繁复(如头冠、璎珞镶嵌珍宝),背景多绘佛国净土;汉传佛教相片则线条简练,注重“意境”,如宋代“水月观音”以山水为背景,体现“佛在世中”的禅意;南传佛教菩萨相片受印度笈多风格影响,身形偏瘦,衣着轻薄,强调“动态之美”,不同材质(木雕、铜铸、绘画、唐卡)也让相片呈现不同质感,但核心的“慈悲、智慧、愿力”始终不变。

以下为常见菩萨相片核心特征简表:

| 菩萨名称 | 核心特征 | 象征意义 | 经典出处 |

|---|---|---|---|

| 观世音 | 手持净瓶杨柳,面容慈悲 | 大慈大悲,救苦救难 | 《法华经·普门品》 |

| 文殊 | 骑青狮,持智慧剑 | 智慧第一,断除烦恼 | 《文殊般若经》 |

| 普贤 | 骑六牙白象,持如意/经卷 | 行愿第一,实践菩萨道 | 《华严经·普贤行愿品》 |

| 地藏 | 持锡杖明珠,面容肃穆 | 大愿深悲,救度地狱众生 | 《地藏菩萨本愿经》 |

| 弥勒(菩萨相) | 头戴天冠,持莲花/法轮 | 兜率天净土,未来佛 | 《弥勒上生经》 |

| 大势至 | 手持宝瓶/莲花,光明相 | 智慧光明,念佛成 | 《大势至念佛圆通章》 |

| 金刚手 | 持金刚杵,身披甲胄 | 降伏烦恼,护持佛法 | 《金刚手菩萨心咒》 |

菩萨相片对修行者而言,是“观想”的所缘境——通过凝视相片中的菩萨形象,忆念佛菩萨的功德,生起恭敬心与信心,进而将外在的“相”转化为内心的“法”,观观世音菩萨相片,能培养慈悲心;作文殊菩萨相片,能启发智慧;修普贤菩萨相片,能践行利他行,这种“以相表法,以法修心”的方式,让佛教艺术超越了审美范畴,成为连接信仰与修行的桥梁。

FAQs

Q:菩萨相片是否必须严格遵循经典描述的艺术规范?

A:菩萨相片的设计需以经典为根本依据,如《造像量度经》《大乘造像功德经》等对菩萨的身形、比例、法器等有详细规定,这是保证相片“如法”、不偏离教义的基础,但不同地域、时代的艺术风格(如唐卡的夸张、汉传的写意)会在规范内融入文化特色,核心是“传神”而非“形似”,即通过形象准确传达菩萨的愿力与特质,避免因过度创新导致教义错乱。

Q:供奉菩萨相片有哪些注意事项?

A:供奉时应保持清净恭敬:① 选择干净、庄严的环境,避免置于污秽、喧哗之处;② 供奉前可净手、焚香,以表达对佛菩萨的礼敬;③ 相片若有损坏,不可随意丢弃,应妥善处理(如焚化后埋于净地),以示对法身的尊重;④ 供奉的核心是“修心”,而非形式,需通过相片忆念佛菩萨的教诲,践行慈悲与智慧,避免仅停留于“烧香磕头”的表面形式。