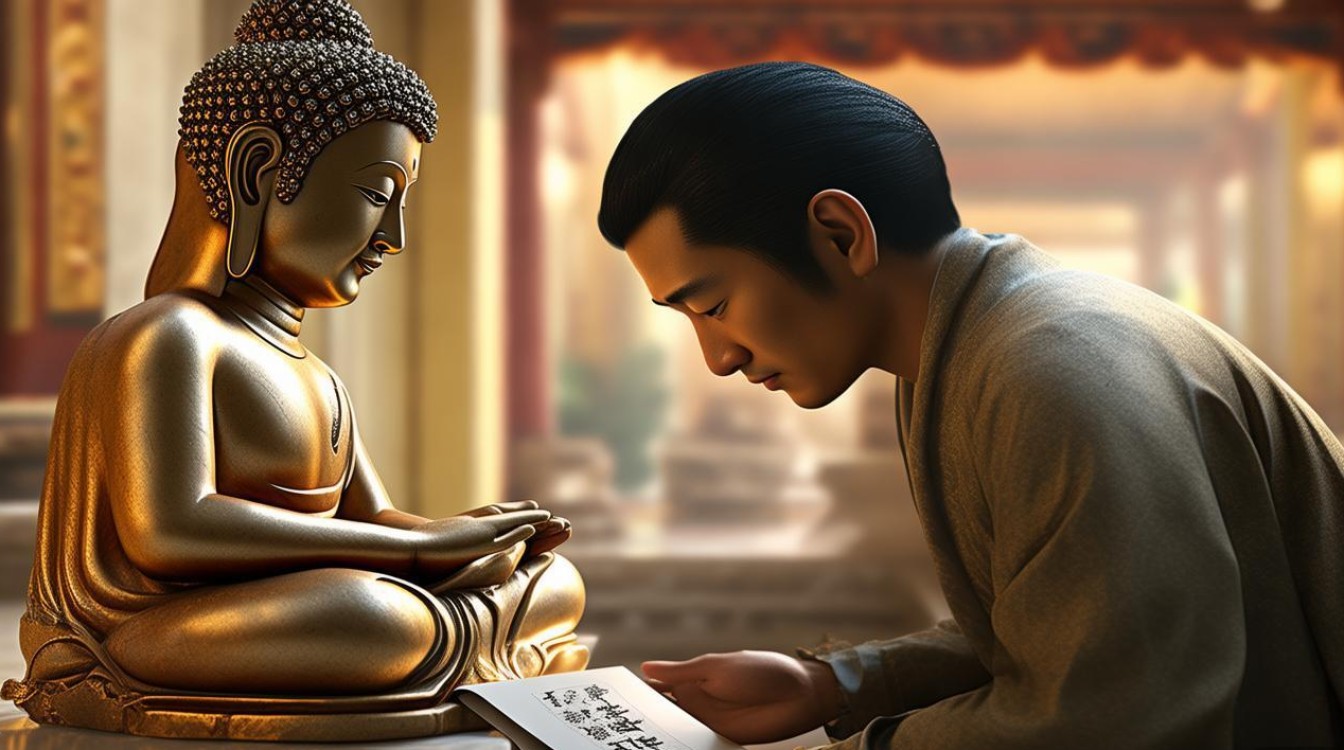

拜见佛菩萨,是佛教修行中重要的实践环节,其本质并非向外祈求,而是通过外在的仪式唤醒内心的恭敬与觉性,佛菩萨是觉悟的象征,拜见的过程,实则是修行者与自心本性的对话,是以佛菩萨为镜,照见自身的无明与执着,从而培养慈悲、智慧与谦卑之心。

拜见的深层意义

拜见佛菩萨的核心在于“心诚则灵”,这里的“诚”,并非盲目迷信,而是对真理的敬畏与对善法的向往,佛菩萨的“有求必应”,建立在修行者自身努力的基础上——若能以佛菩萨为榜样,断恶修善,改过迁善,感应道交自然会显现,正如《华严经》所言:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。”拜见的仪式,正是引导我们将心归于当下,契入“唯心造”的真理,从向外求转向内观,在恭敬中降伏我慢,在虔诚中增长信心。

正确礼仪与动作

拜见佛菩萨时,仪容与动作需庄重得体,体现对三宝的尊重。仪容方面,衣着应整洁朴素,避免暴露、华丽;进入殿堂前需脱帽,不佩戴饰品,以示清净。动作方面,可分为“问讯”与“顶礼”两种基本礼仪:问讯时,双脚并拢,双手合十(掌心微空,拇指轻贴掌心),置于胸前,躬身约15度,表达问候;顶礼则更为隆重,分“礼拜三拜”与“长头”(藏传佛教常见),汉传佛教以三拜为主:双手合十举至眉间,观想佛菩萨圣像,然后掌心向下,慢慢分开,按于地面(先按掌心,次按手背,次按膝盖,次按脚背,全身伏地),额头触地,象征“身业清净”;起立时,双手依次收回,合十于胸,三拜分别代表“皈依佛、皈依法、皈依僧”,或“断恶、修善、度众生”。

不同场景的实践

在寺院中,需遵守“右绕”的规矩(围绕佛塔、殿宇顺时针行走),不踩门槛,不指点佛像,不喧哗嬉笑,拜佛顺序一般为:先拜殿中主佛,再拜两侧护法,最后拜出家师父(若师父在座),上香时,用左手持香(以表恭敬),点燃后双手举香,与眉齐平,默念“供养佛、供养法、供养僧”,然后插入香炉,香不过三支(象征戒、定、慧)。

在家中,可设置简易佛堂,供清水、鲜花、水果(不供荤腥),保持清净,每日早晚可礼佛三拜,诵经持咒,观想佛菩萨的慈悲与智慧,将修行融入生活,而非流于形式。

线上拜见(如通过直播、影像),虽无实体空间,但心诚则灵,可端正坐姿,合十观想,以恭敬心替代外在仪式,同样能获得法益。

常见误区与正念

需避免将拜佛沦为“功利工具”,如只求财富、健康而不修善心;或执着于“感应”,未见显效便心生疑悔,须知佛菩萨的加持是“因上努力,果上随缘”,拜佛的核心是“改心”——通过仪式反省自身是否贪嗔痴慢,是否践行慈悲喜舍,正如印光大师所言:“欲得佛法实益,须向恭敬中求,有一分恭敬,则消一分罪业,增一分福慧。”

拜见佛菩萨基本步骤与注意事项

| 步骤 | 动作要点 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 入殿准备 | 脱帽、整衣、轻声缓步,不踩门槛 | 保持安静,不谈论世俗杂事,手机静音 |

| 礼佛前 | 面向佛像,合十问讯,默念“一心顶礼XX佛”(如释迦牟尼佛、阿弥陀佛) | 观想佛菩萨相好庄严,心生欢喜与敬畏 |

| 上香 | 左手持香,点燃后双手举香齐眉,默念供养,插入香炉(香不过三) | 香炉外不插香,不使用化学香,以天然香为宜 |

| 顶礼 | 双手按地(掌心→手背→膝盖→脚背),全身伏地,额头触地,稍作停留后起立 | 动作缓慢柔和,心无旁骛,观想“烦恼皆灭,智慧生起” |

| 诵经持咒 | 可诵《心经》《大悲咒》或佛号,声音适中,专注一字一句 | 不追求数量,重在理解经义,转化为日常行为 |

| 回向 | 双手合十,默念“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦……” | 将功德回向给一切众生,不执着于个人得失 |

相关问答FAQs

Q1:拜佛时总是心烦意乱,无法专注,怎么办?

A:心烦意乱是正常现象,无需自责,可通过“调身、调息、调心”逐步改善:调身——保持身体端正,不倚不靠;调息——呼吸深长缓慢,观想气息出入如潮汐;调心——若杂念纷飞,轻轻拉回注意力,专注于佛号或经文,或观想佛菩萨的光明遍照身心,久而久之,专注力自然提升。

Q2:拜佛时是否需要“许愿”?如果愿望没实现,是否说明佛菩萨不灵?

A:拜佛时可“发愿”而非“许愿”,发愿是基于对佛法的理解,立下“断恶修善、利益众生”的坚定决心(如“愿从今日起,不杀生、不妄语,常行慈悲”),这是一种自我承诺;许愿则是向外索取,带有功利心,愿望是否实现,取决于自身福报与努力:若发愿行善,即使结果未如预期,过程已积累福报;若执着于个人愿望,忽略心行,则难感应道交,佛菩萨的“灵”,在于启发我们内心的力量,而非满足无明欲望。