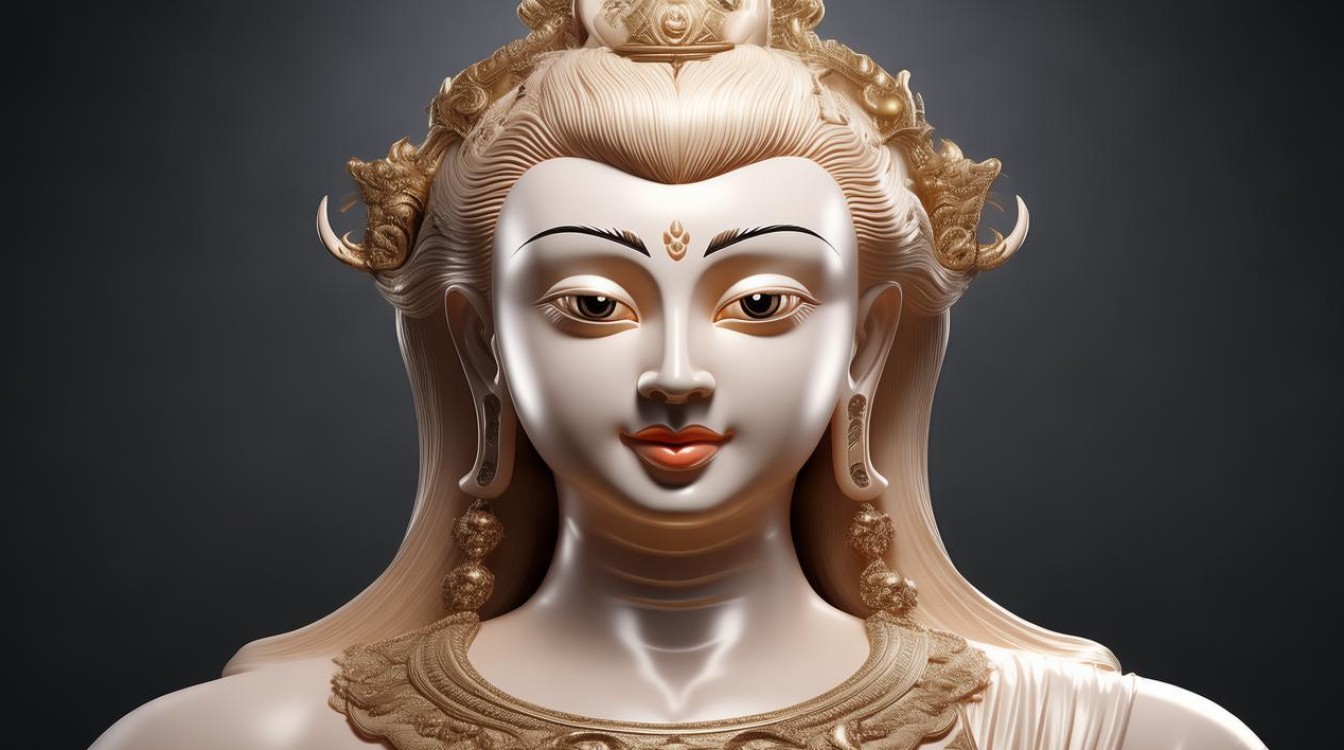

菩萨神像的神态,是佛教艺术中最为动人的表达之一,它不仅是工匠技艺的凝结,更是宗教情怀与哲学思想的具象化呈现,从古至今,无论是石窟造像、寺庙供奉还是金铜铸像,菩萨的神态始终以“慈悲为怀,庄严具足”为核心,通过眼神、嘴角、姿态等细节传递着对众生的悲悯、对智慧的追求以及对佛法的坚守,这些神态并非简单的艺术创作,而是将佛教“无缘大慈,同体大悲”的精神内核转化为可感知的视觉语言,让信众在凝视时能生起敬畏、安心与向善之心。

慈悲为怀:菩萨神态的核心底色

“慈能与乐,悲能拔苦”,这是佛教对慈悲的定义,也是菩萨神态最鲜明的特征,在众多菩萨造像中,无论是立于佛侧的胁侍菩萨,还是独立供奉的观音、文殊等,眼神中总带着一种“俯瞰众生”的悲悯——目光低垂而专注,仿佛穿透时空,看到众生的疾苦与迷茫,这种眼神并非居高临下的怜悯,而是“同体大悲”的共情,如同母亲注视孩子的温柔,又蕴含着超越世俗的智慧,敦煌莫高窟的唐代菩萨像,眼帘轻垂,眼角微弯,眼珠用天然青金石点缀,在烛光下仿佛流转着慈悲的光辉,让观者不由自主地感到被接纳与安抚。

嘴角的神态同样是慈悲的延伸,多数菩萨的嘴角呈微扬的“浅笑”,并非开怀大笑,而是含蓄内敛的“会心一笑”,这笑容中带着对众生觉醒的期盼,对烦恼消散的欣慰,也暗含着“佛法难闻”的珍惜,如山西华严寺的薄伽教藏殿菩萨像,嘴角微翘,唇线柔和,既不失威严,又充满亲和力,仿佛在说:“莫怕,我在此渡你。”这种“笑而不语”的神态,恰如菩萨“度化众生而不着度化相”的境界,不刻意、不强求,却能在无声中传递力量。

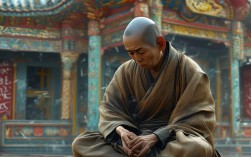

庄严与自在:神态中的辩证统一

菩萨的神态并非单一的“柔”,而是“悲智双运”的辩证统一——既有作为“觉悟者”的庄严,又有作为“度化者”的自若,庄严体现为“静定”,身姿挺拔而不僵硬,面容端肃而不冷漠,云冈石窟的早期菩萨像,受犍陀罗艺术影响,面部方正,眉骨高隆,眼神深邃,带着一种超越生死的沉静,这种“静”是菩萨历经累劫修行所证得的“定力”,也是对众生“烦恼即菩提”的启示。

自在则表现为“灵动”,在庄严中不失活泼,在沉静中蕴含生机,宋代以后,菩萨造像逐渐世俗化,神态更显亲切自在,如杭州灵隐寺的宋代木雕观音像,头微侧,身姿略作扭转,眼神中带着一丝俏皮与温柔,仿佛一位邻家姐姐,既理解众生的困顿,又给予温暖的鼓励,这种“动”并非轻浮,而是“佛法在世间,不离世间觉”的体现——菩萨并非远离尘世的“神”,而是入尘度生的“觉者”,其神态自然带着人间烟火的温度。

不同菩萨的神态特质:愿力的个性化表达

佛教中不同菩萨代表不同的愿力,其神态也因此呈现出鲜明的个性化差异,如同“千面观音”,每一面都是慈悲的不同面向。

观音菩萨的“大悲”神态最为典型,无论是“杨柳观音”“送子观音”还是“千手千眼观音”,核心都是“寻声救苦”的急切与慈悲,如千手千眼观音,每一只手中都有一只眼睛,眼神各异或悲悯、或威严、或安详,但共同指向“遍观世间苦难”的愿力,其面容多为“圆脸丰颐”,眉间白毫凸显,传递着“千处祈求千处应”的感应。

弥勒菩萨的“大欢喜”神态则充满感染力,作为“未来佛”,弥勒以“大肚能容,笑口常开”的形象深入人心,其神态是“包容”与“乐观”的象征——大腹便便体现“容天下难容之事”,开口大笑展现“笑天下可笑之人”,这种笑容并非单纯的快乐,而是“慈氏”(弥勒意译)的“慈心”,寓意着对众生离苦得乐的期盼,以及对未来佛国的向往。

文殊菩萨的“大智”神态则突出“锐利”与“清明”,作为“智慧第一”的菩萨,文殊多呈童子相或菩萨相,手持慧剑,骑青狮,眼神清澈而锐利,仿佛能斩断众生的无明烦恼,其面容或清秀俊朗,或沉静内敛,嘴角微抿中带着“般若空智”的通达,传递着“烦恼即菩提”的智慧启迪。

普贤菩萨的“大行”神态则强调“坚定”与“承担”,作为“行愿”的象征,普贤多骑六牙白象,面容庄重,眼神坚定,身姿挺拔,体现“难行能行,难忍能忍”的修行精神,其神态中带着“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的担当,如同坚实的山岳,为众生提供依靠。

地藏菩萨的“大愿”神态则充满“悲壮”与“坚毅”,作为“地狱不空,誓不成佛”的菩萨,地藏面容多呈“老者相”,或肃穆或慈悲,眼神中带着“众生度尽,方证菩提”的决绝,其嘴角紧抿,下颌微抬,既有对众生的深切悲悯,又有对誓愿的坚守,传递着“我不入地狱,谁入地狱”的勇猛精神。

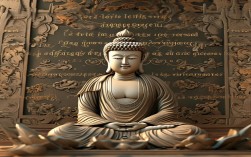

神态的艺术密码:从细节见真章

菩萨神态的塑造,离不开工匠对“细节”的极致追求,在雕塑与绘画中,眉间白毫、耳垂肩齐、手印(如与愿印、定印、无畏印)等不仅是身份标识,更是神态的延伸,以“手印”为例,观音菩萨的“与愿印”(右手下垂,掌向外)传递“给予众生所求”的慈悲;文殊菩萨的“智印”(左手持经卷)象征“般若智慧”的证得;地藏菩萨的“定印”(左手结禅定印)体现“安住不动”的愿力,这些手印与眼神、姿态相互呼应,共同构建起菩萨完整的“精神场域”。

不同材质也影响神态的呈现,石像因材质坚硬,神态多偏向庄严沉静(如云冈石窟);木雕因可塑性强,神态更显细腻生动(如宋代观音像);铜像因铸造工艺,可兼顾威严与精致(如明代鎏金铜佛),材质的差异,让菩萨神态在统一中呈现出多样的艺术风貌。

神态的文化意蕴:跨越时空的精神共鸣

菩萨神态不仅是宗教符号,更是文化融合的见证,从犍陀罗艺术中的希腊式鼻梁、波浪卷发,到中国化的“秀骨清像”“丰腴华贵”,再到藏传佛教的“忿怒相”(如马头观音的忿怒相,实为“慈悲化现”),菩萨神态在不同时代、不同地域的演变,折射出佛教艺术的本土化进程,唐代菩萨像受“以胖为美”的社会风气影响,面容丰腴,体态婀娜,神态中带着盛唐的雍容与自信;宋代则转向内敛清秀,体现文人审美对佛教艺术的影响。

更重要的是,菩萨神态超越了宗教与文化的边界,成为人类共通的精神寄托,在焦虑的现代社会,菩萨那“低眉垂目”的悲悯、“浅笑安然”的从容,能给人们带来心灵的慰藉——它提醒我们:在苦难中保持慈悲,在喧嚣中坚守本心,这正是菩萨神态穿越千年依然动人的根本原因。

不同菩萨神态特点简表

| 菩萨名称 | 核心神态 | 经典姿态 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 观音菩萨 | 悲悯温柔 | 千手千眼、手持杨柳净瓶 | 寻声救苦、大悲愿力 |

| 弥勒菩萨 | 欢喜包容 | 大肚、开口大笑、手持布袋 | 慈氏欢喜、未来佛国 |

| 文殊菩萨 | 清明锐利 | 手持慧剑、骑青狮、童子相 | 大般若智、断除无明 |

| 普贤菩萨 | 庄重坚定 | 骑六牙白象、手持如意 | 菩萨行愿、难行能行 |

| 地藏菩萨 | 悲坚勇毅 | 老者相、手持锡杖、结定印 | 地狱不空誓不成佛、大愿担当 |

FAQs

问:菩萨神像为何多为低眉垂目的神态,而非直视众生?

答:菩萨低眉垂目的神态,是“慈悲”与“谦逊”的体现,从佛教教义看,“低眉”象征放下“我执”,以谦卑之心观照众生;“垂目”则代表专注内修,同时避免以直视目光给众生带来压迫感,传递“平等视之”的慈悲,低眉垂目也暗合“静定”的修行境界——菩萨虽能洞悉世间,却不被外境所扰,以沉静之心护持众生。

问:不同菩萨的神态差异(如观音的慈悲、文殊的锐利)反映了佛教怎样的思想?

答:不同菩萨的神态差异,本质是佛教“悲智双运”“万法归一”思想的个性化表达,佛教认为,菩萨需兼具“悲”(拔苦)与“智”(解惑)两大德行,不同菩萨根据自身愿力侧重不同方面:观音重“悲”,故神态温柔;文殊重“智”,故神态锐利;弥勒重“喜”,故神态欢喜;普贤重“行”,故神态坚定;地藏重“愿”,故神态悲勇,这种差异并非对立,而是“一即一切,一切即一”的体现——所有菩萨的神态最终都指向“度化众生、成就佛道”的终极目标,展现了佛教“方便多门,归元无二”的圆融智慧。