佛教文化中对生命本质的洞察常伴随着对“苦”的体认,其词汇体系中蕴含着独特的伤感基调——这种伤感并非单纯的消极情绪,而是对众生在无常世界中漂泊、执着、离散的深刻悲悯,这些词汇承载着佛教对生命真相的揭示,既是对现实困境的如实观照,也是指向解脱的智慧起点,以下从“苦的本质”“无常的变迁”“轮回的困顿”“空性的观照”四个维度,梳理佛教中具有伤感色彩的词汇及其内涵。

苦”的词汇:直面生命的本质困境

佛教以“苦”为人生底色,这种“苦”并非仅指肉体痛苦,更是对生命中无法避免的缺憾与不安的概括,最具代表性的“八苦”系统性地揭示了众生处境:

- 爱别离苦:指与所爱之人、事物分离的痛苦,如亲人离世、挚友远行、美好消逝,这种痛苦源于对“恒常”的执着,却在无常中注定破碎。

- 求不得苦:指欲望与现实的落差,无论是物质追求、情感渴望还是精神理想,当努力落空时,产生的无力与焦虑,恰如“如渴饮盐,愈饮愈渴”。

- 五蕴炽盛苦:“五蕴”(色、受、想、行、识)构成身心,当五蕴被欲望之火燃烧,便陷入持续的煎熬,如身处热灶,身心不得安宁。

失坏苦(拥有的美好逐渐消逝)、怨憎会苦(厌恶的人不得不相见)等,共同编织出生命中难以逃脱的苦网,这种伤感是对“人生实苦”的诚实直面。

无常”的词汇:在迁流中体味短暂与易逝

佛教认为“诸行无常”,一切事物皆在刹那生灭,这种永恒的变迁感催生出对“短暂”的伤感:

- 无常:梵语“anitya”,意为“非恒常”,既指生命的有限(如“譬如朝露”),也指万物的流变(如“逝者如斯夫”),面对无常,执着便成为痛苦的根源。

- 刹那:极短的时间单位,一弹指有六十刹那,一刹那有九百生灭,生命的每一刻都在消逝,这种“生住异灭”的急促,让人感慨存在的虚幻。

- 迁流:形容时光如水流般不可逆转,众生在迁流中老去、衰败,如“白发无情侵老境”,对“逝去”的无力感,是无常带来的深层伤感。

轮回”的词汇:在生死循环中迷失方向

佛教认为众生在“六道”(天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱)中不断轮回,每一道皆有苦楚,这种“生死疲劳”的循环充满迷茫与困顿:

- 六道:不同生命形态的痛苦各异,如饿鬼道的“饥渴难耐”,畜生道的“愚痴被役”,人道虽苦尚有解脱可能,却仍被“生老病死”束缚,轮回的本质是“无明”导致的迷失。

- 业障:指前世或今生行为(身、口、意)积累的负面力量,如债务般阻碍解脱,让人在轮回中不断重复痛苦,这种“自作自受”的困顿,是对“自由”的伤感叩问。

- 迷途:众生在轮回中如盲人失导,不知生死根本,不知解脱之道,对“何去何从”的迷茫,是轮回中最深沉的伤感。

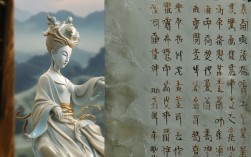

空性”的词汇:在“无我”中观照存在的虚幻

佛教“空性”并非“虚无”,而是指万物“无自性”(即没有独立永恒的实体),这种观照常伴随对“执着”的放下,却也暗含对“存在意义”的伤感:

- 空:梵语“śūnyata”,意为“缘起性空”,万物皆因缘和合而生,无固定不变的本质,如“水中月、镜中花”,看似存在实则虚幻,这种“空”让人感慨“求不得”的本质。

- 幻化:世界如幻师所现的幻象,看似真实却无实体,众生在幻化中执着“我”与“我所”,如梦醒后对梦境的留恋与失落,是对“真实”的伤感质疑。

- 缘起:万物皆因缘而生,因缘而灭,如“此生故彼生,此灭故彼灭”,当因缘离散,曾经的联结便如泡沫消散,对“缘起性灭”的无奈,是空性视角下的伤感底色。

佛教伤感词汇的情感内核:从悲悯到觉悟

佛教中的伤感词汇,本质是对众生“苦”的共情与慈悲,这种伤感不是沉溺于痛苦,而是通过直面苦、体味无常、观照空性,引导众生放下执着,追求“涅槃”的解脱,正如《心经》所言“照见五蕴皆空,度一切苦厄”,伤感背后是对“离苦得乐”的深切期盼,是智慧与慈悲的交融。

相关问答FAQs

Q1:佛教中的“伤感词汇”是否等同于消极悲观?

A:并非如此,佛教承认人生的“苦”与“无常”,但这种伤感并非消极避世,而是对生命真相的如实观照,其目的是通过“知苦”生起“出离心”,进而通过修行断除烦恼、解脱轮回,正如佛陀在《法华经》中所说,“以因缘故,诸世间法,悉皆无常”,伤感背后是对“永恒真理”的追求,是积极指向觉悟的智慧。

Q2:普通人如何理解佛教伤感词汇中的“伤感”,而不陷入悲观?

A:普通人可将这些词汇视为“生活的提醒”。“无常”提醒我们珍惜当下,“爱别离苦”提醒我们珍惜缘分,“求不得苦”提醒我们放下执着,这种伤感不是要否定生命的美好,而是让我们在顺境中保持清醒,在逆境中保持坚韧,正如禅宗所言“日日是好日”,接纳无常,方能于变化中体味生命的真实与美好,最终达到“悲智双运”的境界。