马尔康,这座镶嵌在川西高原上的嘉绒藏区心脏,群山如巨龙盘踞,梭磨河如碧绿丝带蜿蜒其间,在海拔2000多米的山峦之巅,一座座寺庙静默矗立,红墙金顶与蓝天白云相映,经幡猎猎,梵音袅袅,不仅是嘉绒文化的精神图腾,更是藏传佛教千年传承的活化石,这些寺庙依山而建,与自然共生,每一座都承载着独特的宗教记忆、历史脉络与人文密码,等待着人们走进其中,触摸那份跨越时空的宁静与厚重。

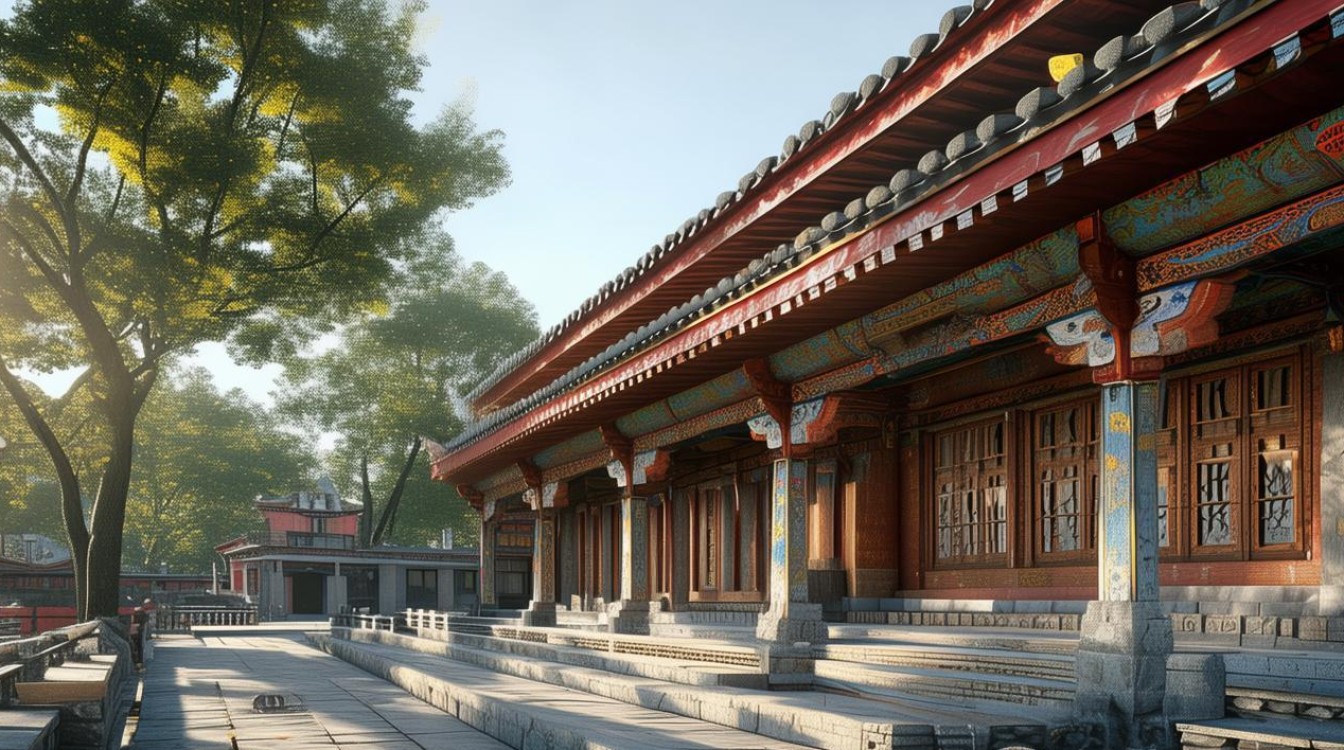

马尔康山上的寺庙,多分布于松岗镇、白湾乡、梭磨乡等周边山峦,海拔从2200米至3600米不等,选址讲究“背靠靠山、面临明堂”,既符合藏传佛教“风水”理念,又兼顾了防御与生活需求,这里地处嘉绒藏腹心,是雍仲苯教与藏传佛教格鲁派、宁玛派等多元教派交融之地,寺庙建筑风格也因此呈现出“多元一体”的特质——既有苯教早期的“自然崇拜”痕迹,也有藏传佛教传入后的“坛城”象征,更有嘉绒本土建筑“碉楼基因”的融入,松岗镇的大藏寺与直波寺隔河相望,一座雄踞山巅,一座隐于林间,却共同以“石木混筑、碉楼为体”的形制,诠释着嘉绒寺庙“神圣与世俗”“宗教与军事”的双重属性。

从历史沿革看,马尔康山上的寺庙大多始建于公元7世纪至15世纪,正值藏传佛教在康巴、嘉绒地区传播与本土化的关键时期,以被誉为“苯教祖庭”的大藏寺为例,其历史可追溯至公元1270年,由苯教大师喜饶坚赞创建,最初为苯教修行圣地,后因元朝王室扶持,逐渐发展为集宗教、教育、艺术于一体的综合性寺庙,历史上,大藏寺历经五次大规模修缮,尤以清乾隆年间“金顶敕建”为盛,现存建筑多为清代遗存,见证了中央政权对嘉绒地区的有效管辖,而直波寺则始建于18世纪,与松岗直波古碉群(现存两座藏区最高的八角碉楼)相伴而生,曾是嘉绒土司“政教合一”制度的权力中心,其建筑布局严格遵循“坛城曼陀罗”宇宙观,中轴线上的“措钦大殿”“护法殿”“活佛府邸”依次排列,象征“佛、法、僧”三宝合一,两侧僧舍、转经廊环绕,形成“神圣空间”与“生活空间”的有机统一。

建筑艺术上,马尔康山上寺庙堪称“嘉绒建筑的百科全书”,其最显著的特征是“碉楼式结构”——墙体以当地片石垒砌,厚度达1.2至1.5米,向上逐渐内收,形成稳固的梯形剖面,既适应高原多风雪的气候,又能抵御历史上部落冲突的侵扰;屋顶则采用“歇山顶”与“攒尖顶”结合的形式,覆盖镏铜瓦或灰色陶瓦,屋檐四角饰以“摩羯鱼”或“宝瓶”雕饰,阳光下金光闪烁,与远山雪峰相映成趣,寺庙内部装饰同样极尽奢华:殿内梁柱雕刻“八吉祥”“七珍宝”图案,彩绘以“藏青、石绿、朱砂”为主色调,线条流畅,色彩艳丽;壁画题材涵盖苯教“创世神话”、藏传佛教“佛本生故事”及嘉绒“民俗生活”,其中大藏寺“千佛壁画”绘制于19世纪,采用天然矿物颜料,历经百年仍色泽如新,被誉为“嘉绒敦煌”,寺庙还大量运用唐卡、酥油花、鎏金铜像等宗教艺术品,如直波寺供奉的“时轮金刚坛城”,由纯铜打造,高3米,工艺精湛,是藏传佛教密宗艺术的珍品。

宗教活动与民俗节庆是马尔康山上寺庙的灵魂所在,每年藏历四月“萨嘎达瓦” month,各大寺庙会举行“苯教大法会”,僧人们身着赭红色僧袍,头戴“莲花帽”,诵经、吹法螺、跳金刚舞,信众则从四面八方赶来,转经、煨桑、布施,场面庄严而热烈,而在藏历新年初三至初五,直波寺会举办“晒佛节”,将一幅长50米、宽30米的巨幅唐卡从寺顶缓缓展开,唐卡描绘着“弥勒佛未来世界”的景象,阳光下金光普照,信徒们匍匐在地,祈求平安,这些活动不仅是宗教仪式,更是嘉绒人文化认同的集中体现——经幡上的“六字真言”随风飘扬,既是向神明的祈祷,也是对自然的敬畏;酥油灯的长明不熄,既照亮了佛殿,也温暖了嘉绒人的精神家园。

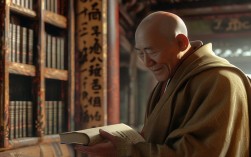

在当代社会,马尔康山上的寺庙不仅是宗教场所,更是文化传承与生态保护的载体,大藏寺内设有“嘉绒文化研究室”,僧人们与学者合作,整理、翻译苯教古籍《十万龙经》,抢救濒危的嘉绒方言;直波寺则通过“寺庙生态保护项目”,组织僧侣和信众种植高山柏、沙棘,修复因过度放牧退化的草甸,践行“众生平等”的生态伦理,2006年,松岗直波古碉群及寺庙建筑群被列为第六批全国重点文物保护单位,政府投入专项资金对大藏寺、直波寺进行修缮,既保留了“修旧如旧”的原则,又引入了现代科技手段(如防雷、防潮技术),让这些古老建筑在新时代焕发新生。

马尔康山上主要寺庙基本信息表

| 寺庙名称 | 地理位置 | 海拔(米) | 建寺时间 | 主要教派 | 核心特色 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大藏寺 | 马尔康市松岗镇 | 2800 | 公元1270年 | 雍仲苯教 | 苯教祖庭,千佛壁画,金顶建筑 |

| 直波寺 | 马尔康市松岗镇 | 2600 | 公元18世纪 | 藏传佛教格鲁派 | 寺碉合一,时轮金刚坛城,晒佛节 |

| 昌列寺 | 马尔康市白湾乡 | 3200 | 公元1980年 | 藏传佛教宁玛派 | 高山隐修地,闭关中心,自然景观 |

走进马尔康山上的寺庙,仍能感受到那份穿越时空的虔诚与宁静,僧人们清晨的诵经声回荡在山谷,信众手中的转经轮缓缓转动,孩子们在寺庙广场嬉戏,老人坐在经幡下讲述古老的传说……这里没有尘世的喧嚣,只有信仰的力量与自然的呼吸,正如嘉绒民谣所唱:“山有多高,庙就有多高;心有多诚,佛就有多灵。”马尔康山上的寺庙,不仅是嘉绒人的精神家园,更是高原文化向世界展示的一张璀璨名片。

相关问答FAQs

问题1:马尔康山上寺庙的建筑风格为何多采用碉楼式设计?

解答:马尔康山上寺庙的碉楼式设计是地理环境、历史功能与宗教文化共同作用的结果,从地理看,嘉绒地区山高谷深,冬季多风雪,石砌碉楼墙体厚实、内收的形态能有效抵御寒风和雪压;从历史看,历史上部落间冲突频繁,碉楼兼具防御功能,寺庙作为宗教与权力中心,需兼顾安全;从文化看,碉楼是嘉绒传统建筑的标志性符号,其“高耸向上”的形态象征“接近神灵”,与藏传佛教“追求解脱”的理念契合,碉楼式结构还能最大化利用山地空间,使寺庙依山势层层递进,形成错落有致的建筑群。

问题2:参观马尔康山上寺庙时,游客需要注意哪些礼仪和禁忌?

解答:参观马尔康寺庙时,需尊重当地宗教习俗与禁忌:①进入寺庙需脱帽,穿着得体,避免穿短裤、短裙等暴露服装;②顺时针方向行走(包括转经筒、绕佛塔),这是藏传佛教的“右旋”礼仪;③未经允许,不可随意触碰佛像、唐卡、法器,殿内拍照禁止使用闪光灯;④遇到僧人应合十问好,递物品时需用双手或右手,忌用单手递接;⑤在煨桑炉前可添加松枝、柏香,但需注意用火安全,不可随意丢弃杂物;⑥拍摄信众或僧人前,应先征得对方同意,避免打扰修行,这些细节既是对宗教文化的尊重,也是与当地和谐共处的基本礼仪。