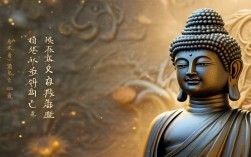

菩萨结印是佛教文化中极具象征意义的肢体语言,属于佛教“身、口、意”三密修行中的“身密”,通过特定的手指姿势与手势,传达菩萨的愿力、智慧与慈悲,既是修行者观修的法门,也是佛教艺术中识别菩萨身份的重要标识,其起源可追溯至古印度佛教艺术,随着佛教东传与中国本土文化融合,逐渐形成兼具宗教内涵与审美价值的符号体系。

从象征意义来看,菩萨结印并非简单的手势,而是菩萨修行境界与教化众生的外在显现,佛教认为,菩萨在因地修行时,通过无量劫的积功累德,将自身的慈悲与智慧凝练为不同的“印契”,结印时既能与诸佛菩萨的愿力相应,也能引导众生通过观想体悟佛法真谛,结印时手指的屈伸、手掌的开合,均暗合宇宙运行的规律与众生根性的差异,如“法轮常转”的旋转意趣、“满足愿求”的施予姿态,均是对菩萨“上求佛道,下化众生”本愿的具象化表达。

常见的菩萨结印类型丰富多样,每种手印都有其特定的对应菩萨、姿势描述与象征意义,以下为几种主要结印的对比:

| 结印名称 | 对应菩萨/佛 | 姿势描述 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 说法印 | 释迦牟尼佛 | 拇指与食指(或中指)相触,余三指自然上扬,置于胸前或膝上 | 象征佛说法度生,法轮常转,开示众生觉悟之路 |

| 与愿印 | 阿弥陀佛、观音菩萨 | 右臂自然下垂,手掌向外展开,五指舒微,掌心或有宝瓶、莲花等物 | 满足众生善愿,给予精神与物质上的护持,体现大悲摄受 |

| 禅定印 | 释迦牟尼佛、药师佛 | 双手叠放于膝上,掌心向上,左手在下右手在上,拇指指尖相触 | 象征禅定入静,降伏妄念,开发本具智慧,成就定慧等持 |

| 无畏印 | 观音菩萨、弥勒菩萨 | 右臂上举,手掌向外五指自然舒展,掌心向前,常与与愿印左右对称 | 消除众生恐惧,给予精神勇气,象征菩萨的威德与护佑 |

| 降魔印 | 阿弥陀佛、不动佛 | 右手下垂,掌心向内,五指触地或指尖朝地,象征降伏烦恼魔障 | 表示菩萨以定力降伏内外魔障,坚定修行道心 |

| 合十印 | 普贤菩萨、地藏菩萨 | 双掌相合,指尖朝上,置于胸前,表恭敬与合一 | 象征“口业清净”,虔诚皈依,亦表“万法归一”的佛理 |

在修行实践中,菩萨结印是密宗“三密加持”的重要环节,修行者通过特定的手印(身密),配合真言咒语(口密)与观想佛菩萨形象(意密),达到“即身成佛”的修行目标,修持观音法时,结“与愿印”并持诵“嗡嘛呢呗美吽”,可感念观音菩萨的慈悲愿力,增长自身的慈悲心;修持药师佛法时,结“禅定印”观想药师琉璃光如来,则能祈求身心健康、远离疾苦,结印不仅是外在动作,更是内在心境的显现——通过手势的专注,收摄散乱心,与菩萨的清净愿力相应。

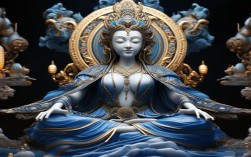

在佛教艺术中,菩萨结印是塑造形象的核心语言,无论是敦煌莫高窟的壁画、云冈石窟的雕塑,还是汉传佛教的造像,不同菩萨的手印均与其身份、愿力紧密关联:观音菩萨多结“与愿印”或“合十印”,体现其“千手千眼”的悲悯;文殊菩萨常结“智拳印”(左手握拳,右手覆于左拳上,置于胸前),象征智慧如剑,断除无明;地藏菩萨则多结“禅定印”,表现其“地狱不空,誓不成佛”的誓愿,艺术家通过精准的手势刻画,将抽象的佛法理念转化为可视的审美形象,使观者在艺术欣赏中潜移默化地体悟菩萨精神。

相关问答FAQs:

Q1:普通人是否可以模仿菩萨结印进行修行?

A:普通人可在了解结印内涵的基础上,作为辅助修行的手段,但需注意结印需配合正知正见,避免形式化,若进行深度修行,建议在具备资质的导师指导下进行,以免因方法不当导致身心失衡,核心是通过结印收心专注,而非执着于手势本身。

Q2:不同菩萨的结印为何存在差异?这种差异有何意义?

A:不同菩萨的结印差异源于其各自的“本愿”与“教化对象”,观音菩萨以大悲为本,结“与愿印”体现对众生的普遍护持;文殊菩萨以智慧为根本,结“智拳印”象征以智慧断烦恼;地藏菩萨侧重救度恶道众生,结“禅定印”表其誓愿的坚定,这种差异使菩萨的愿力通过具体手势得以直观传达,帮助众生根据自身根性选择相应的观修对象,更有效地契入佛法。