菩萨道歌曲是佛教文化中以“菩萨道”精神为核心主题的音乐作品,其内涵源于大乘佛教“上求佛道,下化众生”的修行理念,通过旋律与歌词传递慈悲、智慧、利他与觉悟的力量,这类歌曲不仅为佛教徒提供修行辅助,也成为连接世俗与精神世界的桥梁,让更多人通过音乐感受菩萨道“自利利他、自觉觉他”的深意。

从核心精神看,菩萨道歌曲始终围绕“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)与“四无量心”(慈、悲、喜、舍)展开,歌词常以“无缘大慈,同体大悲”为基调,倡导在日常生活中践行利他之行,如《观音菩萨偈》中“观音菩萨妙难酬,清净庄严累劫修”的赞颂,既表达对菩萨的敬仰,也暗喻修行者需以菩萨为榜样,历经“累劫”修持慈悲与智慧,音乐风格则融合传统梵呗与现代元素,既有古琴、木鱼等乐器的空灵禅意,也有流行、民谣的通俗表达,使古老教义以更贴近时代的方式传播。

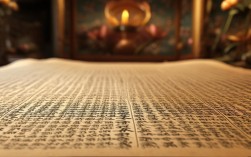

菩萨道歌曲的历史渊源可追溯至佛教传入中国后的“梵呗”传统,早期以《戒定真香》《炉香赞》等偈颂为主,用于法会仪式,旋律庄重肃穆,歌词直接取自经典,随着时代发展,尤其是近现代,佛教音乐逐渐突破仪轨限制,开始创作更具普世性的弘法歌曲,如台湾佛光山星云大师倡导“人间佛教”,推动菩萨道歌曲走向大众,《人间有爱》《心花开》等作品将“佛法在世间,不离世间觉”的理念融入生活化歌词,搭配轻快的旋律,让“菩萨道”不再是抽象概念,而是具体的生活态度——在帮助他人中修行,在责任担当中觉悟。

当代菩萨道歌曲的代表作品多元丰富,以下列举部分具有代表性的作品:

| 歌曲名称 | 创作者/演唱者 | 核心主题 | 音乐特点 |

|---|---|---|---|

| 《大悲咒》 | 传承自唐代梵呗 | 观音菩萨的慈悲愿力 | 梵文原音,旋律悠远,重复性强,助修禅定 |

| 《菩萨蛮·枕上》 | 李健 | 以现代诗词诠释菩萨道的“忍辱”与“智慧” | 民谣风格,钢琴伴奏,歌词含蓄隽永 |

| 《发菩提心》 | 黄慧音 | 唤醒众生内在的菩提心与利他愿 | 佛乐流行化,节奏明快,适合大众传唱 |

| 《清净法身佛》 | 齐豫 | 赞颂佛性本具,契合“般若”智慧 | 空灵女声,融入自然音效,营造宁静氛围 |

| 《人间有爱》 | 佛光山合唱团 | 宣扬“人间佛教”的利他精神 | 合唱形式,旋律温暖,歌词贴近生活 |

这些作品通过不同风格传递菩萨道精神:传统梵呗如《大悲咒》侧重仪式感与修持力,现代创作则更注重情感共鸣与生活化表达,例如李健的《菩萨蛮·枕上》,以“菩萨低眉”的意象呼应菩萨道的“忍辱”,将“烦恼即菩提”的哲理融入日常心境;黄慧音的《发菩提心》则用“愿我如灯,照破黑暗”的直白歌词,激发听众的利他愿心,搭配流行编曲,让弘法更具传播力。

在当代社会,菩萨道歌曲的价值远不止于音乐本身,它既是心灵的“疗愈剂”,在快节奏生活中提供宁静与慰藉;也是文化的“传播者”,让佛教“慈悲济世”的理念跨越宗教界限,被更多人理解和认同,例如在疫情期间,《人间有爱》等歌曲被广泛传唱,其“守望相助,共度难关”的主题与菩萨道的“同体大悲”高度契合,成为凝聚社会情感的精神力量,许多修行者通过唱诵菩萨道歌曲净化心灵,在旋律中体会“无我”的境界,将“上求佛道”的愿心转化为“下化众生”的具体行动。

相关问答FAQs

Q1:菩萨道歌曲是否只适合佛教徒听?

A1:并非如此,菩萨道歌曲的核心是传递慈悲、智慧、利他等普世价值,这些理念与人类共通的情感追求(如善良、关爱、和平)高度契合,即使非佛教徒,也能通过音乐获得心灵慰藉,或从中汲取面对生活的力量,心花开》等作品,歌词鼓励“打开心扉,接纳世界”,这种积极态度适合所有需要心灵滋养的人。

Q2:如何通过菩萨道歌曲进行修行?

A2:唱诵或聆听菩萨道歌曲时,可结合“止观”法门:专注旋律,收摄散乱心(止);同时观想歌词内涵,如唱诵“慈心”时,观想众生离苦得乐,生起真实慈悲(观),日常可将歌曲作为早晚课的辅助,或在烦躁时静听,让音乐成为连接内心的媒介,逐渐将“菩萨道”的精神融入生活实践,如从帮助身边小事做起,践行“利他”之愿。