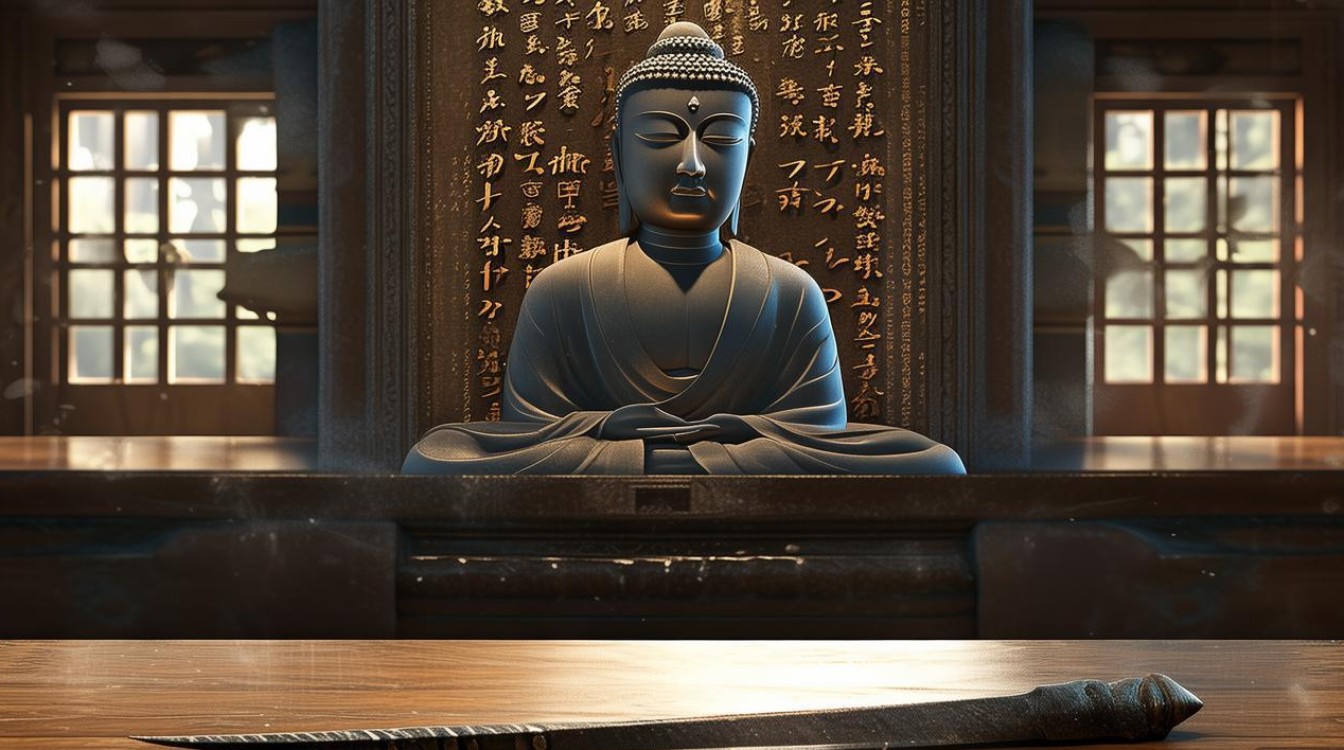

在佛教文化中,菩萨是慈悲与智慧的象征,代表着救度众生、断除烦恼的觉悟者,而“刀”这一意象,在传统语境中常与力量、决断、伤害或斩断相关联,当“刀”出现在“菩萨面前”时,这一行为便超越了单纯的物质摆放,承载了复杂的宗教心理、文化象征与个体修行诉求,从不同维度解读“菩萨面前放刀”,既能窥见信仰者的精神世界,也能折射出宗教文化与民俗实践的交融。

“菩萨面前放刀”的多元象征解读

“菩萨面前放刀”并非佛教经典中明确规定的仪轨,更多是民间信仰与修行实践中衍生的自发行为,其含义需结合具体情境与信仰动机来理解。

修行象征:断烦恼、除无明

在佛教教义中,“烦恼”是束缚众生的枷锁,贪、嗔、痴“三毒”尤甚,刀的“斩断”功能,恰被引申为对烦恼的断除,修行者将刀置于菩萨面前,可能象征一种“发心”:愿以菩萨的智慧之剑,斩断内心的贪嗔痴,破除无明执着,若有人因嗔恨心重易起争执,或因贪欲深而迷失本心,可能通过“放刀”的行为,提醒自己“放下屠刀,立地成佛”——这里的“屠刀”不仅是物理的刀,更是内心的恶念与执着,正如《楞严经》所言“狂心若歇,歇即菩提”,断烦恼的过程,正是向菩萨慈悲与智慧靠拢的修行。

民俗象征:镇邪祟、祈平安

在民间信仰中,菩萨被视为护佑众生的“守护神”,而刀(尤其是桃木剑、法刀等)具有“辟邪”的文化意象,部分信众在菩萨面前放刀,可能是为了借助“刀”的刚猛之力,驱除家中或自身的邪气、病气,祈求平安顺遂,这种做法融合了佛教的护法思想与民间道教“以刚制柔”的镇邪观念,例如认为家中常有怪异之事、或有人体弱多病,便可能在佛像前摆放刀具,寓意“菩萨威严,邪祟不侵”,需要注意的是,此类做法更多是民俗心理的表达,并非佛教正统教义,其有效性取决于信众的虔诚与对“正念”的坚守。

忏悔象征:断恶业、誓新愿

若“刀”与“杀生”或“伤害他人”的经历相关,放于菩萨面前则可能是一种忏悔行为,有人曾因狩猎、屠宰或暴力行为造下杀业,内心充满愧疚,便通过“放刀”象征“放下屠刀”,并当菩萨面前发愿不再造恶,改过自新,这种做法契合佛教“忏悔灭罪”的思想,《地藏经》强调“罪性本空,但由心造”,真正的忏悔不仅是外在行为,更是内心的觉醒与转变——放下伤害他人的“刀”,亦放下内心的嗔恨与暴力倾向,以慈悲心对待众生。

误解与误区:形式主义与迷信倾向

需警惕的是,“菩萨面前放刀”也可能陷入形式主义或迷信误区,部分信众误以为“放刀”能直接获得菩萨加持,或通过摆放刀具“威胁”菩萨满足自己的私欲(如求财、求复仇),这完全背离了菩萨“无缘大慈,同体大悲”的本怀,佛教强调“心净则国土净”,外在的仪式若无内心的虔诚与正念支撑,便失去了意义,甚至有人将刀具作为“贡品”攀比数量、材质,反而滋生贪念,与修行初衷背道而驰。

“菩萨面前放刀”的情境与注意事项

不同情境下,“菩萨面前放刀”的意义与规范性差异较大,需结合信仰本质理性看待。

不同情境下的象征意义对照表

| 情境类型 | 象征含义 | 相关教义/文化依据 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 修行断烦恼 | 以刀喻智慧,断贪嗔痴三毒 | 《金刚经》“法尚应舍,何况非法” | 需配合实修,如诵经、禅坐 |

| 民俗镇邪祟 | 借刀辟邪,祈求平安 | 民间“桃木剑驱邪”观念,佛教护法思想 | 避免过度依赖形式,应以正念为主 |

| 忏悔断恶业 | 放下伤害,发愿改过 | 《地藏经》“忏悔灭罪”,佛教因果观 | 重点是内心真诚,而非形式 |

| 私欲祈福/迷信 | 试图“交易”菩萨加持 | 背离菩萨慈悲本怀,属迷信行为 | 应引导信众理解“自作善,自得福” |

信仰的本质:超越形式,回归内心

无论“菩萨面前放刀”的具体含义如何,佛教的核心始终是“心”的修行,菩萨的慈悲与智慧,并非通过外在物品的摆放来“衡量”,而是体现在信众的一言一行中。《六祖坛经》言“菩提只向心觅,何劳向外求玄”,真正的“放刀”,是放下内心的嗔恨、贪婪与执着,以清净心、慈悲心对待世间万物,若仅执着于“放刀”的形式,却忽视内心的转化,便如“执筏渡河,达岸舍筏”——刀(筏)本是工具,抵达觉悟的彼岸后,便不必执着于工具本身。

对于民俗中的“放刀”行为,可尊重其文化心理,但需明确:菩萨的护佑源于众生自身的善念与善行,而非外在物品的“魔力”,正如印光大师所言:“佛法法门,以诚为本,有一分诚敬,则得一分利益;有十分诚敬,则得十分利益。”内心的虔诚与正念,才是与菩萨相应的关键。

相关问答FAQs

Q1:菩萨面前放刀是否违背佛教“不杀生”的教义?

A:这需结合动机判断,若“放刀”象征“断烦恼、除无明”,或忏悔过往杀业、发誓不再造恶,则不违背教义,反而契合“放下屠刀,立地成佛”的忏悔精神;若以刀为“贡品”祈求杀生、复仇等,则完全背离佛教慈悲护生的核心,属于迷信行为,应坚决避免,佛教强调“心念”的重要性,外在行为需以“不伤害众生”为根本准则。

Q2:有人认为在菩萨面前放刀能“镇住”小人或仇家,这种想法对吗?

A:这种想法存在误解,菩萨的慈悲是“无缘大慈”,不会因摆放刀具而“惩罚”他人,佛教讲“因果报应”,他人的行为自有其因果,众生应以慈悲心对待,而非嗔恨报复。“镇小人”的本质应是提升自己的德行与智慧,以正念化解矛盾,而非依赖外在物品“压制”他人,若因他人行为心生嗔恨,反而需反思自身是否执着于“对立”,这正是修行中需断除的烦恼。