佛教手印,又称“佛教手语”,是佛教修行、艺术表达与宗教仪式中通过特定手势传递教义、象征佛菩萨功德与修行境界的无声语言,它源于古印度佛教艺术,随佛教东传与中国本土文化融合,形成了一套兼具宗教象征与审美价值的体系,手印不仅是佛教造像、壁画、唐卡中的核心元素,更是修行者引导专注、连接智慧、传递慈悲的实践工具,其含义深植于佛教教义,通过手指的屈伸、组合与空间方位,构建起一套超越语言的“视觉教义”。

常见佛教手印及其含义

佛教手印种类繁多,不同手印对应不同佛菩萨、修行阶段与教义内涵,以下列举最具代表性的六种手印,通过表格形式清晰呈现其核心信息:

| 手印名称 | 梵文名称 | 姿势描述 | 象征意义 | 常见场景 |

|---|---|---|---|---|

| 法界定印 | Dhyāna Mudrā | 双手掌心向上,右手叠于左手上,拇指指尖轻触,置于脐下或腿上,呈禅定姿态。 | 象征禅定入三昧,心专注一境,远离散乱;代表佛在菩提树下证道时的禅定状态。 | 释迦牟尼佛、弥勒佛等坐像常见,体现“定慧等持”的修行理念。 |

| 触地印 | Bhumisparsha Mudrā | 右手掌心向下,五指自然伸展,指尖触地;左手结定印放于腿上。 | 象征降伏魔军、坚定道心;佛陀在成道前召唤大地为证,破除外道干扰。 | 释迦牟尼佛成道像,体现“破魔证真”的修行历程。 |

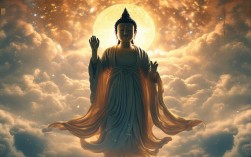

| 施无畏印 | Abhaya Mudrā | 右臂上举,掌心向前,五指向上伸直;左手自然下垂或结定印。 | 象征消除众生恐惧,给予无畏护持;代表佛菩萨的慈悲愿力,守护众生远离怖畏。 | 观音菩萨、药师佛等像常见,体现“慈航普渡”的悲心。 |

| 与愿印 | Varada Mudrā | 左臂自然下垂,掌心向前,五指稍向下倾斜;右手结定印或施无畏印。 | 象满足众生所求,给予如意宝;代表佛菩萨的愿力成就,回应众生善愿。 | 阿弥陀佛、地藏菩萨等像,体现“有求必应”的度世精神。 |

| 莲花印 | Padma Mudrā | 双手手掌相对,手指交叉呈莲花苞状,拇指相扣置于胸前;或双手分开如莲花绽放。 | 象征清净无染,从烦恼中解脱;莲花出淤泥而不染,代表佛菩萨的清净本性。 | 观音菩萨、文殊菩萨等像,结合“花开见佛性”的禅理。 |

| 转法轮印 | Dharmacakra Mudrā | 双手拇指与食指(或中指)轻触,形成圆环(象征法轮),其余手指自然伸展;左手掌心向内,右手掌心向外。 | 象征佛陀初转法轮,宣讲四谛、十二因缘;代表教法流转,度化众生无有穷尽。 | 释迦牟尼佛说法像,体现“正法住世”的传承意义。 |

佛教手印的修行与文化意义

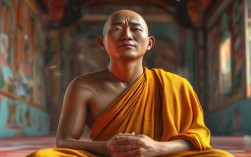

佛教手印不仅是艺术符号,更是修行实践的“身密”之一,佛教认为,身、口、意三业需清净统一,手印通过调整身体姿势,引导心念专注,达到“身口意相应”的修行状态,结法界定印时,双手的轻触与脐下的位置,有助于气息下沉,辅助进入禅定;施无畏印与与愿印的组合,则通过外展的手势,激发修行者的慈悲心,将内在的愿力外化为度化众生的行动。

在文化层面,佛教手印承载了佛教艺术的美学智慧,从印度犍陀罗造像到中国敦煌壁画,再到藏唐卡中的手印符号,不同地域的文化审美与宗教理念融合,形成了多样化的艺术表达,藏传佛教手印更强调动态与力量感,如“金刚降魔印”,五指张开如金刚杵,象征降伏烦恼;而汉传佛教手印多偏向静态与庄严,如禅定印的平和宁静,体现“中道”思想。

相关问答FAQs

Q1:佛教手印与普通手势(如比心、点赞)有何本质区别?

A:佛教手印与普通手势的核心区别在于目的性与文化内涵,普通手势是日常沟通的辅助工具,具有随意性与世俗性(如比心表达喜爱,点赞表示认同);而佛教手印是宗教仪式与修行实践的核心元素,具有严格的仪轨规定与象征意义——每个手印对应特定的佛菩萨功德、教义内涵或修行阶段,其形成源于佛教经典记载与历代祖师的传承,承载着超越世俗的精神追求,并非随意模仿的“动作表演”,施无畏印的“掌心前伸、五指上伸”并非简单的“停止”手势,而是象征佛菩萨以愿力消除众生恐惧的宗教符号。

Q2:普通人是否可以练习佛教手印?需要注意什么?

A:普通人可以在了解其文化内涵的前提下,适度练习佛教手印,但需避免宗教误解与娱乐化滥用,需明确手印的宗教属性,尊重其作为佛教修行工具的神圣性,不将其作为单纯的“摆拍道具”或“健身动作”,若出于修行目的练习,建议在专业导师指导下进行,尤其是藏传佛教手印常结合咒语、观想,需系统学习,避免因姿势错误或心念偏差导致身体不适(如气血紊乱),若仅为文化体验,可从基础手印(如法界定印、莲花印)入手,专注于姿势的准确性与内心的平静感受,而非追求“神通”或“宗教效果”,始终保持对多元文化的尊重与敬畏。