三归依是佛教徒的根本信仰,是踏入佛门、确立修行方向的庄严仪式,而“唱讚”则是仪式中不可或缺的环节,通过音乐与偈颂的结合,将归依三宝的至诚心与对三宝功德的崇敬心升华,寺庙中的三归依唱讚,不仅是一种宗教仪轨,更是传承教义、摄心修行、凝聚僧团的重要载体,其内容、形式与内涵均蕴含着深厚的佛教文化与智慧。

三归依的核心内涵与唱讚的缘起

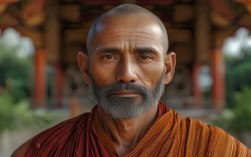

“三归依”即“归依佛、归依法、归依僧”,简称“三宝”。“佛”是觉悟者,指释迦牟尼佛及十方三世一切诸佛,代表着圆满的智慧与慈悲;“法”是佛陀所说的真理教义,包括经、律、三藏十二部典籍,是引导众生离苦得乐的指南;“僧”是依教修行、住持正法的僧团,代表着清净和合的修行榜样,归依并非简单的崇拜,而是以三宝为究竟依靠,学习佛的智慧、践行法的内容、效僧的行持,最终达到自利利他的修行目标。

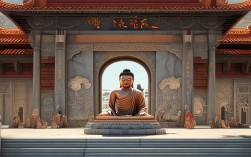

唱讚作为三归依仪式的重要组成部分,源于佛教“以音声作佛事”的传统,佛陀时代,就用偈颂、梵呗等形式教化众生,认为音乐能净化心灵、摄散乱心,帮助修行者专注当下,生起对三宝的恭敬与信心,寺庙中的三归依唱讚,通常在皈依仪式、早晚课诵、法会庆典等场合举行,通过特定的曲调、偈颂与仪轨,将抽象的信仰转化为可感知的宗教体验,让参与者在音声与观想中深化对三宝的认同。

三归依唱讚的内容与形式

三归依唱讚的内容围绕“赞佛、赞法、赞僧”展开,既有固定的偈颂文本,也因宗派、地域、场合的不同略有差异,但核心均指向对三宝功德的礼赞与归依之心。

(一)唱讚的核心内容

-

赞佛偈:主要礼赞佛的“三觉圆满”(自觉、觉他、觉行圆满)与“三身”(法身、报身、应身)功德,例如常见偈颂:“皈依佛,两足尊;皈依法,离欲尊;皈依僧,众中尊。”两足尊”指佛福慧两足圆满,“离欲尊”指法能断除众生烦恼欲望,“众中尊”指僧团在世间中最为殊胜,又如“佛光普照,法界藏身,十方三世一切佛,摩诃般若波罗蜜”,通过称念佛号与功德,引导观想佛的慈悲与智慧遍覆一切。

-

赞法偈:侧重彰显法的“真实不虚”与“离苦得乐”的效用,如“法宝十力十八不共,三藏十二部契经律论,能灭众生无明暗夜,能开众生智慧光明”,强调法是众生脱离轮回的根本依怙,部分唱讚还会结合“四圣谛”(苦、集、灭、道)、“缘起性空”等核心教义,让修行者在礼赞中理解法的甚深内涵。

-

赞僧偈:主要赞颂僧团的“和合众”与“清净行”,如“僧伽和合,六和敬(身和同住、口和无诤、意和同悦、戒和同修、见和同解、利和同均),具戒定慧,能续佛灯明,为世间福田”,强调僧团作为“住持三宝”的重要性,以及僧众修行对众生的摄持作用。

(二)唱讚的形式与仪轨

寺庙中的三归依唱讚,通常结合音乐、法器与仪轨,形成庄严有序的宗教实践,其形式主要包括:

-

曲调与法器:汉传佛教常用“赞呗”“焰口调”“钟板节奏”等曲调,旋律庄重肃穆,既有古朴的“禅门日诵”调,也有融合地方音乐的“梵呗”变体,法器以木鱼、引磬、铛子、钹、鼓为主,木鱼板眼控制节奏,引磬钹鼓烘托气氛,通过音声的轻重缓急引导修行者心的收放,皈依仪式中,唱“皈依偈”时以木鱼为板,齐声而诵;回向时则用铛钹配合,音调转为开阔,象征功德回向法界。

-

仪轨流程:完整的三归依唱讚通常包含“礼佛、忏悔、唱归依偈、发心、回向”等环节,先以“南无本师释迦牟尼佛”三称开启,礼敬三宝;接着唱“忏悔偈”(如“往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴……”),清净身心;随后主法者领唱,大众合诵“皈依佛、皈依法、皈依僧”,反复三次,象征“三心”(至诚心、深心、回向发愿心)坚固;之后唱“发心偈”(如“自性众生誓度尽,烦恼生死誓断除,法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成”),明确修行方向;最后以“回向偈”将功德回向众生,圆满仪式。

(三)不同场合的唱讚特点

三归依唱讚因场合不同,在内容与形式上各有侧重,可通过下表简要概括:

| 场合 | 常用曲调 | 参与方式 | |

|---|---|---|---|

| 日常早晚课 | 赞呗、钟板节奏 | 三归依核心偈、忏悔偈、普佛偈 | 僧众齐诵,居士随学 |

| 皈依仪式 | 焰口调、悲心调 | 三宝赞、发心偈、授皈依戒 | 新皈依者主诵,大众和合 |

| 法会庆典 | 欢喜调、吉祥调 | 赞佛偈、赞法偈、赞僧偈、回偈 | 齐唱,配以法器与梵呗 |

| 超度法事 | 悲心调、幽冥调 | 三宝接引偈、弥陀赞、往生咒 | 僧众诵持,信众祈愿 |

三归依唱讚的意义与作用

三归依唱讚绝非形式主义的音声表演,而是具有深刻修行意义的宗教实践,其作用可从“对内”与“对外”两个层面理解。

(一)对修行者:摄心、生信、培福

- 摄心散乱,专注一境:唱讚通过统一的节奏、和谐的音声,帮助修行者收摄攀缘心,从散乱归于专注,尤其在早晚课诵中,大众合声唱诵“皈依偈”,声声相续中,心随声转,逐渐达到“一心不乱”的状态,契合佛教“戒定慧”三学中“由戒生定,由定发慧”的修行次第。

- 激发信心,坚固道心:唱讚的内容多为三宝功德的赞颂,反复礼赞能强化修行者对三宝的信心,唱“佛光注照,本命元辰”时,观想佛光护持,能消除对生死的恐惧;唱“僧宝不思议,清净离尘垢”时,效法僧众持戒精神,能增上修行动力。

- 种植善根,培植福德:佛教认为,音声供养三宝是积累福德资粮的重要方式。《妙法莲华经》中“若人散乱心,入于塔庙中,一称南无佛,皆共成佛道”,唱讚作为“音声供养”,能让参与者在恭敬中种下善根,无论是僧众还是信众,皆能通过参与仪式获得福德。

(二)对僧团:传承教义,凝聚和合

- 教义传承的载体:唱讚的偈颂文本多源于经典(如《华严经》《法华经》),曲调则历经千年传承,是佛教教义“以音声为载体”的活态传承,汉传佛教的“赞呗”从印度梵呗演变而来,融合了汉语音韵特点,成为汉传佛教文化的重要标识。

- 僧团和合的纽带:唱讚要求大众步调一致、声调和谐,尤其在大型的法会或皈依仪式中,僧众与信众共同参与,通过音声的共鸣打破个体的隔阂,强化“四众和合”的僧团精神,正如《六和敬》所言“口和无诤”,唱讚中的和声正体现了僧团内部的和谐与共修。

(三)对社会:净化人心,传播慈悲

寺庙的三归依唱讚常向社会开放,信众与游客虽未皈依,但在庄严的音声中也能感受到三宝的慈悲与宁静,寺院的早晚课诵对外开放,晨钟暮鼓与唱讚声交织,能净化周边环境,让都市人在喧嚣中找到片刻安宁,潜移默化地传播佛教的“慈悲”“智慧”“和谐”理念,成为社会文化中的“清流”。

相关问答FAQs

问题1:普通人参与寺庙的三归依唱讚,是否需要具备佛教知识?是否需要皈依?

解答:普通人参与寺庙的三归依唱讚无需具备系统的佛教知识,也无需提前皈依,寺庙的仪式通常对信众和游客开放,参与的核心是“恭敬心”,即使不了解唱讚的含义,保持安静、随众合掌(或跟随简单动作)、用心聆听,也能感受到仪式的庄严与祥和,若想深入参与,可在仪式后向僧众请教,或通过阅读《三归依学记》等书籍了解内涵,需要注意的是,参与时应遵守寺庙礼仪(如不随意走动、不喧哗、不踩跨蒲团),以示对三宝的尊重。

问题2:三归依唱讚中的“皈依”与普通意义上的“信仰”有何本质区别?

解答:“皈依”与“信仰”虽相关,但有本质区别。“信仰”更多是内心的认同与信任,而“皈依”是一种“依止”与“承诺”——以三宝为究竟的依靠,承诺“生生世世追随三宝,断恶修善,自利利他”,佛教中的三归依是“入佛门”的标志,是修行的基础,需通过特定的仪式(如唱讚、授戒)完成,具有“身份认同”与“方向确立”的双重意义,而“信仰”可以是暂时的、多元的,不一定伴随具体的行动与承诺,简言之,“皈依”是“信仰”的深化与践行,是佛教徒修行生涯的起点。