在佛教体系中,释迦牟尼佛作为佛教的创始人,被尊为“本师释迦牟尼佛”,是佛教徒根本的恭敬对象,寺庙作为佛教信仰的载体,其供奉形态往往与宗派传承、教义阐释和文化背景密切相关。“寺庙只有释迦牟尼”的现象,并非偶然,而是蕴含着深刻的历史渊源、教义逻辑与修行指向,体现了对佛陀根本教法的坚守与回归。

释迦牟尼佛的根本地位与“唯一供奉”的历史渊源

释迦牟尼佛原名悉达多·乔达摩,古印度释迦部落的王子,通过苦修证悟“无上正等正觉”,成为佛陀(意为“觉悟者”),在佛教创立初期,即“原始佛教”时期,信仰的核心围绕释迦牟尼佛的生平、教法与僧团戒律展开,当时的“精舍”(如竹林精舍、祇园精舍)是僧团修行与信众礼佛的场所,内部通常以释迦牟尼像为中心,象征佛陀是教法的源头与修行的指引,这一时期,佛教尚未发展出复杂的菩萨信仰体系,信徒对佛的恭敬集中于释迦牟尼一人,认为他是“此界导师”,能直接引导众生解脱。

随着佛教发展至部派时期,上座部佛教(南传佛教的前身)尤其强调对释迦牟尼佛的根本信仰,上座部佛教严格遵循《巴利三藏》,认为佛陀虽已涅槃,但其教法(达摩)与戒律(毗奈耶)是永恒的皈依处,上座部寺庙的供奉往往以释迦牟尼佛为核心,不设其他菩萨像,甚至部分早期寺庙仅以菩提树、佛塔象征佛陀的觉悟与存在,体现“佛在法中,法由佛说”的理念,斯里兰卡、泰国等地的传统上座部寺庙,主殿通常只有一尊释迦牟尼坐像,象征佛陀住世的教化。

汉传佛教虽以大乘佛教为主流,但也存在部分寺庙仅供奉释迦牟尼佛的情况,这主要受两种影响:一是禅宗“不立文字,直指人心”的传统,禅宗强调“心即是佛”,认为修行应回归自性,外在佛像仅为“借假修真”的工具,部分禅宗祖庭(如早期的少林寺)以释迦牟尼为根本主尊,象征禅法源于佛陀的传承;二是净土宗“专念弥陀,求生净土”的修行方式虽以阿弥陀佛为核心,但部分净土小庙或茅蓬因规模限制,仅供奉释迦牟尼佛,作为本师象征,表达对佛陀教法的根本恭敬。

教义逻辑:“唯释迦牟尼”背后的佛法核心

“寺庙只有释迦牟尼”并非否定其他佛菩萨的存在,而是基于对佛教根本教义的阐释,强调“佛佛道同”与“依法不依人”的修行原则。

从“佛佛道同”的角度看,大乘佛教认为十方三世有无数佛陀,如阿弥陀佛、药师佛等,但所有佛陀皆因“觉悟”而成佛,其教法的本质——“缘起性空”“无我涅槃”——是统一的,释迦牟尼佛作为此贤劫的第四尊佛,其教法是众生解脱的直接指南,仅供奉释迦牟尼佛,本质上是皈依“觉悟本身”,而非局限于某一尊佛的“相”,正如《法华经》所言:“诸佛世尊,唯以一大事因缘故出现于世……欲令众生开佛知见,使得清净。”释迦牟尼佛的出现,是为了开示众生本具的佛性,这一使命与其他佛并无本质区别。

从“依法不依人”的教义出发,佛教认为“佛灭度后,以法为师”,佛陀的教法(达摩)才是众生永恒的皈依,寺庙中仅供奉释迦牟尼佛,实则是对“法”的强调:佛像作为“教法象征”,提醒信徒关注佛陀所说的四谛、八正道、十二因缘等根本教义,而非执着于对佛像本身的崇拜,部分严格遵循戒律的佛教团体(如中国的律宗寺庙)认为,过多佛像易导致“着相”,偏离“应无所住而生其心”的中道观,因此选择仅以释迦牟尼佛为皈依对象,引导信徒“依教奉行”,在戒定慧中实修。

“唯释迦牟尼”寺庙的修行指向与文化特质

仅供奉释迦牟尼佛的寺庙,其修行方式往往更注重“实修”与“内观”,形成独特的修行文化。

看,此类寺庙多侧重于禅修与戒律持守,上座部佛教寺庙以“内观禅法”为核心,通过观察呼吸、身体感受,体悟“无常、苦、无我”的三法印,最终证悟涅槃,修行过程中,释迦牟尼佛的觉悟经历(如降魔成道)成为修行的榜样,寺庙内的佛像时刻提醒信徒“人人皆可如佛”,激发修行动力,汉传佛教中的禅宗寺庙亦如此,以释迦牟尼“拈花微笑”的公案象征“不立文字”的禅法,强调“即心即佛”,通过坐禅、参话头等方式直指人心。

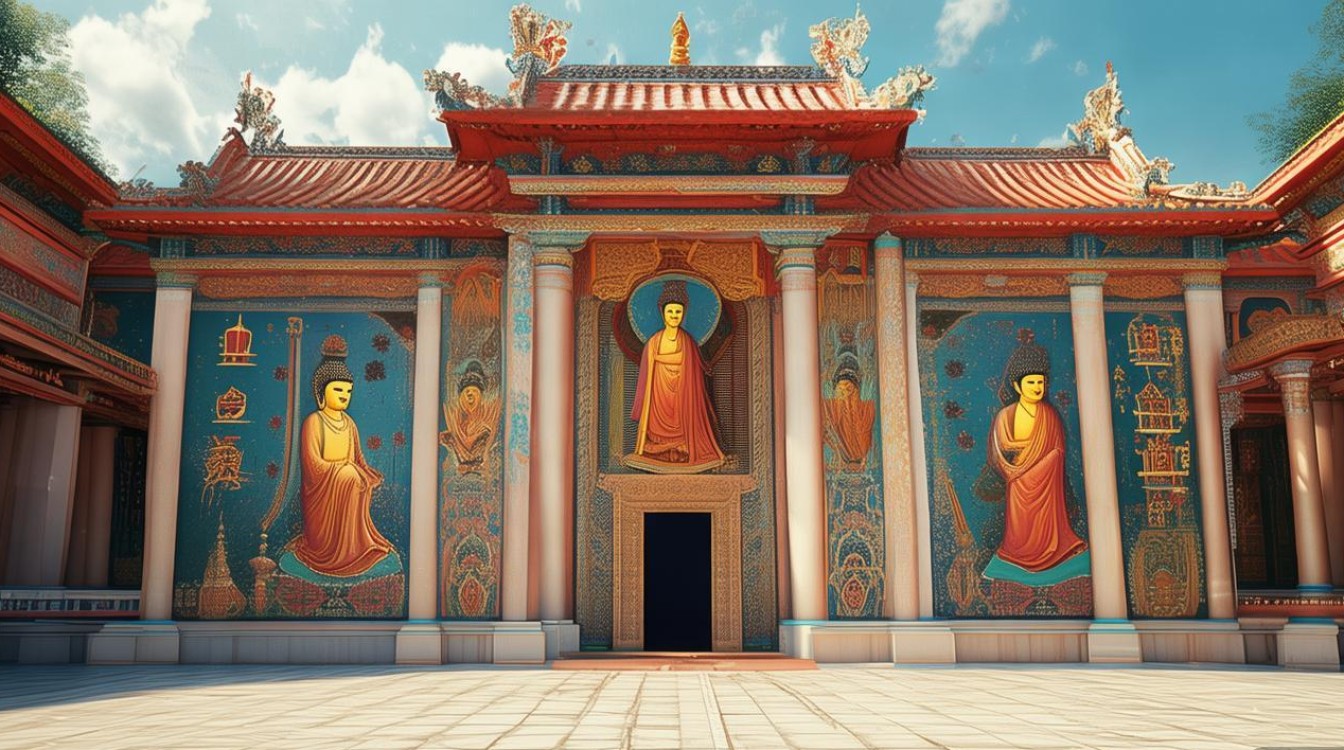

从建筑布局与信众互动看,此类寺庙通常布局简洁,无过多繁复的雕塑与装饰,主殿中央为释迦牟尼像,两侧可能仅设十八罗汉(象征僧团传承),或干脆不设其他造像,信众礼佛时,更注重“至心称念”佛陀名号(如“南无本师释迦牟尼佛”),而非祈求特定菩萨的感应,这种形式上的“简化”,实则将信众的注意力从外在仪式转向内在修行,符合佛教“少欲知足”的修行理念。

“唯释迦牟尼”寺庙还体现了对“佛教根本精神”的回归,在商业化影响下,部分寺庙过度追求“网红效应”或“祈福功能”,增设财神、文昌等民间信仰神像,或强调“烧高香、求富贵”的功利性崇拜,而仅供奉释迦牟尼佛的寺庙,往往坚守“破除执着、追求解脱”的根本宗旨,成为佛教徒“静心修行、回归本源”的精神家园。

“唯释迦牟尼”与“多尊供奉”的对比分析

为更清晰理解“寺庙只有释迦牟尼”的特点,可通过以下表格对比其与“供奉多尊佛菩萨寺庙”的差异:

| 对比维度 | 只供奉释迦牟尼的寺庙 | 供奉多尊佛菩萨的寺庙 |

|---|---|---|

| 历史渊源 | 原始佛教、部派佛教(上座部)及部分禅宗、律宗传统 | 大乘佛教发展后,融合密宗、民间信仰等多元文化 |

| 教义侧重 | 强调“依法不依人”,回归佛陀根本教法(四谛、缘起) | 强调“三宝”一体(佛、法、僧),体现菩萨道精神 |

| 修行方式 | 以禅修、戒律为主,注重内观与实修 | 兼容禅、净、密等法门,可修持菩萨行(如念佛、持咒) |

| 造像象征 | 释迦牟尼佛为“本师”,象征觉悟与教法源头 | 佛菩萨分工明确(如阿弥陀佛接引、观音菩萨慈悲) |

| 信众需求 | 追求解脱、实修的深度修行者 | 涵盖祈福、消灾、求学等多元需求的普通信众 |

相关问答FAQs

Q1:为什么有些寺庙只供奉释迦牟尼佛,没有其他菩萨像?

A:这主要与寺庙的宗派传承、教义侧重和修行目标有关,上座部佛教严格遵循原始佛教传统,认为释迦牟尼佛是根本导师,其教法是解脱的唯一指南,因此不设其他菩萨像;汉传佛教中的禅宗、律宗部分寺庙,为避免“着相”,强调“心即是佛”,也选择仅供奉释迦牟尼佛,引导信徒回归自性实修,部分小型寺庙因空间限制,仅以释迦牟尼佛为根本象征,表达对佛陀教法的恭敬。

Q2:只供奉释迦牟尼佛的寺庙,是否意味着不承认其他佛菩萨的存在?

A:并非如此,佛教认为“佛佛道同”,十方三世有无数佛陀,如阿弥陀佛、药师佛等,菩萨(如观音、文殊)也是佛陀教法的重要护持者。“只供奉释迦牟尼佛”本质上是基于“根本皈依”的理念:释迦牟尼佛作为此界佛教的创始人,其教法是众生解脱的直接依据,佛像作为“教法象征”,提醒信徒关注“觉悟本身”而非外在形式,大乘佛教虽承认其他佛菩萨的存在,但仍以释迦牟尼佛为“本师”,体现“师道尊严”的传承。