寺庙建设筹款的文案撰写,需兼顾情感共鸣、信息透明与行动引导,既要传递信仰的温度,也要让捐赠者清晰了解项目价值与资金去向,以下从核心要素、场景适配、结构设计、注意事项等方面展开,辅以表格对比不同场景的写法差异,并附常见问题解答。

筹款文案的核心要素:让捐赠者“愿意捐、放心捐”

寺庙建设筹款文案的本质是“价值传递”,需围绕“为什么需要建”“建什么”“钱怎么用”“捐赠者能得到什么”四个核心问题展开,具体要素如下:

背景与意义:构建情感连接的“锚点”

需简述寺庙的历史渊源、当前困境与未来愿景,让捐赠者产生“这是我需要守护的”共鸣,若寺庙为百年古刹,可写:“始建于清光绪年间的XX寺,曾是周边三县的精神家园,历经战火与岁月,现存大殿梁柱腐朽、壁画剥落,每逢雨季便漏水不止,佛像面临风化风险,我们亟需修缮古刹,让这份承载着三代人记忆的文化遗产得以延续。”若为新建寺庙,则侧重社会价值:“为响应城市‘文化惠民’工程,XX寺规划建设集修行、禅修、公益讲堂于一体的综合道场,未来将免费为老人提供素食、为儿童开设国学班,成为社区的心灵港湾。”

目标与用途:透明化资金流向的“账本”

模糊的“筹款建设”易引发信任危机,需明确总预算、分项成本及监督机制。“本次‘古刹重生’项目总预算680万元,具体用途为:大雄宝殿修缮(350万元,含梁柱加固、屋顶翻新、壁画修复);钟楼重建(150万元,按原貌复建,配铜钟一尊);禅堂及配套设施(180万元,含禅修垫、空调、无障碍设施)。”可附预算明细表,甚至标注“资金将由XX会计师事务所全程审计,专款专用,每季度公示收支明细”,用第三方背书增强可信度。

价值回报:精神与物质的双重“认同”

寺庙捐赠的核心驱动力是“福田资粮”,需强化精神回报,同时兼顾世俗需求。“捐赠500元以上,可获寺院开光护身符一枚;捐赠1万元以上,芳名镌刻于‘万姓功德碑’,与历代高僧大德共驻寺史;企业捐赠10万元以上,可冠名某一功能区域(如‘XX企业爱心禅堂’),并受邀参加落成典礼,媒体报道宣传。”通过“功德+荣誉”的组合,满足不同捐赠者的心理需求。

行动指引:降低参与门槛的“路径”

需提供便捷的捐赠方式,并明确“如何捐、找谁捐”。“线上捐赠:扫描下方二维码,通过微信/支付宝完成捐赠,备注‘功德+姓名’;线下捐赠:前往寺院客堂(地址:XX路XX号)现场捐赠,或汇款至开户行:XX银行XX支行,账号:XXXXXXXXX,户名:XX寺管理委员会,咨询电话:XXX-XXXXXXX,联系人:法师。”同时可设置“心愿额度”,如“若您希望认捐某根梁柱(5000元/根)、某扇窗棂(2000元/扇),可直接联系客堂定制专属功德牌”。

不同场景的文案适配:精准触达目标受众

寺庙筹款面向的受众包括信众、社会公众、企业等,不同场景下的语言风格、核心诉求需差异化调整,具体如下表所示:

| 场景 | 受众 | 核心诉求 | 语言风格 | 示例 |

|---|---|---|---|---|

| 面向信众 | 佛教徒、长期香客 | 信仰共修、福田资粮 | 亲切、有共鸣,用“同修”“共筑” | “师父说,修缮古刹是护持正法,您的一分善念,便是点亮佛光的灯,愿我们共种善因,来世得闻佛法。” |

| 面向社会公众 | 文化爱好者、社区居民 | 文化保护、社区服务 | 温和、有温度,强调“守护” | “这座寺庙曾是我们小时候听故事的场所,如今它老了,需要我们一起为它‘撑伞’,让下一代也能看到飞檐斗拱的美。” |

| 面向企业 | 企业负责人、CSR部门 | 社会责任、品牌形象 | 专业、务实,突出“双赢” | “支持XX寺修缮,不仅是助力传统文化传承,更能彰显企业‘取之社会、用之社会’的责任担当,提升品牌美誉度。” |

文案结构设计:从“吸引”到“行动”的闭环

一篇完整的筹款文案需遵循“开头抓眼球—中间讲价值—结尾促行动”的逻辑,结构可参考以下框架:

开头:用故事或数据引发共情

避免平铺直叙“我们要筹款”,而是用具体场景切入。“上周三暴雨,老法师站在漏雨的大殿里,用盆接水滴在佛像前——这盆接了30年的雨水,该换了。”或“数据显示,全国现存百年以上古刹372座,其中43%存在主体建筑险情,XX寺就是其中之一。”

中间:分模块阐述“为什么需要你”

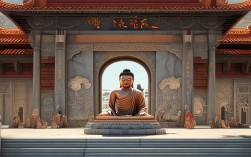

- 现状与困境:配图片/视频(如腐朽的梁柱、剥落的壁画),增强视觉冲击;

- 规划与愿景:用效果图展示修缮后的寺庙,描述“未来您可以在这里抄经、听禅、带孩子体验传统文化”;

- 捐赠方案:分档列举捐赠金额对应的价值(如“100元=一扇窗的修复,让阳光照进大殿”),降低决策成本。

强化紧迫感,明确行动指令

可设置“倒计时”(如“离雨季仅剩3个月,大殿修缮必须启动”),或“感恩回馈”(如“前100名捐赠者将获师父手抄《心经》”),最后用“随缘乐捐,功不唐捐”收尾,淡化金钱压力,强调发心重要。

注意事项:避免踩坑,提升筹款效果

- 真实性底线:绝不夸大需求或虚构项目,寺庙资质(如宗教活动场所登记证)、资金用途需公开可查,必要时联系当地宗教局或佛教协会背书。

- 尊重捐赠意愿:强调“随缘乐捐”,不设最低金额,避免强迫性话术(如“不捐就是不孝”),尊重不同人的经济能力。

- 持续反馈机制:捐赠后定期(如每月)通过公众号、群聊公示进度(如“本月收到善款XX万元,已完成梁柱更换”),项目结束后寄送感谢信与纪念品,让捐赠者感受到“参与感”。

相关问答FAQs

Q1:寺庙筹款文案中如何避免让捐赠者觉得有压力,同时又能激发捐赠意愿?

A:核心在于“淡化金钱,强化价值”,避免直接强调“您需要捐多少钱”,而是聚焦“您的捐赠能带来什么改变”,不说“请捐500元”,而是说“500元能为一尊佛像贴金,让庄严法相永驻世间,您的每一次发心,都是对三宝的护持”,用“随缘乐捐,一分一厘皆是功德”表述,降低心理门槛,再通过“功德芳名镌刻碑林”“获赠开光法器”等精神回报,激发捐赠动力。

Q2:寺庙建设筹款后,如何向捐赠者反馈资金使用情况,增强信任感?

A:需建立“全流程透明化反馈机制”:① 阶段性公示:每月在寺院公告栏、公众号发布《资金使用明细》,注明“本月收入XX元(其中线上捐赠XX元,线下XX元),支出XX元(用于XX材料采购/人工费用),结余XX元”,附发票或合同扫描件;② 关键节点通报:如大殿梁柱更换完成时,拍摄对比图(修缮前/后)并说明“在您的支持下,大殿主体结构已加固完成,可抵御台风”;③ 项目归纳报告:竣工后出具第三方审计报告,制作《功德芳名册》寄送给每位捐赠者,邀请参加落成典礼,现场展示资金使用成果,通过“事前公示、事中通报、事后归纳”的闭环,让捐赠者全程“看得见、摸得着”。