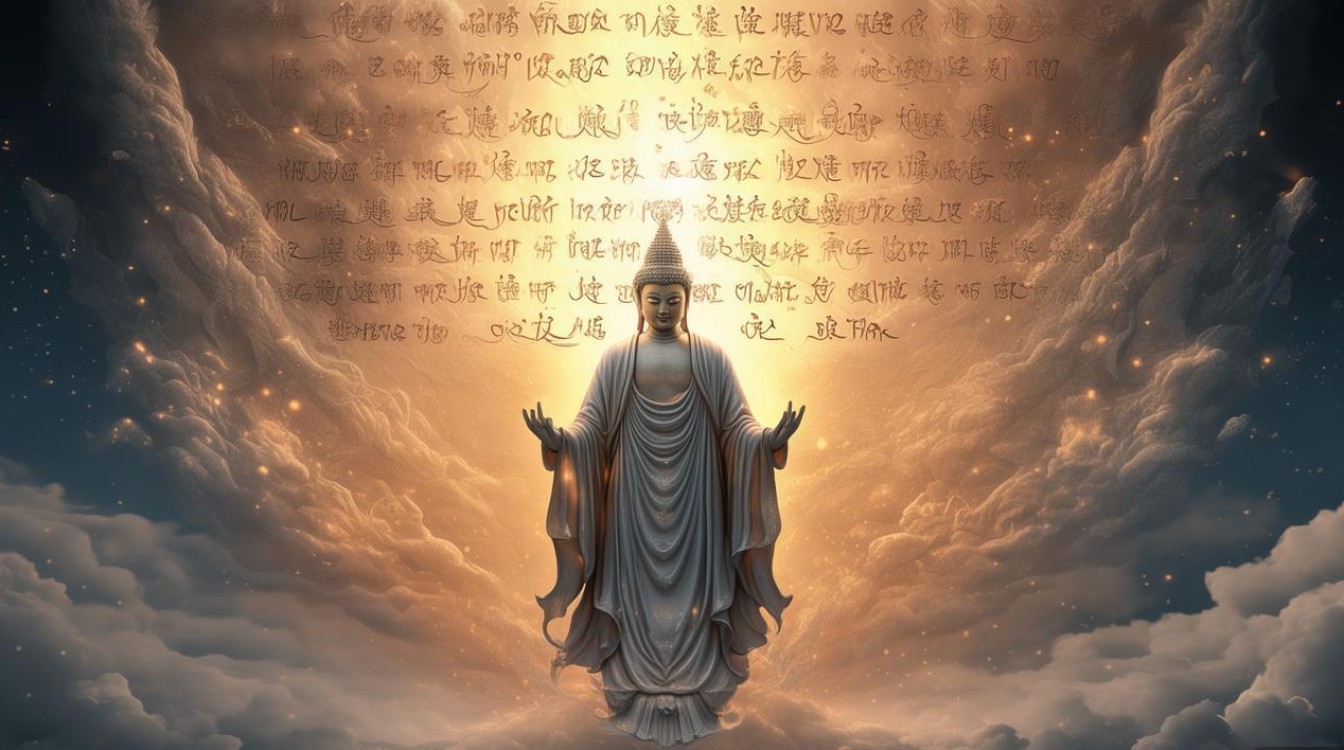

在佛教的语境中,“佛菩萨降旨”并非指向某种神秘的超自然指令,而是对佛菩萨慈悲与智慧显现的隐喻——通过经典、感应、修行者的觉悟等方式,传递离苦得乐的真理,佛教认为,佛菩萨已圆满觉悟,具足“无缘大慈,同体大悲”,其“降旨”的本质,是唤醒众生本自具足的佛性,引导人们通过修行解脱烦恼,而非满足世俗的祈求。

“佛菩萨降旨”的经典依据与核心内涵

佛教经典是佛菩萨“降旨”的主要载体,释迦牟尼佛在菩提树下悟道后,四十九年间讲经三百余会,这些教言被弟子结集为经、律、论三藏,成为后世修行的指南,心经》中“照见五蕴皆空,度一切苦厄”的开示,是佛菩萨对宇宙实相的直指;《金刚经》“应无所住而生其心”的教导,是对破除执着的智慧开示;《普门品》“寻声救苦”的愿力,则体现了菩萨对众生的慈悲摄受。

这些经典中的“降旨”,并非单向的命令,而是对众生根机的契应,如同良医对症下药,佛菩萨的教言针对众生的无明、贪嗔痴等烦恼,提供对治的方法,例如对贪重者说“布施”,对嗔重者说“慈悲”,对痴重者说“智慧”,其核心始终指向“破迷开悟,离苦得乐”。

“降旨”的实践:从经典到生活的转化

佛菩萨的“降旨”并非停留在文字层面,更需要修行者在生活中践行,禅宗六祖慧能闻“应无所住而生其心”而开悟,正是将经典中的“降旨”转化为内心的觉悟;玄奘西行求法,以“宁向西方一步死,不向东土半步生”的决心践行佛菩萨“普度众生”的旨意,成为后世修行的典范。

修行中的“感应”,也可视为佛菩萨“降旨”的一种形式,这种感应并非神通显异,而是修行者至诚心与佛菩萨愿力相应时的内心启发,例如持名念佛时,心中生起清净欢喜;布施时,体会到无我的慈悲;禅修时,照见烦恼的虚妄,这些感应是修行路上的“路标”,印证着经典教言的真实不虚。

正信与迷信:如何辨别“佛菩萨降旨”

在民间信仰中,常有人将“佛菩萨降旨”理解为托梦、显灵等神异现象,甚至以此作为预测吉凶、满足私欲的工具,这实则偏离了佛教的正信,佛教强调“因果自造,福祸自招”,佛菩萨的“降旨”从不违背因果规律,更不会鼓励众生依赖外力,而是引导众生“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”。

地藏经》中“阎浮提众生,举止动念,无不是业,无不是罪”的开示,正是佛菩萨对众生“自作业,自受果”的提醒,而非对命运的操控,真正的“降旨”,是让人明白:唯有通过断恶修善、开发智慧,才能改变命运,而非祈求佛菩萨“降旨”免除苦难。

佛菩萨经典中的“降旨”核心要义(表格)

| 经典名称 | 核心教言(“降旨”体现) | 修行指引 | 现实意义 |

|---|---|---|---|

| 《心经》 | “色不异空,空不异色,色即是空,空即是空” | 观照五蕴皆空,破除我执 | 放下对身心世界的执着,烦恼自消 |

| 《金刚经》 | “应无所住而生其心” | 不住相布施,行善不执着结果 | 在日常生活中保持清净心,不随境转 |

| 《普门品》 | “若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,菩萨即时观其音声,皆得解脱” | 至诚称念观音名号,培养慈悲心 | 面对困境时,以慈悲心转化烦恼,获得内心的安宁 |

| 《阿弥陀经》 | “若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号,若一日……若七日,一心不乱,其人临命终时……即得往生阿弥陀佛极乐国土” | 持名念佛,求生净土 | 以信愿持名为导向,培养往生净土的坚定愿力 |

以“降旨”为镜,照见自心

佛菩萨的“降旨”,本质是慈悲与智慧的镜子,照见众生的无明,也指引觉悟的方向,它不在外境,而在经典中,在修行里,在每个人的起心动念中,正如《六祖坛经》所言:“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。”佛菩萨的“降旨”,最终是让众生明白:解脱的钥匙,不在外求,而在内修——通过断恶修善、开发本具的佛性,最终实现“自性众生自性度,自性菩提自性成”。

FAQs

问:佛菩萨“降旨”是否意味着可以直接干预现实生活,比如让人发财、消灾?

答:佛教认为“因果不虚”,众生的财富、健康、灾祸等,主要由自身的善恶业力决定,佛菩萨的“降旨”并非直接干预现实,而是通过经典教言和修行感应,引导众生“诸恶莫作,众善奉行”,若想消灾,需通过忏悔、布施等修行净化业力;若想财富,需通过正命、布施等积累福报,佛菩萨的慈悲,是给予“方法”而非“结果”,帮助众生通过自身努力改变命运。

问:如何区分正信的“佛菩萨开示”与迷信的“托显灵”?

答:正信的“佛菩萨开示”以经典为依据,符合“破迷开悟、离苦得乐”的核心,引导众生断恶修善、开发智慧,不追求神通异象,不违背因果规律;迷信的“托显灵”常以个人感应为绝对,脱离经典教义,满足私欲(如求财、求官),甚至宣称“佛菩萨指定某事”,本质是“心外求法”,偏离了佛教的自力修行原则,真正的感应,应是内心生起慈悲、智慧、清净等正能量,而非对神异的执着。