佛菩萨显金身是佛教文化中极具象征意义与信仰内涵的现象,既见于经典记载,也流传于感应事迹,更体现在艺术造像中,承载着佛教对真理、功德与慈悲的深刻诠释,从经典依据来看,佛菩萨的金身并非世俗意义上的黄金之躯,而是“妙色”的象征,代表超越染污的清净与圆满。《妙法莲华经》中描述佛陀“身如金山,相好庄严”,《华严经》更强调佛身“光明遍照,无有障碍”,金色在此并非物质属性,而是“真如法性”的显现——因佛菩萨断尽无明烦恼,智慧光明遍照十方,故以金色喻其永恒、纯净与不可破坏的功德,这种象征意义在佛教“三身”理论中尤为突出:法身是真理之体,无形无相;报身是修行感果的庄严色身,以金色彰显因行圆满;化身则是随缘度生的应化之身,虽示现种种形貌,本质仍是金身功德的流露。

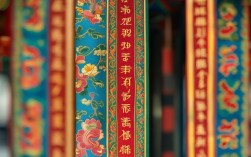

佛菩萨显金身的显现形式多样,可从经典、感应与艺术三个维度理解,经典中的金身是“教相”的描述,如阿弥陀佛“身如阎浮檀金色,具足相好”,药师佛“身如琉璃,内外明彻”,这些文字构建了信众对佛菩萨庄严德相的想象空间;感应事迹则是“证相”的体现,历史上多有僧俗见佛菩萨显金身的记载,如《高僧传》载鸠摩罗什弟子见佛身放金光,近代也有修行者梦中或定中见金身示现,此类感应虽属个人体验,却强化了信仰的实践性;艺术造像则是“相”的载体,从犍陀罗艺术的希腊风格到汉传佛教的本土化造像,佛菩萨金身通过雕塑、绘画等形式固化,如敦煌壁画中的金身佛像、寺院中的鎏金铜像,以金色颜料与材质直观传递“庄严国土,利乐有情”的理念,不同形式的金身虽表现各异,核心均指向“佛性”的内在圆满——外在金身是内在觉悟的投射,提醒众生“一切众生皆有佛性”,皆可成就如佛菩萨般的清净庄严。

从文化影响看,佛菩萨金身不仅塑造了佛教艺术的审美范式,更深刻影响了信众的修行理念,在艺术层面,金身的塑造要求“相好庄严”,即“三十二相八十种好”的精准呈现,推动了雕塑、冶金、绘画等技艺的发展,如唐代造像的丰满圆润、明代鎏金工艺的精湛细腻,皆与金身信仰密切相关;在信仰层面,金身成为“观想”的对象,修行者通过观想佛菩萨金身,培养对清净功德的向往,如《观无量寿经》以“作想”阿弥陀佛金身为往生净土的修行法门;在精神层面,金身象征“破暗显明”,佛菩萨以金色光明破除众生的无明黑暗,引导众生追求智慧与慈悲,正如《金刚经》所言“凡所有相皆是虚相”,金身虽为相,本质是引导众生“见相非相,即见如来”的契机。

佛菩萨显金身的主要显现形式

| 类型 | 特点 | 举例 |

|---|---|---|

| 经典描述 | 以文字诠释金身的象征意义,强调“妙色”与“法性”的统一 | 《法华经》“如来色身,实非身色”,《华严经》“身如金山,光明普照” |

| 感应事迹 | 信众通过修行、虔诚心感得佛菩萨金身示现,属个人或群体性体验 | 《高僧传》载晋代竺道壹见佛身放金光;近代高僧弘一法师圆寂时见阿弥陀佛金身 |

| 艺术造像 | 以雕塑、绘画等物质载体固化金身形象,兼具宗教功能与审美价值 | 敦煌莫高窟第323窟张骞出使西域图中的金身佛像;灵隐寺释迦牟尼佛鎏金铜像 |

相关问答FAQs

问:佛菩萨显金身是真实存在,还是仅为象征意义?

答:佛教认为“真俗不二”,佛菩萨显金身既有象征意义,也有真实感应,从“俗谛”看,金身是佛菩萨随缘度生的应化示现,历史上确有感应事迹记载,如修行者定中或梦中见金身,此类体验虽属个人境界,却真实反映了信众的虔诚心与佛菩萨的慈悲愿力;从“真谛”看,金身本质是“法身”的象征,代表佛菩萨断尽烦恼、圆满功德的境界,如《坛经》所言“菩提自性,本来清净”,金身即是对这种内在清净的具象化表达,不应执着于“金身是否真实存在”,而应通过外在形象领悟内在的佛性真理。

问:普通人如何理解佛菩萨的金身?是否需要刻意追求“见金身”?

答:对普通人而言,佛菩萨金身可从“相”与“性”两个层面理解:从“相”上看,金身是庄严、慈悲与智慧的具象化,如佛像的金色代表光明无染,菩萨的慈眉善目象征悲悯众生,这种形象能帮助信众生起恭敬心与向往心;从“性”上看,金身指向众生本具的佛性,即《六祖坛经》所言“我心自有佛”,佛菩萨的金身实则是提醒众生“人人皆可成佛”,通过修行开发自身的慈悲与智慧,刻意追求“见金身”反而容易陷入执着,佛教强调“不取于相,如如不动”,真正的“见金身”是领悟其背后的法义——以佛菩萨的清净庄严为镜,观照自心烦恼,断恶修善,这才是对金身意义的正确实践。