佛教幡杆作为佛教文化中重要的法器与建筑元素,承载着深厚的宗教象征意义与艺术价值,它不仅是寺院庄严道场的组成部分,更是佛法传播、信仰表达的重要载体,从历史渊源到形制工艺,从宗教内涵到文化影响,佛教幡杆凝聚了佛教艺术的精髓与信众的虔诚之心。

历史渊源:从印度道场到中华法器

佛教幡杆的起源可追溯至古印度佛教早期,在印度佛教文化中,“幡”原本是“幢”(dhvaja)的一种,指用于庄严道场、标识神圣空间的旗帜,据《妙法莲华经》《大方广佛华严经》等经典记载,佛陀在世时,弟子们常以幡幢装饰精舍,于法会、庆典时悬挂,以表对佛法的恭敬与庄严,随着佛教沿丝绸之路传入中国,幡杆也随之本土化,逐渐与中国传统建筑工艺、审美文化融合,形成了独具特色的汉传佛教幡杆形制。

魏晋南北朝时期,随着佛教在中国的广泛传播,寺院建筑兴盛,幡杆开始成为寺院标配,云冈石窟、敦煌莫高窟的壁画中,便可见到高耸的幡杆形象,杆身多呈圆柱形,顶端饰以宝珠或莲花,幡面则绘有佛像、经文或吉祥图案,体现了早期佛教艺术与中原文化的初步融合,唐代是佛教发展的鼎盛时期,幡杆的材质与工艺进一步丰富,金属(铜、铁)幡杆开始出现,皇家寺院更以金银装饰幡杆,彰显“护国佑民”的宗教与政治意义,宋元以后,禅宗、密宗等宗派发展出不同的幡杆使用规范,形制趋于多样化,如汉传佛教的“平幡杆”“立幡杆”,藏传佛教的“胜利幢”与幡杆结合的形式等,共同构成了中国佛教幡杆的丰富体系。

材质与形制:自然与工艺的融合

佛教幡杆的材质选择与形制设计,既遵循佛教“随缘惜福”的教义,又体现了传统工艺的智慧,传统材质以木材、金属、竹子为主,不同材质对应不同的使用场景与象征意义:

(一)传统材质与特点

| 材质 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 木材 | 以松木、柏木、楠木为主,质地坚韧,易雕刻,成本较低,符合“取之自然”的理念 | 汉传寺院日常悬挂,中小型寺院 |

| 金属 | 铜幡杆(红铜、青铜)为主,坚固耐久,象征佛法“金刚不坏”;铁幡杆多用于大型寺院 | 大型皇家寺院(如北京雍和宫)、重要法会 |

| 竹子 | 轻便易得,成本低,多用于南方潮湿地区,临时法会或民间信仰活动 | 南传佛教寺院,民间水陆法会 |

| 复合材料 | 现代寺院常用木材外包金属(如铜皮),或碳纤维材质,兼顾传统与耐用性 | 新建寺院,修复古幡杆 |

(二)形制结构与象征

佛教幡杆的形制严谨,各部分皆有宗教象征:

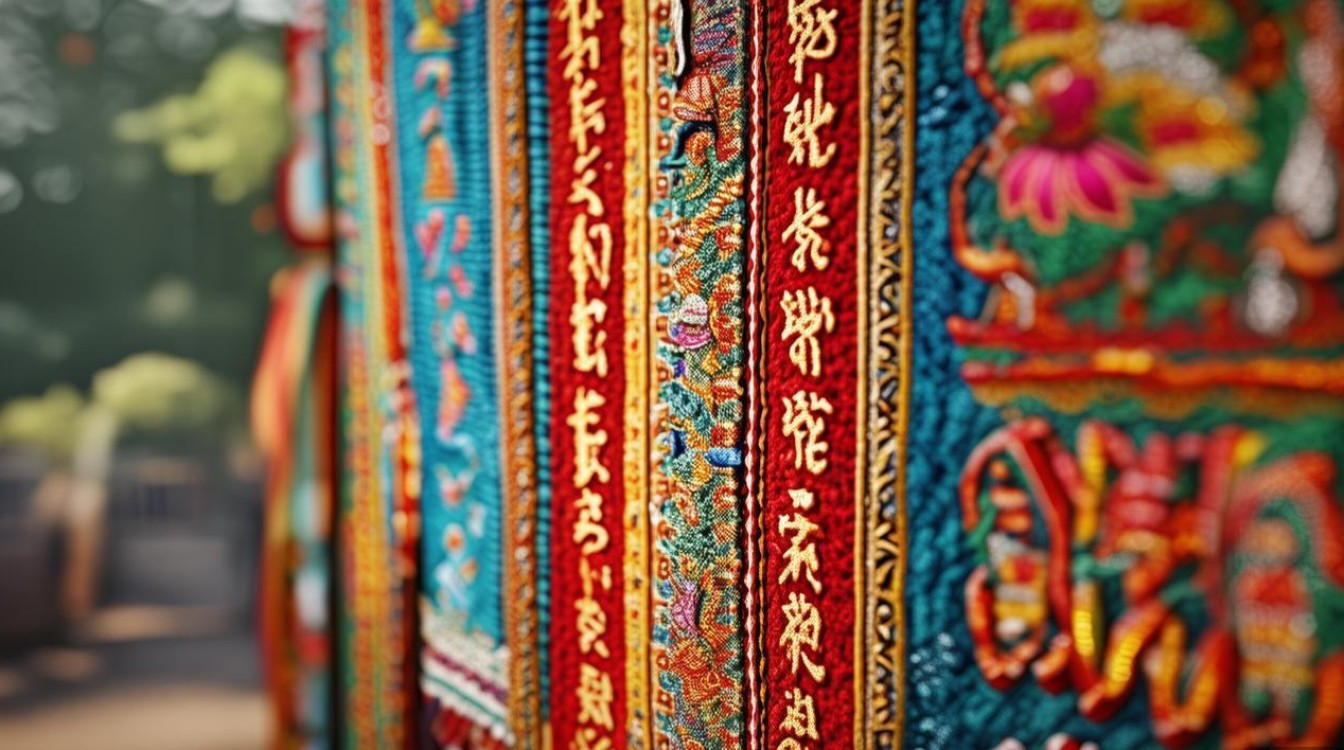

- 杆身:多为圆柱形,象征“佛法圆融无碍”;部分幡杆分节设计,如三节象征“佛、法、僧”三宝,七节象征“七觉支”(念、择法、精进、喜、轻安、定、舍),杆身常雕刻经文(如《心经》《大悲咒》)、莲花纹、卷草纹,或绘制佛像,以文字与图像传递佛法。

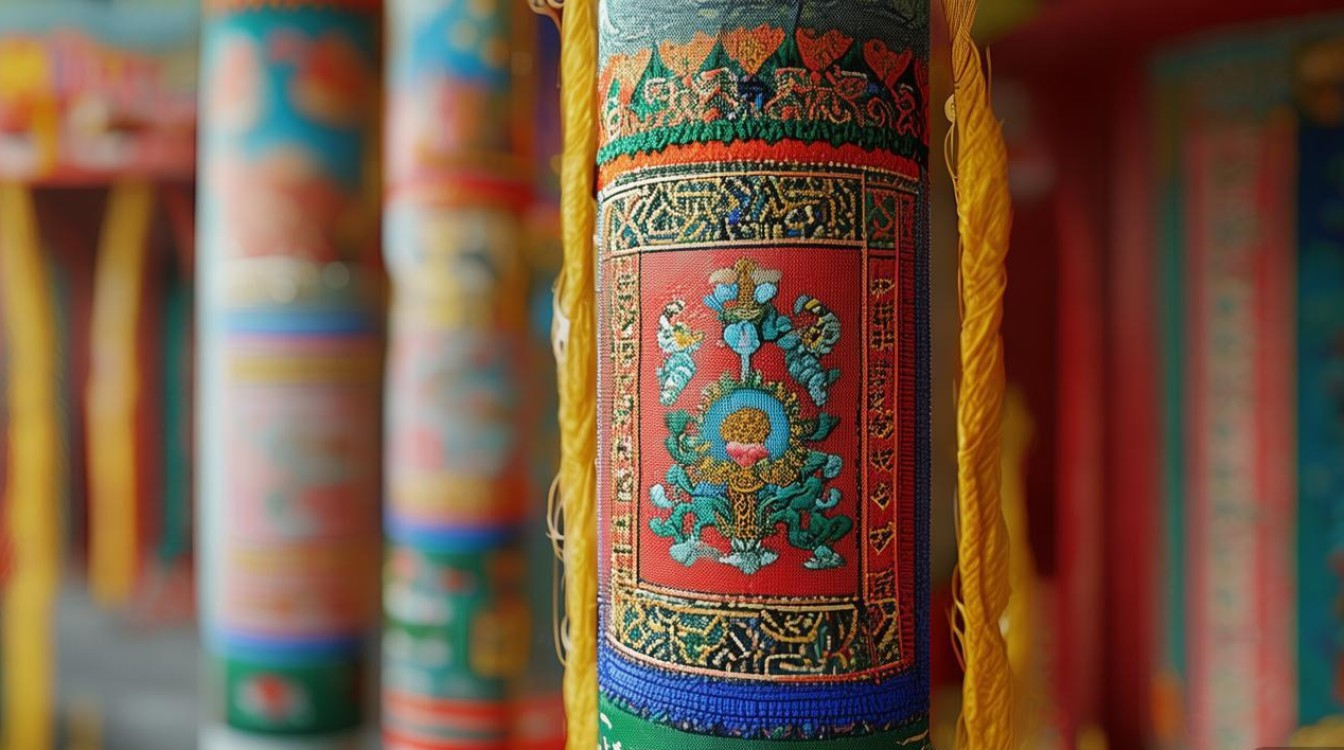

- 杆顶:核心装饰为“宝珠”,象征“佛果圆满”;部分幡杆顶饰“莲花”,代表“清净无染”;藏传佛教幡杆顶常结合“胜利幢”(dhvaja),象征“佛法战胜烦恼”。

- 底座:多用“须弥座”,形制源于佛教宇宙观中的“须弥山”,象征“世界中心”;底座刻有金刚力士、莲花纹,寓意“护法镇邪,道场稳固”。

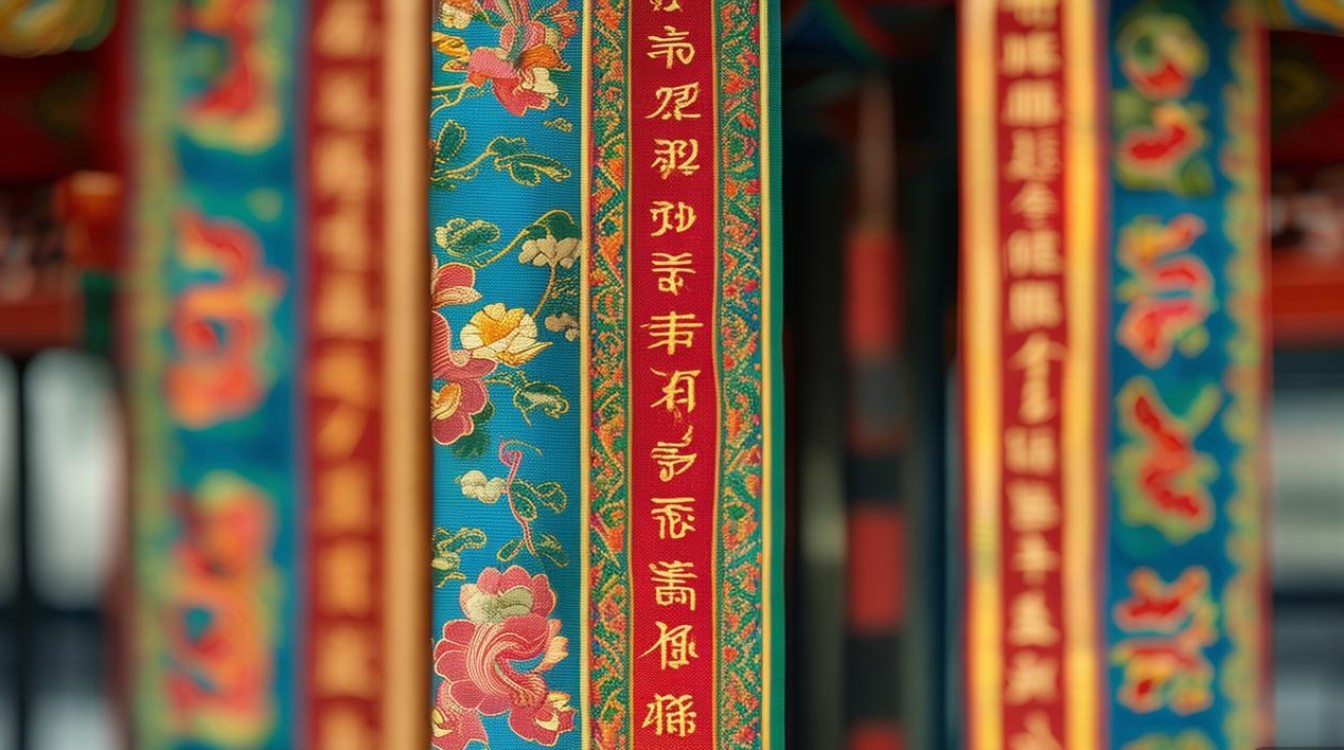

- 幡面:材质以丝绸、棉麻为主,绘有佛像(如释迦牟尼佛、观音菩萨)、经文(如“唵嘛呢叭咪吽”)、吉祥图案(如宝相花、法轮);幡面颜色有严格规定,如黄色象征“中道”,红色象征“欢喜”,蓝色象征“智慧”,不同法会使用不同颜色幡面。

宗教内涵:庄严道场与接引众生

佛教幡杆的核心功能是“庄严道场,接引众生”,其宗教内涵贯穿于佛教仪轨与信众信仰中:

- 象征佛法住世:幡杆高耸直立,象征“佛法住世,灯灯相续”;《大方广佛华严经》载:“悬诸幡盖,燃灯明,以供养佛,表佛法光明遍照十方。”

- 招福辟邪:佛教认为幡杆具有“招福纳祥,辟邪除障”之力,寺院于重要节日(如佛诞日、腊八节)悬挂幡杆,信众绕杆礼拜,可积累福德;民间遇灾祸时,亦请寺院幡杆“开光”,以祈平安。

- 表法与教化:幡面经文与图像是“说法”的载体,如幡面绘“八相成道图”,可让信众直观了解佛陀生平;写“南无阿弥陀佛”六字洪名,可引导信众念佛求生净土。

- 供养与功德:供养幡杆是佛教重要“功德”之一。《地藏经》云:“能悬幡盖,及然灯明,乃至一供养者,所得福利,无量无边。”信众通过捐资制作幡杆、幡面,可获功德回向,为亡者超生,为生者祈福。

文化影响:艺术传承与地域特色

佛教幡杆不仅是宗教法器,更是中国传统艺术的重要载体,其影响渗透到建筑、绘画、工艺等多个领域:

- 对传统建筑的影响:幡杆的“高耸直立”形制,影响了中国传统塔刹的设计(如佛塔的“相轮”与幡杆顶的“宝珠”相似);寺院布局中,幡杆常位于中轴线上(如山门前、大殿前),成为“视觉焦点”,体现“中正对称”的建筑美学。

- 地域特色的形成:不同地区的佛教幡杆各具特色,汉传佛教幡杆以“简洁庄严”为主,如江南寺院木幡杆多素雅雕刻;藏传佛教幡杆则“华丽繁复”,如西藏布达拉宫的铜幡杆,镶嵌绿松石、珊瑚,刻有梵文与密宗符号;南传佛教(云南傣族地区)幡杆受东南亚文化影响,幡面多为织锦,色彩鲜艳,图案具象(如孔雀、佛塔)。

- 艺术价值的体现:幡杆的制作集雕刻、绘画、纺织、金属锻造工艺于一体,如清代宫廷佛教幡杆,杆身由紫檀木雕刻,幡面为苏州缂丝,绣金线佛像,堪称“佛教艺术精品”;敦煌莫高窟的幡画(幡面)更是唐代绘画的代表,色彩绚丽,线条流畅,具有极高的艺术史价值。

现代传承:传统与创新的平衡

当代佛教寺院在幡杆的传承中,既坚守传统宗教内涵,又结合现代技术进行创新:

- 传统工艺的保留:许多古寺(如杭州灵隐寺、苏州寒山寺)仍沿用传统工艺制作幡杆,如请老匠人手工雕刻杆身,以天然矿物颜料绘制幡面,确保“原汁原味”的宗教艺术韵味。

- 材料与功能的创新:现代寺院多采用防腐木材、轻质金属,增强幡杆的耐久性;部分幡杆安装避雷针、LED灯,兼顾实用性与庄严感;如台湾佛光山寺的“智慧幡”,杆身内置电子屏,滚动播放经文,以现代方式传播佛法。

- 文化保护与推广:佛教幡杆被列入多地“非物质文化遗产”名录(如浙江“佛教幡杆制作技艺”),通过展览、研学活动,让公众了解其历史与艺术价值;寺院将幡杆作为“文化符号”,融入文创产品(如幡面书签、微型幡杆模型),推动佛教文化的当代传播。

相关问答FAQs

问:佛教幡杆与道教幡杆在形制和象征意义上有何主要区别?

答:佛教幡杆与道教幡杆虽均为宗教法器,但形制与象征意义差异显著,材质上,佛教幡杆多用木材、金属,纹饰以莲花、宝珠、经文、佛像为主,象征佛法的“清净圆满”;道教幡杆则多用竹、木,纹饰以八卦、神兽(如青龙、白虎)、符箓为主,象征“道法自然”与“神力护持”,形制上,佛教幡杆杆顶多为宝珠或莲花,底座为须弥座;道教幡杆杆顶常饰“太极图”或“神像”,底座为“云纹”或“八卦纹”,使用场景上,佛教幡杆用于法会、庄严道场,强调“接引众生”;道教幡杆用于斋醮、科仪,侧重“沟通神灵、驱邪禳灾”。

问:现代寺院中,幡杆的制作是否仍保留传统工艺?有哪些创新?

答:现代寺院幡杆制作在保留传统核心工艺的基础上,结合现代技术进行了创新,保留方面,传统寺院仍坚持“取材自然”(如使用松木、柏木)、“手工雕刻”(杆身刻经文、莲花纹)、“传统纹饰”(幡面手绘佛像或织锦),确保宗教象征意义与艺术本真性,创新方面,一是材料创新,采用木材外包铜皮、碳纤维等复合材料,增强防腐、抗风能力;二是功能创新,部分幡杆加装LED夜间照明系统,或内置音响播放佛经,提升庄严感与现代实用性;三是文化创新,将幡杆元素融入文创设计(如微型幡杆摆件、幡面纹样丝巾),让传统法器走进当代生活,扩大佛教文化传播。