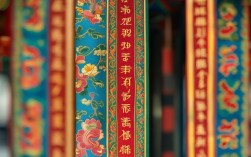

焰灰地菩萨是大乘佛教中象征智慧与慈悲的菩萨之一,其名号蕴含深刻的修行内涵与精神象征,在佛教经典中,“焰灰地”并非实指地理概念,而是通过“焰”与“灰地”的意象组合,隐喻菩萨在烦恼烈焰中淬炼清净道心、于苦难灰烬中救度众生的修行境界,这一菩萨形象虽不如观音、文殊等菩萨广为人知,但其精神内核却体现了大乘佛教“难行能行,难忍能忍”的菩萨行特质,对现代修行者具有独特的启示意义。

名号解析:焰灰地的象征内涵

“焰灰地”一名可拆解为“焰”“灰”“地”三要素,三者分别对应佛教修行的不同维度,共同构成菩萨的精神图谱。

“焰”在佛教中常象征“智慧之火”,如《大智度论》云:“智慧火能烧烦恼薪。”这里的“焰”并非毁灭性的业火,而是菩萨以般若智慧观照实相,焚烧众生无明、贪嗔、痴慢等烦恼的清净之火,它代表着修行过程中对真理的透彻认知,以及对烦恼的坚决破除,唯有经历智慧的淬炼,方能脱离迷惑的束缚。

“灰”则是烦恼焚尽后的清净境界,如同薪火燃尽后余留的灰烬,看似空无,实则蕴含“不生不灭”的实相。《维摩诘经》中“灰身灭智”的典故,正是描述菩萨通过彻底放下对“我”与“法”的执着,达到“人空法空”的解脱状态,这里的“灰”并非消极的虚无,而是超越二元对立后的究竟清净,是烦恼消散后本自具足的菩提心显现。

“地”则承载着菩萨的广大愿力,如同大地能生长万物、承载众生,焰灰地菩萨的“地”象征其“安住于清净境界,不舍救度众生”的悲愿,菩萨虽已证得烦恼灰烬般的清净,却并非独善其身,而是以清净心为根基,在生死轮回的“灰烬之地”中广度众生,体现“智不住三有,悲不流生死”的大乘精神。

三者结合,“焰灰地”完整呈现了菩萨“以智慧焚烦恼,以清净住悲行,以愿力度众生”的修行路径:从燃起智慧之火焚烧无明,到证得烦恼灰烬的清净,再到安住此境救度众生,形成“自利利他、悲智双运”的圆满修行。

经典依据与修行法门

关于焰灰地菩萨的明确记载,在汉传佛教“三藏十二部”经典中较为少见,但其精神内核可追溯至大乘佛教的核心经典,华严经》中“火宅喻”描述世界如充满火焰的宅院,众生沉迷其中不知出离,菩萨则以智慧之火引度众生脱离火宅,与“焰灰地”的“焰”之象征高度契合;《地藏菩萨本愿经》中“地狱救度”的情节,则体现了菩萨在苦难“灰烬之地”不舍众生的悲愿,与“灰地”的承载意义相通。

在修行实践中,焰灰地菩萨的法门可概括为“观智焚焰,修心得灰,行愿住地”三步:

- 观智焚焰:通过观修“无常”“无我”等智慧,观照烦恼如烈焰般炽盛却本质无常,以般若智火焚烧执着,例如修习“不净观”,观照身体诸根不净,对贪欲之火产生厌离,进而以智慧之火熄灭烦恼。

- 修心得灰:通过禅定功夫调伏心念,使攀缘心如薪火燃尽,留下清净无染的“灰烬”之心,此处的“灰”并非枯槁,而是如“灰身灭智”后的般若空性,心无挂碍,安住于当下。

- 行愿住地:在清净心的基础上,修习“四摄六度”,以布施、爱语、利行、同事等方式深入苦难众生之中,如同大地承载万物,在“灰烬之地”中播撒菩提种子,践行菩萨的悲愿。

对现代修行者的启示

在现代社会,众生常被欲望之“焰”灼烧,焦虑、压力、迷茫如同“灰烬之地”般弥漫,焰灰地菩萨的精神为现代人提供了重要的修行参照。

其一,以智慧转化烦恼:面对生活中的“烈焰”(如工作压力、人际关系矛盾等),现代人可效仿菩萨以“智慧之火”而非“嗔恨之火”应对,通过理性观照烦恼的根源,而非被情绪裹挟,将烦恼转化为修行的资粮,焦虑时修习“念处”,观照呼吸与身心变化,以智慧之火烧散焦虑的迷雾。

其二,于清净中生悲心:在信息爆炸、物欲横流的时代,现代人需培养“灰烬般”的清净心,放下对名利的执着,方能看清众生苦,唯有心无挂碍,才能真正生起慈悲心,在他人需要时伸出援手,如同菩萨在“灰烬之地”中仍不忘救度。

其三,以愿力践行担当:焰灰地菩萨的“地”之象征,提醒现代人修行并非脱离现实,而是要在生活中践行菩萨行,无论是环保、公益还是职业奉献,皆是以愿力“承载众生”的具体体现,将个人修行与社会责任相结合,方为菩萨道的圆满实践。

相关问答FAQs

Q1:焰灰地菩萨与地藏菩萨有何关联?

A:焰灰地菩萨与地藏菩萨在“救度苦难众生”的悲愿上高度契合,但侧重点有所不同,地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛”的大愿闻名,其修行核心是“深入地狱,度化恶道众生”,更强调“难忍能忍”的忍耐精神;而焰灰地菩萨则突出“以智慧焚烦恼,以清净住悲行”的修行路径,更侧重“烦恼即菩提”的转化智慧,二者共同构成大乘佛教悲智双运的精神典范,分别从“愿”与“智”的角度诠释菩萨行。

Q2:普通人如何修习焰灰地菩萨的法门?

A:普通人可从“观”“修”“行”三方面入手:

- 观烦恼之焰:每日静坐时,观照当下的烦恼情绪(如愤怒、焦虑),想象其如烈焰般炽盛却本质无常,生起“烦恼本空”的智慧观照;

- 修清净之心:通过持咒(如“心经”)、念佛或数息观,调伏攀缘心,使心念逐渐沉静,达到“灰烬般”的清净无染;

- 行慈悲之愿:在日常生活中践行“四摄”,以微笑、赞美(爱语)、帮助(利他)、合作(同事)的方式与他人互动,在“灰烬之地”(如他人的困境、社会的苦难)中践行菩萨的悲愿,将修行融入日常。