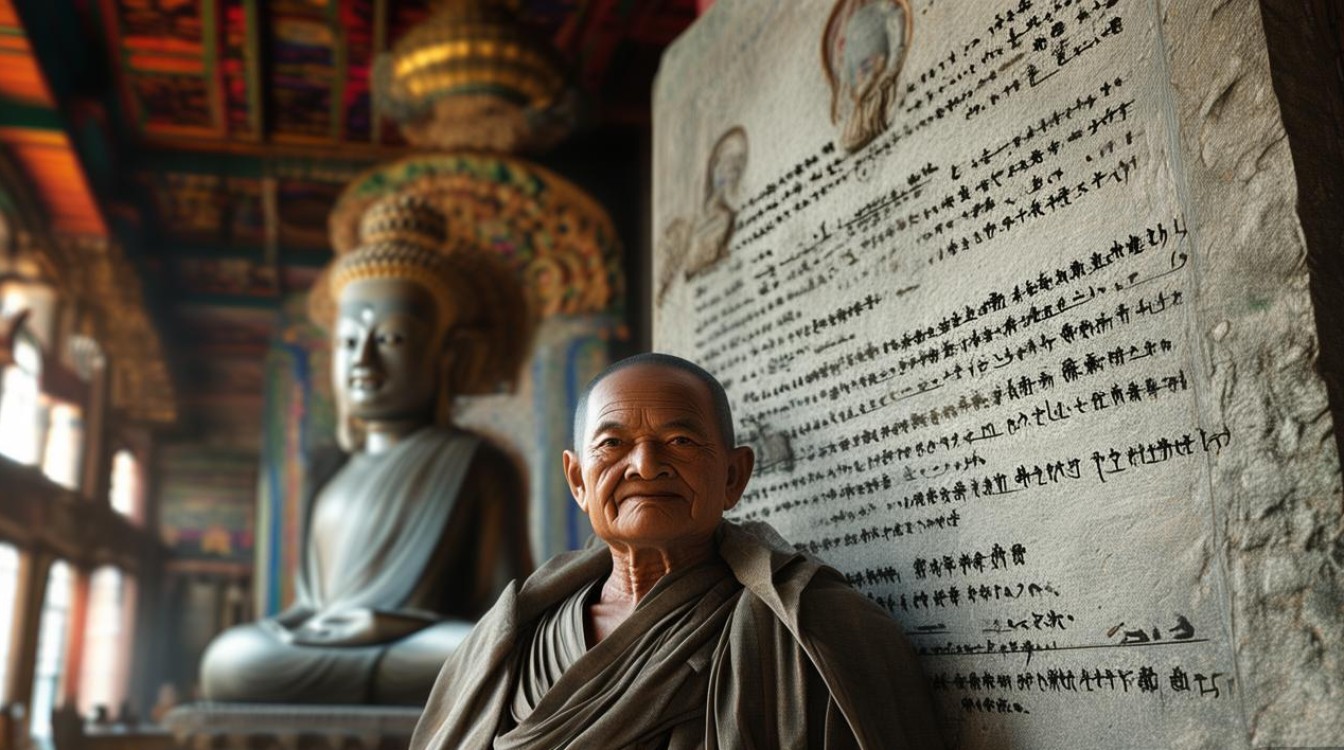

在民间信仰与佛教传说的交织中,“不通和尚菩萨转身”是一个颇具地域特色的故事,它承载着民众对慈悲、智慧与超自然力量的朴素认知,所谓“菩萨转身”,在佛教中常指菩萨为度化众生而示现不同身份,而不通和尚的传说,正是这种观念在民间的生动演绎——一位看似“不通”世事的僧人,实则以菩萨般的慈悲与智慧,在人间留下诸多神迹,最终被信众视为菩萨的化身。

不通和尚的生平并无确切史料记载,多见于江南地区的口头传说,相传他生活在唐末五代时期,原是江南某富家的读书人,因看破红尘出家为僧,他法号“不通”,并非愚钝,而是寓意“不与世俗通,只与佛心通”,他言行举止异于常人:不持戒律,常食酒肉;不诵经文,却爱在市井间与百姓闲谈;不建寺院,却常在荒山野岭或破庙中打坐,正因如此,乡邻多称他为“疯和尚”,甚至认为他“不通佛法”,殊不知这正是他随机度化的大智慧。

据传,不通和尚的神迹多体现在对困苦众生的救助上,某年江南大旱,颗粒无收,官府赈济不力,百姓流离失所,不通和尚却每日在市集上摆出一口大锅,煮“无米之粥”——锅中仅有一些野菜与清水,他却能施舍给所有饥民,且每人喝后皆觉饱足,众人惊为神迹,他却笑道:“粥本无米,心饱则饱;苦难本无,心善则安。”这“无米之粥”的传说,至今仍在一些地方流传,成为慈悲度化的象征,他还曾以禅杖点化迷途商人,使其免遭劫难;用“疯言疯语”劝诫争斗的乡邻,化解仇怨,这些事迹虽带神话色彩,却折射出民众对“菩萨心肠”的推崇——真正的菩萨,不在庙堂之高,而在市井之间,以平凡之身行救度之事。

“菩萨转身”的信仰内核,在不通和尚的故事中体现为“即世即菩萨”的观念,佛教认为,菩萨并非遥不可及的存在,而是能在任何示现中践行菩提心,不通和尚的“不通”,恰是对形式主义的超越:他不拘泥于经文仪轨,却将慈悲融入日常;他不追求个人修行境界,却以度化众生为己任,这种“行菩萨道”的精神,让信众感受到菩萨的“现身说法”——菩萨的“转身”,或许不是惊天动地的显圣,而是藏于“不通”之下的真慈悲。

为更清晰地理解不通和尚的“菩萨转身”特质,可通过下表对比其行为与菩萨精神的关联:

| 不通和尚的行为表现 | 体现的菩萨精神 | 民间解读意义 |

|---|---|---|

| 不持戒律、食酒肉 | 不住相布施,超越形式 | 真正的修行在心,不在相 |

| 煮“无米之粥”救济饥民 | 大悲心,平等利他 | 菩萨能以无中生有,度化苦难 |

| 与市井百姓为伴,不避尘俗 | 亲近众生,随机度化 | 菩萨不离世间,常在人间 |

| 以“疯言”劝人止恶 | 智慧度,方便法门 | 菩萨善用巧方便,引人向善 |

这种信仰的形成,也与佛教中国化的过程密切相关,当佛教传入中国,为贴近民众生活,菩萨形象逐渐从“庄严相”转向“世俗化”——观音菩萨从男性变为慈眉善目的女性,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的誓愿,都体现了对现实苦难的关注,不通和尚的传说,正是这种转向的民间注脚:他像一位“邻家菩萨”,以最接地气的方式,让普通民众感受到信仰的温度。

在江南一些古镇,仍流传着不通和尚的故事,甚至有“不通庙”或“疯和尚塔”的遗迹,这些载体不仅是历史的记忆,更是民众对“菩萨转身”信仰的延续——他们相信,菩萨从未远离,或许就在某个“不通”的凡人身上,默默守护着世间的善与慈悲。

相关问答FAQs

Q1:不通和尚的“不通”是否指他修行不高、不通佛法?

A:并非如此。“不通”是民间对他的昵称,实则是他超脱世俗的表现,他不拘泥于传统戒律与经文形式,却将慈悲与智慧融入日常行为,以“无相”之心行“有相”之善,这种“不通世俗”的“不通”,恰是他对佛法“不执着于相”的深刻践行,因此被信众视为菩萨的巧妙示现。

Q2:民间将不通和尚视为“菩萨转身”,与佛教“菩萨应身”的概念有何关联?

A:佛教认为,菩萨为度化不同众生的需求,可示现各种身份,称为“应身”或“化身”,不通和尚的传说正是“菩萨应身”在民间的体现:他以“疯僧”这一看似反传统的身份,打破民众对“修行者”的刻板印象,更有效地传递慈悲与智慧,这种信仰的核心是“菩萨在世间”,强调菩萨的救度并非遥不可及,而是可能存在于身边的平凡之人,只要心怀善念,人人皆可践行菩萨道。