“菩萨应杯”并非一个广为人知的通用名词,但在佛教文化与民间信仰的交融语境中,通常指与菩萨信仰相关的特定法器或供器,多用于修行、供养、法会等场景,其核心内涵在于“感应”——即通过虔诚的供奉与使用,祈求菩萨的慈悲应化,带来内心的安宁、福慧的增长或现实问题的解决,这一概念并非简单的器物名称,而是承载着佛教“心佛众生三无差别”的信仰逻辑,将日常器物转化为沟通凡圣的媒介,体现了佛教“即事而真”“平常心是道”的修行智慧。

历史渊源:从佛教器物到民间信仰的融合

“菩萨应杯”的雏形可追溯至印度佛教早期的供器文化,在原始佛教中,僧侣以“钵”(钵多罗)为乞食、蓄食的法器,象征出家人的简朴与持戒,随着大乘佛教的发展,菩萨信仰兴起,“应化”思想成为核心——菩萨为度化众生,可随类应现,化作种种形象或器物以接引众生,佛教与本土文化融合过程中,“钵”逐渐从实用器物发展为具有象征意义的法器,而“杯”作为日常饮器,因贴近生活,更易被信众接受,成为承载“菩萨应化”理念的载体。

唐代以降,禅宗“农禅并重”的风气盛行,僧侣将饮茶、坐禅结合,茶杯不仅是饮茶工具,更成为修行的“道具”。“菩萨应杯”的概念开始萌芽:若茶杯上绘有菩萨形象(如观音、文殊、普贤等),或在法会中用于供奉菩萨,信众便认为此杯与菩萨“感应道交”,使用时能摄心静虑,甚至获得菩萨的加持,宋代以后,随着民间信仰的普及,陶瓷、金属、木材等材质的“菩萨应杯”大量出现,纹饰从简单的菩萨像,发展为结合莲花、梵文、八吉祥等佛教符号的复杂图案,其功能也从修行工具扩展为家庭供养、祈福禳灾的信物,明清时期,随着手工业的发展,“菩萨应杯”的制作工艺愈发精细,甚至出现“应验”的传说——如某信众使用刻有观音像的茶杯后,疾病痊愈或心愿达成,此类故事进一步强化了其“感应”的文化内涵。

文化内涵:以杯为媒介的“感应”逻辑

“菩萨应杯”的核心文化内涵,在于“应”——即菩萨对众生虔诚心“感应”的回应,这种逻辑根植于大乘佛教“悲智双运”的思想:菩萨以“无缘大慈,同体大悲”的心境,恒时观照众生,众生一念至诚,菩萨便应机化现,予以摄受,而“杯”作为媒介,其特殊性在于“容器”的象征意义:

- 空性之喻:杯体中空,象征佛教“缘起性空”的教义——万物皆因缘和合而生,无自性;信众持杯时,需先“空杯”,放下执着,方能与菩萨的“空性”相应,获得加持。

- 清净之相:杯用于盛装清水、茶汤等,象征“净心”;通过清洗杯体、保持洁净,信众修持“身口意”三业清净,与菩萨的“清净法身”相应。

- 慈悲之用:杯以“盛”为用,象征菩萨“普门示现,广度众生”的慈悲——如同杯子容纳甘露,菩萨以慈悲心接纳众生的烦恼,给予解脱的法味。

“菩萨应杯”的纹饰与符号也蕴含深刻教义:

- 菩萨像:多为观音(大悲)、文殊(大智)、普贤(大行)、地藏(大愿)等,对应菩萨的不同愿力,如持观音像之杯,祈求慈悲化解灾难;持文殊像之杯,祈求智慧增长。

- 莲花:出淤泥而不染,象征烦恼即菩提,凡心与圣心本自无二,提醒信众在日常生活中保持菩提心。

- 梵文/真言:杯底或杯身刻有“唵嘛呢叭咪吽”等六字大明咒或菩萨心咒,以音声陀罗尼的力量,加持持杯者心念专注,与菩萨愿力相应。

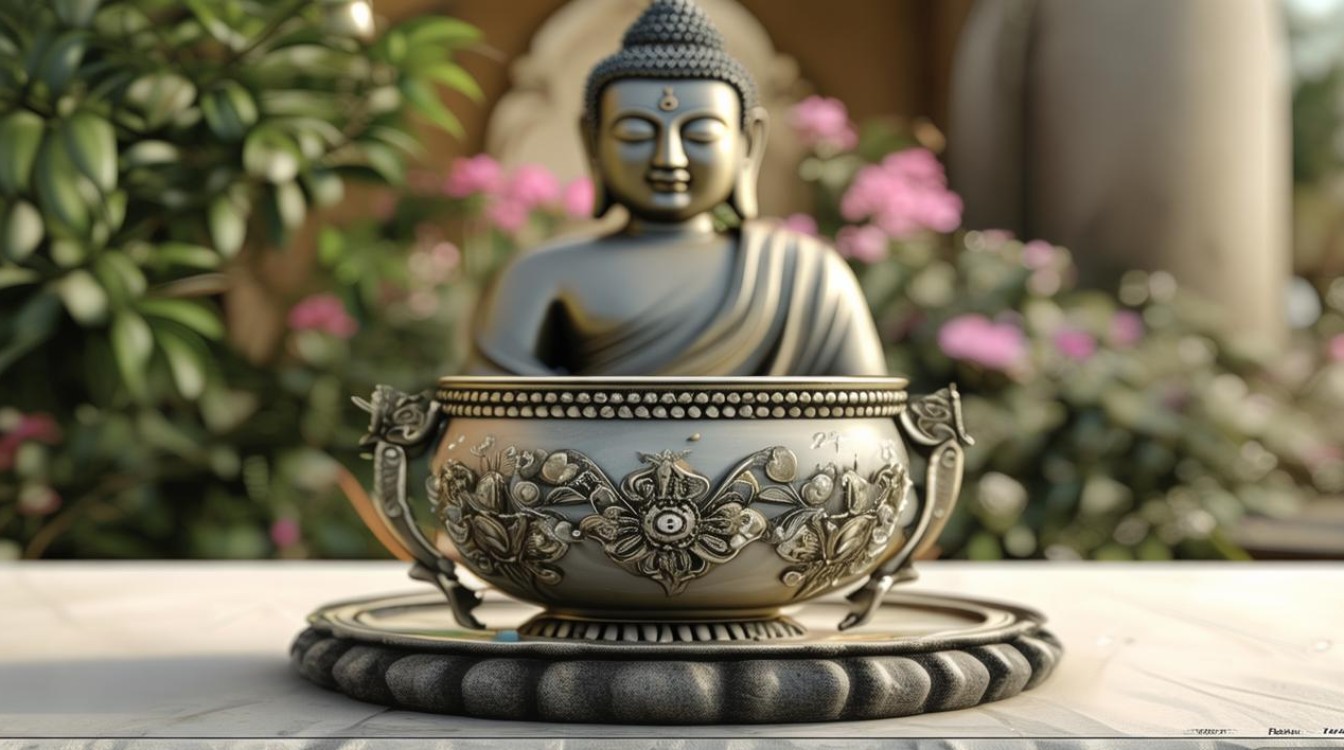

制作工艺:材质、纹饰与法相的庄严

“菩萨应杯”的制作并非单纯的工艺行为,而是被视为“造像”的一种,需遵循“庄严相好”的佛教艺术原则,通过材质选择、纹饰设计、工艺打磨,体现对菩萨的恭敬,不同材质的“菩萨应杯”各有特色,其工艺与文化象征可概括如下:

| 材质 | 工艺特点 | 象征意义 | 常见纹饰 |

|---|---|---|---|

| 陶瓷 | 青花、粉彩、窑变釉等,胎土细腻,釉色温润 | 清净无染,如菩萨“法身清净” | 观音坐莲、文殊骑狮、普贤骑象、莲花纹、梵文 |

| 金属 | 铜、银、錾刻、鎏金、掐丝珐琅,厚重庄严 | 坚固不坏,如菩萨“愿力坚固” | 八吉祥(轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼、长)、菩萨手印(与愿印、定印) |

| 木材 | 檀木、楠木、黄杨木,浮雕、漆艺,温润如玉 | 温润慈悲,如菩萨“柔和谦逊” | 菩萨说法图、卷草纹、缠枝莲,刻有《心经》片段 |

| 玉石 | 和田玉、岫玉,琢磨抛光,通透莹润 | 坚贞纯粹,如菩萨“法性常住” | 观音持莲、祥云纹、如意纹,象征吉祥如意 |

制作过程中,工匠需“心怀恭敬”,部分传统工艺甚至要求工匠在制作前诵经、持咒,认为“心净则国土净”,只有清净心造出的器物,才能真正承载菩萨的“应化”之力,景德镇陶瓷制作“菩萨应杯”时,需选用高岭土拉坯,素烧后以青花料绘制菩萨像,再施以透明釉高温烧制,力求纹饰清晰、釉色莹润,体现“庄严佛土”的理念;金属材质则需经过熔炼、锻打、錾刻、打磨等数十道工序,錾刻时需专注心念,线条流畅,避免急躁,以体现“定中生慧”的修行境界。

使用场景:从修行到生活的“道用”合一

“菩萨应杯”的使用场景多元,既可在寺院法会、禅修等正式场合作为法器,也可在家庭日常中作为修行工具,体现“佛法在世间,不离世间觉”的修行理念。

法会与供养:在寺院举办的祈福法会、水陆法会中,“菩萨应杯”常用于“供茶”仪式——将泡好的茶汤倒入杯中,置于佛前,象征以“茶味”供养菩萨,表达感恩与恭敬,信众认为,通过如法的供养,能与菩萨的“清净法身”相应,获得法喜与加持。

禅修与静心:禅宗修行强调“吃茶去”,将饮茶作为“观心”的媒介,禅修时,僧人或信众持“菩萨应杯”,观茶汤在杯中晃动,看杯身菩萨像倒映其中,专注当下,不起分别心。“杯”不仅是饮器,更是“观想”的对境——通过观想菩萨的慈悲相,修习“慈心观”,培养对众生的悲悯;通过观照杯体的“空性”,体悟“诸法无我”的真理。

家庭修行:在居士家庭中,“菩萨应杯”常作为日常饮茶工具,清晨或睡前,家人以清净心取杯泡茶,默念菩萨名号或心咒,认为此举能“以茶净心”,在日常生活中保持觉知,部分家庭还会在客厅或佛堂供奉“菩萨应杯”,作为家庭修行的象征,提醒家人“菩萨在心中,慈悲在当下”。

祈福与赠予:逢年过节或人生重要时刻(如生日、升学、乔迁),信众常以“菩萨应杯”作为礼物赠予亲友,寓意“以杯为媒,菩萨应化”,愿对方获得菩萨的护佑,平安喜乐。“菩萨应杯”已超越器物本身,成为传递祝福与修行愿力的信物。

象征意义:日常生活中的“菩萨精神”

“菩萨应杯”的深层意义,在于将菩萨的“慈悲、智慧、愿力”融入日常生活,让信众在“用杯”的过程中,体悟“菩萨道”的修行精神。

- 慈悲的实践:用杯盛装茶汤,分与他人饮用,象征“无缘大慈”,通过布施饮食培养慈悲心;

- 智慧的观照:观照杯体的“空”与“有”,体悟“色即是空,空即是色”,在日常生活中不执着于相;

- 愿力的成就:杯身刻有菩萨愿力(如观音“愿度一切众生”),持杯时忆念菩萨愿力,激励自身“发菩提心,行菩萨道”。

可以说,“菩萨应杯”是佛教“人间化”的典型代表——它不是高高在上的法器,而是贴近生活的修行工具,提醒信众“佛法不离世间法”,在吃饭、饮茶等日常行为中,修持慈悲与智慧,最终达到“心佛众生三无差别”的境界。

相关问答FAQs

Q1:菩萨应杯是否必须由特定材质制作?材质的选择有何讲究?

A1:菩萨应杯的材质并无严格规定,关键在于“至诚恭敬”,佛教认为,“心诚则灵”,材质是外在的载体,信众的虔诚心才是感应菩萨的核心,传统上材质的选择会结合菩萨的特质与象征意义:如陶瓷象征清净,适合观音菩萨(大悲);金属象征坚固,适合文殊菩萨(大智);木材象征温润,适合普贤菩萨(大行),材质的选择也可根据个人因缘,如有人偏爱玉石的通透,有人喜欢檀木的香气,只要心存恭敬,任何材质的杯子都能成为与菩萨感应的媒介。

Q2:使用菩萨应杯时有哪些注意事项?如何通过用杯修行?

A2:使用菩萨应杯时,需注意以下几点:

- 保持洁净:使用前后清洗杯体,不用于盛装酒肉、葱蒜等不洁之物,象征“身口意”三业清净;

- 心存恭敬:持杯时默念菩萨名号或心咒,观想菩萨的慈悲相,避免嬉笑喧哗;

- 专注当下:饮茶时细品茶味,观照茶汤的色、香、味,不起分别心,将饮茶转化为“观心”的修行。

通过用杯修行,可培养“平常心”——将菩萨的慈悲与智慧融入日常,在“喝茶”这件小事中,体悟“烦恼即菩提,生死即涅槃”的真理,最终达到“道用合一”的境界。