秘法佛教,通常指佛教中的密宗体系,又称金刚乘(Vajrayana),是佛教发展后期形成的分支,以“即身成佛”“即生成佛”为核心追求,强调通过特定的仪轨、观想、咒语等“秘法”快速转化身心,实现究竟觉悟,作为大乘佛教的深化与延伸,密宗融合了印度教湿婆派、性力派等本土文化元素,后传入西藏与苯教结合,形成独具特色的藏传佛教密法体系,对东亚、南亚乃至全球宗教文化产生了深远影响。

秘法佛教的起源与发展脉络

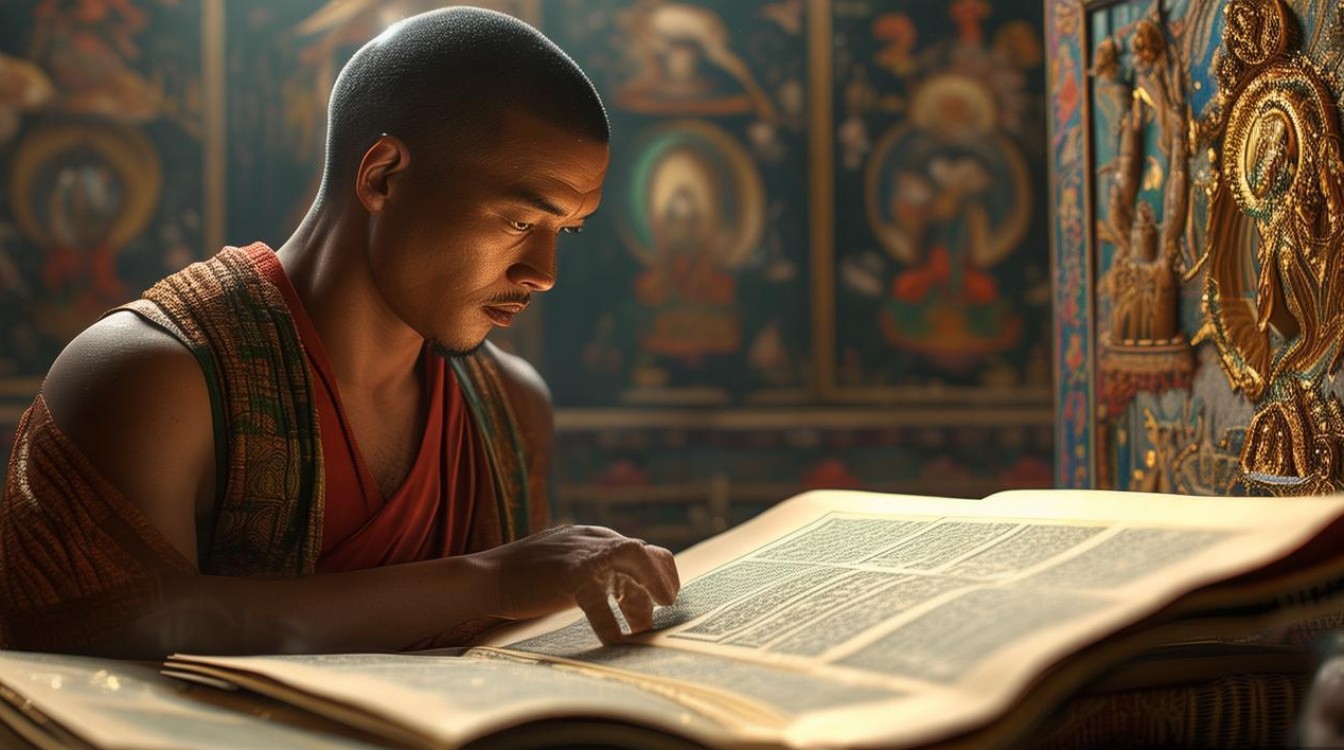

密宗的萌芽可追溯至公元1世纪左右的印度大乘佛教时期,当时部分大乘经典(如《大日经》《金刚顶经》)开始提出“佛身”“真言”“三密”等概念,为密教教义奠定基础,至7世纪,随着印度教 Tantra运动的兴起,佛教吸收了其“轮涅不二”“即身解脱”的思想,逐渐形成体系化的金刚乘,8世纪,莲花生大师应吐蕃赞普赤松德邀请入藏,将印度密教与西藏苯教的自然崇拜、祭祀仪轨融合,创立藏传佛教宁玛派(红教),标志着密宗在西藏的本土化,此后,密宗在西藏经历“前弘期”与“后弘期”的发展,相继形成噶举派(白教)、萨迦派(花教)、格鲁派(黄教)等传承,各派在教法、修持方式上各有侧重,但均以密法为核心,强调“师承”“灌顶”“实修”的不可分割性。

秘法佛教的核心教义与独特理念

即身成佛:快速解脱的路径

与显宗“三大阿僧祇劫”的修行理念不同,密宗认为众生身具“佛性”(本具光明),通过“转染成净”“转识成智”,可在今生即生证得佛果,这一理念基于“轮涅不二”思想——轮回与涅槃并非对立,而是同一本质的不同显现,通过密法直接转化烦恼为菩提,缩短修行时间。

三密相应:身口意的统一修持

“三密”是密宗修行的核心,指“身密”(手印,特定手势)、“口密”(真言,咒语)、“意密”(观想,本尊坛城),修持者通过上师灌顶获得传承,以本尊(如阿弥陀佛、金刚萨埵等)为观想对象,配合手印与咒语,使自身“三密”与佛菩萨“三密”相应,达到“凡即圣”的转化,修持“观音法”时,观想自身为观音菩萨,口诵“嗡嘛呢呗美吽”,结“与愿印”,实现慈悲与智慧的统一。

本尊与坛城:修持的载体与象征

“本尊”是密宗修持所对应的佛菩萨或护法神,代表着特定的功德(如文殊代表智慧,金刚手代表力量),修持者需根据自身根基选择本尊,通过“生起次第”观想本尊坛城(曼陀罗),将凡夫身心转化为佛的清净国土,坛城不仅是观想对象,也是宇宙结构的象征,沙坛城(用彩色细砂绘制后毁弃)更体现了“无常”与“空性”的教义。

上师与灌顶:传承的必要条件

密宗强调“师承为重”,认为上师是连接凡夫与佛果的桥梁,修持者需通过“灌顶”(阿阇黎授予修持资格的仪式)获得传承与加持,灌顶分为四级(瓶灌、密灌、智慧灌、句义灌),象征净化身心、开启智慧、证得佛果的不同阶段,未经灌顶不得修持密法,确保教法的纯正与修持的安全。

秘法佛教的主要传承与派别

藏传佛教密法体系庞大,主要传承派别及其特点如下表所示:

| 派别 | 创立时间 | 代表人物 | 核心教法 | 特点 |

|---|---|---|---|---|

| 宁玛派 | 8世纪(前弘期) | 莲花生大师 | 大圆满法(心部、界部、口诀部) | 传承最古老,称“旧派”,重视“虹身”成就 |

| 噶举派 | 11世纪(后弘期) | 玛尔巴、米拉日巴 | 大手印(实相大手印、方便大手印) | 重视“拙火定”与“梦境瑜伽”,追求“光明大手印” |

| 萨迦派 | 1073年 | 萨钦·贡噶宁波 | 道果法(道、果、行、修) | “道果”教授系统完整,“金法”传承著称 |

| 格鲁派 | 1409年 | 宗喀巴大师 | 显密圆融(先显后密,应成中观) | 严格戒律,系统学修“五部大论”,达赖、班禅活佛体系 |

| 觉囊派 | 12世纪 | 宽俄·瑜伽自在 | 他空见(他续派) | 强调“如来藏”光明常住,修“时轮金刚” |

秘法佛教的修持方法与仪轨

密宗修持分为“生起次第”与“圆满次第”两大阶段,前者侧重“净观”,后者侧重“实证”。

生起次第(Utpattikrama)

通过观想本尊坛城,将凡夫的“粗身”“粗心”转化为佛的“化身”“报身”,具体包括:

- 皈依发心:皈依佛、法、僧,发菩提心,为利众生修持;

- 净障集资:修“金刚萨埵法”净化业障,修“曼茶罗”积累资粮;

- 本尊观想:从观想本尊形象,到融入本尊,再到“本尊即我,我即本尊”的证悟。

圆满次第(Sampannakrama)

在生起次第基础上,修持“脉、气、明点”,转化“细身”“细心”,证得“法身”,核心包括:

- 脉修:观想中脉(脊柱中贯穿的脉管),贯通左右二脉,气入中脉达到“四空”(空、明、乐、无念);

- 气修:修“拙火定”(观想脐间火种),点燃“命气”,融化“明点”,生起“大乐”;

- 明点修:修“不坏明点”(心轮处),通过“宝瓶气”“九节佛风”等控制气的运行,实现“乐空不二”。

密宗还有“火供”(以火为媒介供养本尊)、“会供”(聚集修行者共修,积累资粮)、“度亡法”(中阴救度)等仪轨,涵盖日常修行与临终关怀,形成完整的实践体系。

秘法佛教的文化影响与传播

密宗对西藏文化的影响渗透至艺术、医学、哲学等领域,艺术方面,唐卡、坛城沙画、佛像造像等以密宗本尊、坛城为主题,色彩象征与宗教寓意深刻;医学方面,藏医学的“脉轮理论”与密宗“气脉明点”修持结合,形成“身心同治”的医疗体系;哲学方面,密宗融合中观“空性”与唯识“唯识”,提出“大中观”“他空见”等思想,丰富了佛教哲学内涵。

传播上,密宗于7世纪传入西藏后,13世纪随蒙古帝国扩张传入蒙古地区,17世纪格鲁派成为清朝国教,密法在中国东北、北京等地广泛传播,近代以来,随着藏传佛教在西方的传播,密宗的禅修、咒语、心理学思想受到关注,成为东西方文化交流的重要桥梁。

FAQs

问:密宗的“秘法”是否意味着神秘主义或迷信?

答:密宗的“秘”并非“神秘莫测”,而是对根基未成熟者不轻易传授,需通过“灌顶”“师承”确保修持者理解教义、具备正见,其核心是“方便法门”,通过仪轨、观想等“技术性”方法转化心识,与现代心理学中的“认知重构”有相似之处,密宗强调“以慧为导,以定为基”,所有“秘法”均以“空性智慧”为根本,并非脱离理性的迷信,而是重视实修与体验的修行体系。

问:普通人是否可以修持密宗?需要具备什么条件?

答:普通人可修持密宗,但需满足基本条件:需对佛教基本教义(如四圣谛、十二因缘)有了解,建立正信;需寻找具格上师(通晓教法、戒律清净),通过灌顶获得传承;需遵守“三昧耶戒”(密宗戒律,如不损害众生、不轻视上师等),循序渐进修持,密宗反对盲目修持,强调“慧学”与“定学”并重,若无正见与引导,可能陷入形式化或误解教义,师承”与“戒律”是修持的前提。