近几年,佛教在当代社会的发展呈现出传统与现代深度融合、信仰实践与社会服务相互赋能的多元图景,在科技赋能、文化复兴、社会需求变化的共同推动下,佛教不仅延续着其千年智慧,更以创新姿态回应时代命题,展现出强大的适应性与生命力。

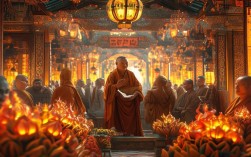

数字化传播成为佛教弘法的重要载体,随着互联网技术的普及,佛教界积极拥抱新媒体,打破时空限制拓展弘法边界,短视频平台上,“禅宗公案”“每日一偈”等内容以动画、实景讲解等形式吸引年轻受众,单条视频播放量常达百万次;直播法会、线上禅修营成为常态,2023年某寺院“新春祈福法会”线上参与人次突破300万,覆盖全球30余个国家和地区,佛教APP功能日益丰富,集佛经阅读、在线抄经、禅修引导、慈善捐赠于一体,“腾讯佛学”“龙泉寺”等月活跃用户均超千万,这种“云端弘法”不仅降低了接触门槛,更通过互动功能增强用户参与感,如“21天禅修打卡”计划帮助都市人养成静心习惯,数字化正成为连接传统智慧与现代生活的桥梁。

社会服务领域,佛教的慈悲精神以更系统化、专业化的方式落地生根,近年来,佛教界慈善组织从传统扶贫济困,向心理关怀、临终关怀、生态保护等多元领域拓展。“心灵驿站”项目在全国200余个城市设立站点,由法师与心理咨询师共同提供情绪疏导服务,年均服务超10万人次;针对老龄化社会,“临终关怀志愿团”为重症患者提供身心照护,推广“生死教育”理念,推动社会对生命价值的理性认知,在环保方面,“绿色寺院”行动倡导低碳生活,通过素食推广、垃圾分类、植树造林等活动,将“依正不二”的教义转化为生态实践,2022年某佛教基金会发起“千寺万僧护黄河”项目,组织沿黄寺院参与生态修复,彰显佛教对“人与自然和谐共生”的中国式现代化贡献的呼应。

学术研究层面,佛教经典的现代阐释与跨学科对话不断深化,高校与寺院合作加强,如“中国佛学院与北京大学联合佛学研究中心”推动佛教哲学与现代伦理学、认知科学的交叉研究,敦煌研究院启动“敦煌佛教文献数字化工程”,已完成5万件文献的整理与云端共享,学术界对佛教人间思想的关注升温,“人间佛教”的现代实践成为研究热点,太虚大师“人生佛教”思想、印顺法师“人间佛教”理念被重新解读,其关注现实、服务众生的精神与当代社会发展需求高度契合,佛教心理学作为新兴分支,将“正念”“禅修”等方法应用于临床心理治疗,某三甲医院与寺院合作开展的“正念减压疗法”对焦虑症患者的有效率超80%,展现了传统智慧在现代医学中的应用价值。

国际交流方面,佛教作为中华文化的重要载体,成为促进文明互鉴的重要纽带。“一带一路”背景下,中国佛教界与沿线国家开展系列交流活动,2023年“中韩佛教文化交流周”吸引两国10万民众参与,通过法会研讨、艺术展览等形式深化理解;南传佛教、藏传佛教的国际交流同步推进,云南佛学院与泰国朱拉隆功大学合作建立“南传佛教研究中心”,西藏佛学院每年招收数十名海外留学生,系统讲授汉传、藏传佛教教义,在欧美地区,禅修营、佛学讲座持续升温,美国“禅修中心”数据显示,过去5年参与禅修的华裔青年增长40%,非裔群体增长25%,佛教文化正成为跨文化理解的重要桥梁。

青年群体对佛教的关注度显著提升,呈现出“信仰理性化、实践生活化”的特点,不同于传统宗教的刻板印象,年轻人更倾向于将佛教智慧作为应对现代生活压力的工具,高校佛学社数量从2018年的300余个增至2023年的800余个,北京大学、复旦大学等高校的“佛学概论”课程选课人数常年爆满;“佛系青年”“躺平”等网络热词背后,折射出年轻人对“少欲知足”“活在当下”等理念的认同,但也需警惕标签化带来的误解,实践中,年轻人通过抄经、茶禅、禅修旅行等形式亲近佛教,某文创品牌推出的“禅意手账”年销量超50万册,将“正念”理念融入日常记录;职场青年发起的“午间禅修”活动,在写字楼中开辟静心空间,让古老的禅修智慧融入现代工作节奏。

佛教数字化传播典型案例

| 平台/形式 | 影响范围 | |

|---|---|---|

| 短视频平台 | “禅宗公案”动画解读系列 | 单条视频播放量超500万 |

| 直播法会 | 某寺院“新春祈福法会” | 线上参与人次超300万 |

| 佛教APP | “龙泉寺”APP(含在线禅修) | 月活跃用户超800万 |

| 线上禅修营 | “21天正念禅修”打卡计划 | 累计参与超50万人次 |

总体而言,近几年佛教的发展既是传统智慧的当代延续,也是宗教与时代互动的生动实践,在数字化浪潮中,佛教以开放姿态拥抱技术;在社会需求中,以慈悲之心服务大众;在文明对话中,以文化之桥促进理解,如何在保持信仰本真的基础上进一步创新,如何引导年轻群体理性认识佛教,将是佛教界持续探索的重要课题。

FAQs

Q:佛教数字化传播是否削弱了宗教的庄严性?

A:数字化传播在形式上更具灵活性,但佛教界始终注重“庄严”与“现代”的平衡,通过高清直播、专业解说还原寺院仪式的庄重感,如某平台“4K直播佛陀诞辰法会”,让观众身临其境感受宗教氛围;内容筛选严格把关,避免过度娱乐化,核心教义阐释仍保持严谨性,数字化本质是传播工具,其价值取决于使用者的初心,只要以“弘法利生”为宗旨,反而能扩大庄严教义的传播力。

Q:年轻人对佛教的兴趣是真正的信仰还是跟风?

A:当前年轻人对佛教的关注呈现出“实践先于信仰”的特点,多数并非直接皈依,而是将其作为生活哲学的参考,他们通过禅修缓解焦虑、用“正念”提升专注力、借“放下”应对压力,这种“工具性认同”是信仰探索的初级阶段,随着接触深入,部分年轻人会进一步研读经典、参与寺院活动,逐步形成系统信仰,佛教界也通过“青年佛学论坛”“禅修体验营”等活动,引导年轻人从“感兴趣”到“真理解”,避免标签化跟风,实现信仰的理性扎根。