唐代菩萨造像是中国佛教艺术的巅峰之作,而菩萨发髻作为其显著特征,不仅是身份象征,更承载了唐代审美、宗教信仰与文化交流的多元内涵,从初唐的清秀雅致到盛唐的丰丽华贵,再到中晚唐的世俗化演变,菩萨发髻的样式变迁,恰似一部立体的唐代文化史,折射出盛世气象与人文精神的交融。

分期演变:从西域遗风到本土气象

唐代菩萨发髻的演变与王朝兴衰、文化政策紧密相连,大致可分为初唐、盛唐、中晚唐三个阶段,各具鲜明的时代特征。

初唐(618-712年):清秀雅致,承前启后

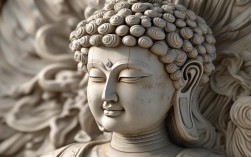

初唐菩萨发髻尚受隋代及西域影响,保留部分“高髻”传统,但线条趋于柔和,少了北朝的刚硬,多了江南的秀逸,常见样式有“螺髻”与“双丫髻”:

- 螺髻:源于印度早期佛教造像,发髻呈螺旋状盘绕,象征佛陀“三十二相”中的“顶髻相”,初唐螺髻多小巧精致,如龙门石窟宾阳三洞的菩萨像,发髻排列规整,顶部饰有宝珠,体现“庄严妙相”的宗教感。

- 双丫髻:受中原女性发式影响,将头发分为两部分在两侧梳成环状,发髻较低,面容清瘦,身形修长,如敦煌莫高窟第323窟菩萨,双丫髻垂于肩颈,配以简洁的头冠,流露“曹衣出水”式的飘逸感。

这一时期发髻装饰相对朴素,以金属箔、彩绘为主,少见繁复珠宝,反映出初唐政权初定、佛教艺术尚在融合探索的特点。

盛唐(713-765年):丰丽华贵,气象万千

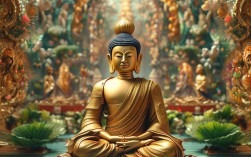

盛唐国力鼎盛,文化包容开放,菩萨发髻迎来华丽蜕变,形成“高耸、硕大、繁缛”的典型特征,成为“盛唐气象”的直观体现,主流样式为“高耸宝冠髻”与“化佛髻”:

- 高耸宝冠髻:发髻高耸如锥,顶部宽阔,覆盖华丽的宝冠,宝冠多以金银打造,镶嵌珍珠、玛瑙、青金石等,边缘饰联珠纹、火焰纹,如龙门石窟奉先寺卢舍那大佛的胁侍菩萨,发髻高达三十余厘米,宝冠中央饰化佛(阿弥陀佛),象征菩萨“上求佛道”的愿力。

- 化佛髻:在发髻中雕刻或塑造小佛像,是菩萨区别于佛陀的重要标识,化佛多为阿弥陀佛或释迦牟尼,体现“菩萨是佛之因”的教义,如敦煌莫高窟第130窟菩萨,发髻层层叠叠,中央化佛清晰可见,周围缠绕金、绿、蓝三彩丝带,富丽堂皇。

盛唐发髻的“高”不仅体现在物理高度,更象征“崇高的宗教地位”与“盛世的华贵”,工匠通过夸张的比例(发髻与面身比达1:3)与繁复的装饰,将菩萨塑造为“人神合一”的理想形象,既满足宗教崇拜,也迎合贵族审美。

中晚唐(766-907年):世俗化与简化

安史之乱后,唐朝国力衰退,佛教艺术从“神性”转向“人性”,菩萨发髻也随之世俗化,趋向低平、简洁,贴近唐代女性流行发式。

- 低平发髻:发髻高度降低,多梳于脑后或顶部,如“惊鹄髻”“盘桓髻”,敦煌莫高窟第158窟菩萨,发髻低平,仅以少量珠饰点缀,面容丰满,体态丰腴,如同唐代贵族女子。

- 垂髻与辫发髻:部分菩萨梳成垂髻(头发自然下垂)或辫发髻(编成发辫),如四川千佛崖造像,菩萨发髻分为两股辫子垂于肩侧,风格活泼,贴近民间生活。

装饰上,中晚唐发髻减少金银珠宝,多用彩绘或素面,体现“返璞归真”的审美趋势,也反映了佛教艺术从“宫廷化”向“民间化”的转变。

地域差异:中原与边陲的风格对话

唐代疆域辽阔,不同地区的菩萨发髻因文化背景、材质工艺的差异,呈现出多元面貌。

| 地域 | 代表石窟/造像 | 发髻特征 | 文化融合 |

|---|---|---|---|

| 中原地区 | 龙门石窟、西安碑林 | 以“高耸宝冠髻”为主,造型规整,装饰繁复,多用石雕、泥塑,体现皇家审美与儒家“中正”之气。 | 融合中原传统礼乐文化,发髻对称、庄重,如奉先寺菩萨发髻强调“轴线对称”,象征秩序。 |

| 敦煌地区 | 莫高窟 | 样式多样,既有“螺髻”“化佛髻”,也有“双丫髻”“垂髻”,受西域(如于阗、龟兹)影响显著。 | 结合印度犍陀罗艺术与粟特文化,如第130窟菩萨发髻中的联珠纹、火焰纹,源自波斯萨珊王朝。 |

| 川渝地区 | 千佛崖、大足石刻 | 以“低平发髻”“辫发髻”为主,造型活泼,装饰简洁,多红砂石雕刻,贴近民间生活。 | 融合巴蜀巫文化与佛教信仰,发髻自然随意,体现“天人合一”的本土观念。 |

中原地区作为政治中心,菩萨发髻更强调“正统”与“庄严”;敦煌作为丝绸之路枢纽,发髻成为文化交融的“试验田”,既有西域的华丽,也有中原的典雅;川渝地区远离中原,发髻更“接地气”,反映佛教艺术的本土化进程。

装饰与象征:从“相好庄严”到“人文寄托”

唐代菩萨发髻的装饰不仅是美学选择,更是宗教内涵与人文精神的载体。

装饰元素:材质与工艺的极致

- 材质:金、银、铜、宝石、彩绘泥、石等,盛唐菩萨发髻多用“鎏金镶宝”,如法门寺地宫出土的银质菩萨头光,发髻镶嵌珍珠、琥珀,体现“以珍宝供养佛”的虔诚。

- 工艺:捶揲、掐丝、镶嵌、彩绘,敦煌莫高窟第61窟菩萨发髻采用“沥粉堆金”工艺,用胶调粉堆出立体纹饰,再贴金彩绘,使发髻在昏暗洞窟中熠熠生辉。

象征意义:宗教与世俗的双重解读

- 宗教象征:发髻中的“化佛”象征菩萨“修行成佛”的果位;“宝珠”象征“智慧圆满”;“火焰纹”象征“光明普照”。

- 世俗寄托:盛唐高耸发髻暗合“社会上升通道”的开放——正如发髻向上生长,唐代平民可通过科举、军功改变命运;中晚唐低平发髻则体现“安史之乱”后人们对安稳生活的向往,菩萨从“神坛”走向“人间”,成为可亲近的精神慰藉。

艺术价值:佛教艺术的中国化典范

唐代菩萨发髻的演变,本质是佛教艺术与中国文化融合的过程,它既保留了印度佛教“庄严妙相”的核心,又注入了唐代“丰腴华丽”“开放包容”的审美,形成独特的“中国式菩萨”形象,这种融合不仅影响了后世宋元明清的佛教造像,更通过丝绸之路传播至日本、韩国,成为东亚佛教艺术的共同源头。

相关问答FAQs

Q1:唐代菩萨发髻与印度佛教发髻有何区别?

A:印度佛教发髻(如犍陀罗艺术)以“波浪形卷发”或“螺髻”为主,强调“自然与神性”,线条粗犷,装饰朴素;唐代菩萨发髻则在保留螺髻基础上,融入中原“高髻”“宝冠”元素,形成“高耸、繁丽、对称”的特征,装饰上大量使用金银珠宝,体现“人间富贵气”,是“神性”与“人性”的结合,本质是佛教艺术的中国化改造。

Q2:为什么唐代菩萨发髻多为高耸样式?

A:高耸发髻是唐代“盛世气象”的直观反映,佛教中“高髻”象征“崇高地位”(如佛陀的“肉髻相”),菩萨作为佛的胁侍,高髻体现其“接近佛”的宗教层级;盛唐国力强盛,贵族女性流行“高髻”(如“惊鹄髻”“螺髻”),菩萨发髻借鉴世俗审美,将宗教庄严与世俗繁华结合,形成“以高为贵”的审美共识,如奉先寺菩萨发髻高达30余厘米,正是对“盛唐高度”的艺术诠释。