文殊师利菩萨,佛教中象征智慧的象征,被誉为“七佛之师”,其语录蕴含深远的般若智慧,为修行者指破迷雾,契入实相,这些语录不仅是佛法的精髓,更是日常生活的指南,帮助我们超越执着,觉悟人生。

在《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》中,文殊菩萨开示:“一切法空性,菩提亦如是。”这里的“一切法”涵盖世间一切现象,无论是物质还是精神,皆是因缘和合而生,无固定不变的“自性”,故称“空性”,而“菩提”即觉悟,亦非实有之物,若执着于“我得菩提”“我证菩提”,便落入分别执着,反而与菩提相违,此句启示我们:修行不应执着于“有”(包括善法、境界、果位),而应体悟万物的空性本质,以无住之心行一切善,方能与菩提相应。

《文殊般若经》中,文殊菩萨言:“世尊,菩萨摩诃萨行深般若波罗蜜多时,应如是观察一切法,不见有法若生若灭,若染若净,若增若减。”这是对“中道观”的阐释:超越“生灭”“染净”“增减”等二元对立的分别心,世间一切现象本无绝对的好与坏、成与败,皆是我们分别心的投射,菩萨修般若时,不随分别心转,而是以平等心观照诸法实相——无生无灭、不染不净、不增不减,例如面对顺境不贪着,逆境不嗔恨,以“中道”智慧安住当下,内心自然清净。

文殊菩萨还有一句广为人知的语录:“心、佛、众生三无差别。”此句揭示了心性本具的平等性:心性本净,与佛无二;众生虽迷,但本性即佛,只是被无明烦恼覆盖,正如《六祖坛经》所言“菩提自性,本来清净”,我们不必向外求佛,自心即是佛,觉悟自性即可解脱,修行不是“修”出一个佛,而是“除”去心上的无明执着,让本具的佛性显现。

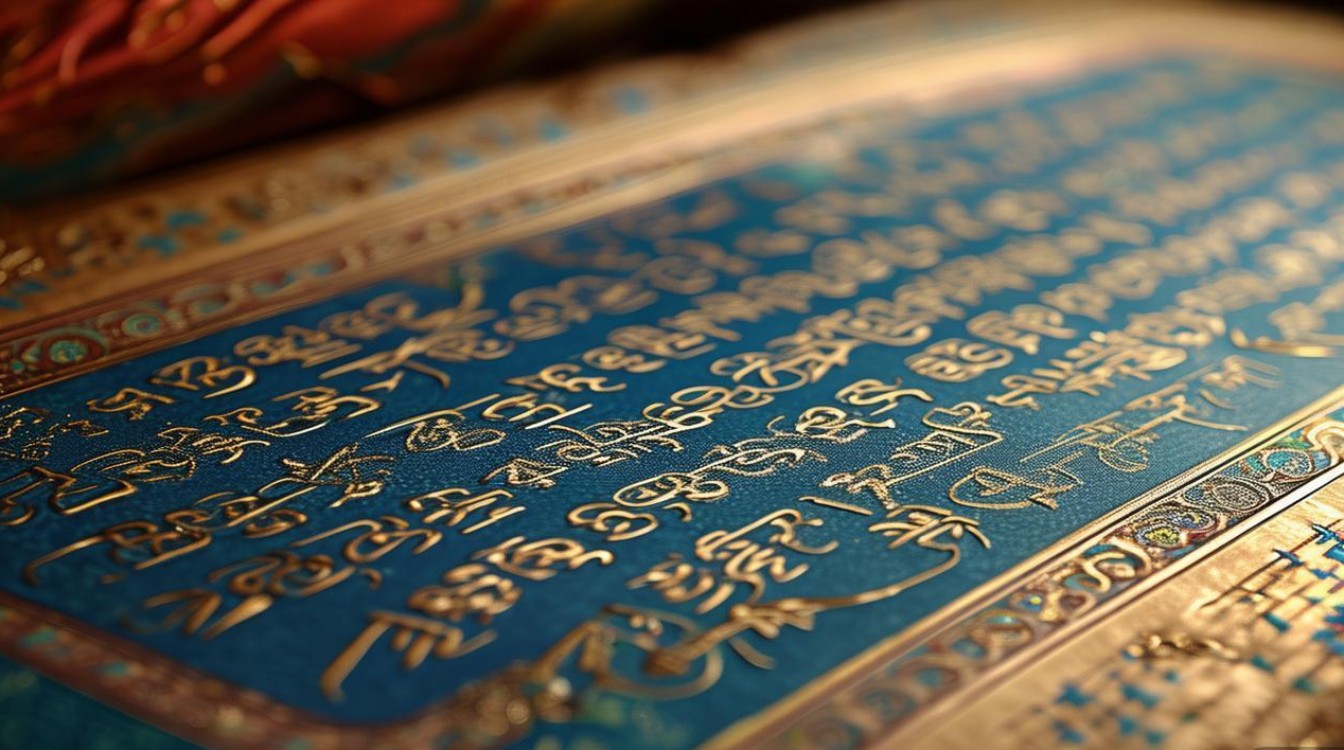

为更清晰理解文殊语录的核心要义,可整理如下:

| 语录原文 | 出处 | 核心要义 | 修行实践 |

|---|---|---|---|

| 一切法空性,菩提亦如是 | 《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》 | 破除对一切法及觉悟的执着,体悟空性 | 不住相布施,无分别心行善 |

| 不见有法若生若灭,若染若净 | 《文殊般若经》 | 超越二元对立,观诸法实相 | 面对顺逆境界,保持平等心 |

| 心、佛、众生三无差别 | 《华严经》等相关典籍 | 自性本具佛性,众生平等 | 反观自心,觉悟自性 |

在信息爆炸、焦虑丛生的时代,文殊语录的智慧更显珍贵,当我们执着于“拥有”时,不妨想想“一切法空性”,明白财富、地位皆是暂住,无需患得患失;当我们陷入“好坏”“成败”的分别时,可学习“不见生灭染净”,以平等心接纳当下;当我们自卑或傲慢时,忆念“心佛众生三无差别”,明白自性本自具足,无需向外攀比,文殊智慧便融入生活,成为我们内心的定海神针。

FAQs

-

问:文殊菩萨的“智慧”和世间的聪明才智有何不同?

答:世间的聪明才智是分别心、执着心的体现,有局限性,常以“我”为中心,追求利益得失;文殊智慧是般若智慧,无分别、无执着,能洞察事物本质(空性),超越二元对立,旨在觉悟人生、解脱烦恼,是究竟的智慧。 -

问:普通人如何通过文殊语录日常修行?

答:日常修行可从“观照”入手:遇事时先不急于评判,用“一切法空性”观照,明白好坏、得失皆因缘暂住,无需执着;与人相处时,用“心、佛、众生三无差别”的心态,平等对待他人,减少分别心;睡前反思今日言行,是否有执着,以“无住生心”为准则,逐步培养般若智慧。