慈法法师是当代中国佛教界一位以弘扬净土法门为核心,注重实修实证、慈悲接引众生著称的僧人,他的修行风格与弘法理念,既继承了净土宗“信深愿切、持名待归”的优良传统,又结合现代社会众生的根机与需求,以平实易懂的语言、贴近生活的开示,为迷茫者点亮心灯,让佛法智慧在当代社会焕发新的生机。

从修行根基来看,慈法法师的佛学体系深植于大乘佛教的经教,尤其以《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》等净土根本经典为依归,他强调“法尔如是”的真理,认为众生本具佛性,与阿弥陀佛本愿力体性不二,故而念佛往生并非遥不可及,而是人人皆可现前的必然归宿,在修行实践中,他倡导“不离心性,不废世谛”,主张将念佛功夫融入日常生活,在行住坐卧、待人接物中保持正念,所谓“念佛人不离世间觉,世间觉者即是念佛人”,这种将出世法与入世法圆融无碍的修行观,打破了人们对“修行必须脱离尘世”的刻板印象,让佛法真正成为指导生活的智慧。

在弘法风格上,慈法法师以“慈悲为本,方便为门”为宗旨,其开示语言质朴无华,少有玄奥的义理辨析,多是从众生当下的烦恼出发,用通俗易懂的比喻、生动鲜活的事例,将深奥的佛法道理转化为可理解、可践行的日常智慧,他常说:“佛法不是学问,是生活的说明书。”面对现代社会的焦虑、压力、迷茫,他从不回避众生的现实困境,而是引导大家通过念佛安顿身心,以“阿弥陀佛”这句洪名圣号作为“精神锚点”,在纷繁复杂的世界中找到内心的安定,他尤其注重对“信”的强调,认为“信为元善本,增长诸善根”,真正的信心不是盲从,而是通过深入经教、体悟自心后产生的坚定信念——深信阿弥陀佛愿力不虚,深信自身本具佛性,深信念佛必定往生,这种以信为基、以愿为导、以持名为行的净土修学体系,为无数寻求心灵慰藉的人提供了清晰的路径。

作为僧人,慈法法师的行持更体现了“菩萨道精神”的践行,他不仅注重自身的定慧熏修,更将弘法利生视为己任,常年奔波于各地寺院、居士林、高校及社会公益场所,举办佛学讲座、共修法会、禅修营等活动,接引不同年龄、不同背景的众生走进佛门,他对弟子和信众的要求,既重视“戒律精严”的僧格养成,也鼓励“慈悲喜舍”的社会关怀,倡导“在生活中修行,在修行中生活”,将佛法精神转化为服务社会、利益众生的实际行动,他曾推动成立慈善基金会,帮扶贫困学子、孤寡老人;在弘法过程中,也常结合环保、心理健康等社会议题,引导人们从佛法中寻找解决现代问题的智慧,展现了“人间佛教”的当代价值。

在思想层面,慈法法师对净土法门的阐释具有鲜明的时代特色,他结合现代科学、心理学等知识,对“念佛”“往生”“净土”等概念进行了创造性转化,让古老的教义与当代人的认知相契合,他将“往生”解释为“心灵的回归”,认为西方极乐世界并非遥不可及的“空间概念”,而是众生本自具足的“清净自性”,念佛即是唤醒自性本具的光明;他将“阿弥陀佛”的“无量光”比作“心灵的阳光”,认为这句名号能驱散众生的无明烦恼,让内心充满光明与温暖,这种阐释既坚守了净土宗的根本义理,又消除了人们对“宗教神秘性”的距离感,使佛法更容易被现代人接受和认同。

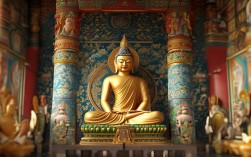

慈法法师对“共修”的重视也值得关注,他认为,在末法时代,众生根机陋劣,烦恼厚重,单独修行易退失初心,通过共修能形成“和合增上”的力量,彼此策发、互相砥砺,他常组织“七日念佛共修”“佛七”等活动,强调在集体共修中培养专注力、清净心,通过大众的“共业”力量,感应阿弥陀佛的愿力加持,这种“独修与共修相结合”的模式,既尊重了个人的修行主体性,又发挥了集体的积极作用,为当代净土修学提供了可借鉴的实践路径。

慈法法师弘法风格与特点简表

| 方面 | |

|---|---|

| 修行理念 | 以信愿行为资粮,将念佛融入日常生活,强调“心佛众生三无差别”,体悟自性本具的弥陀愿力。 |

| 弘法语言 | 质朴通俗,贴近生活,善用比喻和事例阐释深义,避免玄谈,注重实用性与可操作性。 |

| 对现代人的启示 | 引导众生以念佛应对焦虑,以佛法智慧解决生活困境,倡导“人间净土”的建设,即心净则国土净。 |

| 核心教义阐释 | 强调“信为根本”,将“往生”理解为心灵的回归,“净土”为自性清净,破除对“外在净土”的执着。 |

相关问答FAQs

Q1:慈法法师如何指导初学净土的人?

A1:慈法法师对初学净土者的指导,核心是“从信入手,从愿导行,从持名入手”,他强调要“深信”,即通过学习净土经典,建立对阿弥陀佛“愿力不虚、众生皆可往生”的坚定信心,破除“业重障深、不堪往生”的疑虑;要“切愿”,即发起“厌离娑婆、欣求极乐”的切愿,将往生净土作为修行目标;落实到“持名”,即通过专一持念“阿弥陀佛”名号,培养专注力,让佛号成为内心的“习惯”,他建议初学者每天固定时间念佛(如早晚课),并在日常生活中保持“忆念佛号”,遇到烦恼时以佛号代替妄念,长期坚持即可心渐安定,信愿增长。

Q2:慈法法师如何看待“念佛与工作生活”的关系?

A2:慈法法师认为,“念佛与工作生活非但不矛盾,反而是相辅相成的关系”,他主张“工作即修行,生活即道场”,念佛并非要抛弃世俗责任,而是在尽责中保持正念,工作时专心工作,不散乱;待人时慈悲和善,不嗔恚;遇到顺境不贪着,逆境不抱怨,时时以佛号观照自心,让“念佛”成为生活的“背景音”,他说:“念兹在兹,即是功夫;历事炼心,即是修行。”工作生活中的烦恼、压力,正是检验念佛功夫的“道场”,通过念佛转化烦恼,不仅能提升工作效率、改善人际关系,更能让内心在忙碌中保持清净与安定,最终实现“世法佛法不二,烦恼菩提一如”的境界。