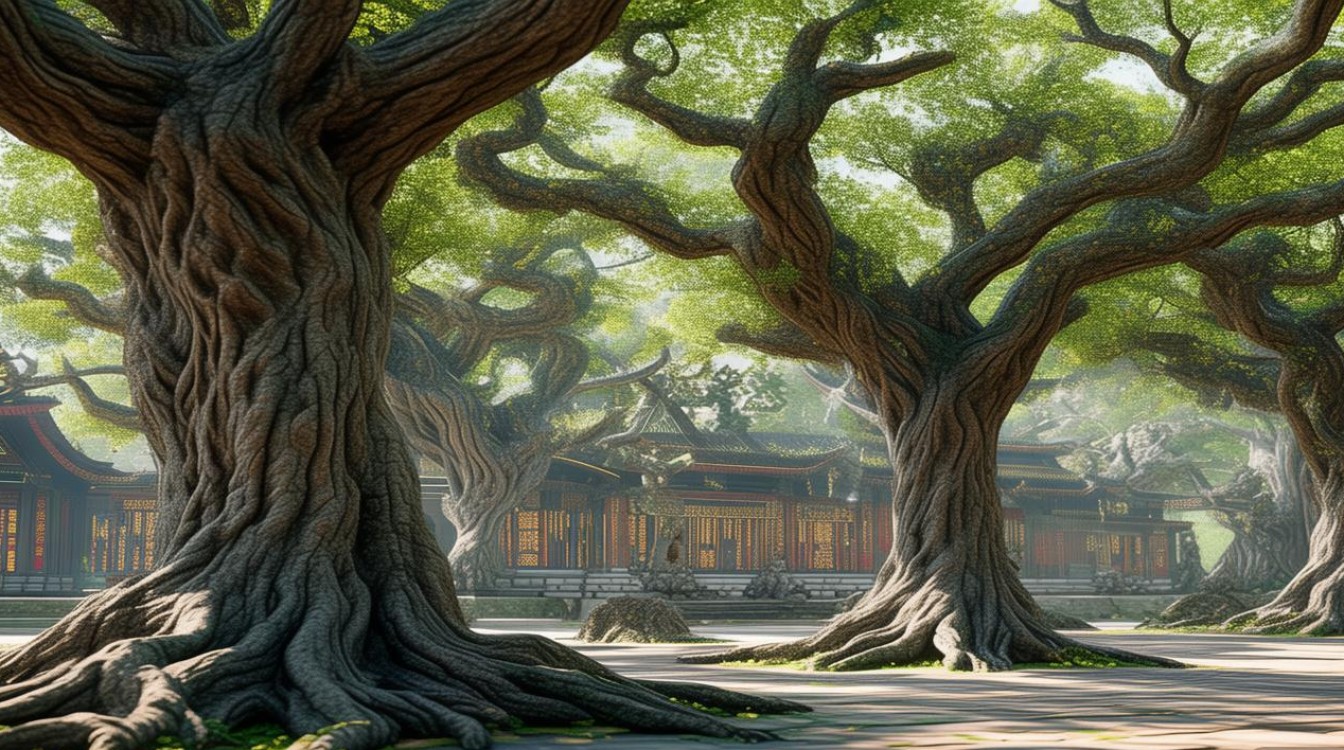

佛教寺院内的树木,从来不是简单的自然景观,而是承载着深厚宗教文化、哲学思想与生态智慧的活态载体,从佛陀在菩提树下悟道起,树木便与佛教结下不解之缘,成为寺院空间中不可或缺的精神符号与生态元素,这些树木或历经千年见证历史变迁,或四季更替传递生命轮回,不仅为寺院营造出清幽庄严的氛围,更以无声的语言诠释着佛教的核心教义。

佛教经典中的树木:神圣叙事与象征符号

佛教对树木的尊崇,源于其根本经典中与树木相关的神圣叙事,佛陀悟道时的菩提树(学名Ficus religiosa)、涅槃时的娑罗树(学名Shorea robusta)、出生时的无忧树(学名Saraca indica)与母亲摩耶夫人手扶的拘毗罗树(学名Ficus racemosa),并称为佛教“四大圣树”,每一棵都对应着佛陀生平的重要节点,成为佛教徒心中的精神图腾。

菩提树象征“觉悟”,因佛陀在此树下证得无上正等正觉,其叶片呈心形尖端微垂,被视为“智慧之叶”;娑罗树代表“无常”,佛陀双林涅槃时,双树顿然变白,提示众生“诸行无常”的真理;无忧花寓意“喜悦”,佛陀诞生时,无忧树花开满枝,象征众生本具的佛性光明;拘毗罗树则象征“庇护”,摩耶夫人在此树下诞下佛陀,喻示佛法对众生的慈悲守护,除“四大圣树”外,贝叶棕(学名Corypha umbraculifera)因叶片曾被用于书写佛经,成为“法身”的象征;银杏(学名Ginkgo biloba)因树龄极长且叶形独特,被视为“佛门圣树”,寓意“坚贞不退的道心”,这些树木通过经典叙事被赋予宗教意义,成为寺院空间布局的精神核心。

寺院树木的分布与种类:空间秩序与生态和谐

佛教寺院的树木种植,并非随意而为,而是遵循严格的宗教仪轨与生态逻辑,形成“神圣空间”与“自然生态”的有机融合,从汉传佛教的“伽七蓝”(寺院)到藏传佛教的“贡巴”(寺庙),再到南传佛教的“维苏”(精舍),其树木布局均体现“以树为境,以境导心”的理念。

(一)空间布局中的树木角色

寺院建筑群通常以中轴线为核心,树木则围绕轴线形成层次分明的景观序列:

- 山门前:多种植常绿乔木如松(象征坚毅)、柏(象征长寿),搭配银杏(象征菩提),营造“庄严国土”的肃穆氛围;

- 大殿前:以菩提树、娑罗树等“圣树”为主,部分寺院(如杭州灵隐寺)会种植七叶树(象征七觉支),供信徒绕塔礼佛时观想;

- 经堂与寮房间:种植桂花(象征吉祥)、玉兰(象征清净)等花木,形成“曲径通幽”的禅意空间,便于僧人静修;

- 后山与园林:保留原生植被或种植竹林(象征“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”)、梅树(象征“凌寒独自开”),构成“城市山林”的生态屏障。

(二)不同宗派的树木偏好

不同宗派因教义差异,对树木的选择各有侧重:

- 汉传佛教:以菩提树(南方寺院)、银杏(北方寺院)为主,辅以松、竹、梅“岁寒三友”,体现“儒释融合”的审美;

- 藏传佛教:偏好雪松(象征庄严)、红柳(象征信仰),将玛尼经幡挂于树枝,形成“树幡合一”的宗教景观;

- 南传佛教:广泛种植贝叶棕、铁力木(象征长寿),因气候湿热,多搭配椰子、棕榈等热带树种,形成“热带佛国”风貌。

以下为部分佛教寺院常见树木及其象征意义简表:

| 树木名称 | 拉丁学名 | 主要分布 | 宗教象征意义 |

|---|---|---|---|

| 菩提树 | Ficus religiosa | 汉传、南传寺院 | 觉悟、智慧 |

| 娑罗树 | Shorea robusta | 南传、藏传寺院 | 无常、涅槃 |

| 银杏 | Ginkgo biloba | 汉传寺院 | 坚贞、菩提道心 |

| 贝叶棕 | Corypha umbraculifera | 南传寺院 | 法身、经典传承 |

| 竹 | Bambusoideae | 汉传寺院 | 虚心、气节 |

| 雪松 | Cedrus deodara | 藏传寺院 | 庄严、永恒 |

树木养护的生态智慧:戒律精神与自然共生

佛教对树木的养护,融合了“依正不二”的生态哲学与“不杀生”的戒律精神,形成独特的“寺院林业”传统,根据《梵网经》记载,“若佛子,故烧人草木,乃至一切处,佛前地,及鬼神村舍,山野中,不得故烧”,明确禁止毁坏草木,体现对自然的敬畏。

古代寺院多设“园头”一职,负责树木种植与养护,僧人通过“农禅并重”的修行方式,将劳作与禅定结合,唐代百丈怀海禅师创立“丛林清规”,要求僧人“一日不作,一日不食”,其中便包括植树、护林的劳作,在养护技术上,寺院采用“有机循环”模式:落叶、落果堆肥滋养土壤,不使用化学农药,允许鸟类、昆虫在树上栖息,形成“乔木-灌木-草本-微生物”的完整生态链。

这种养护智慧不仅保护了古树名木,更维护了寺院的生物多样性,河南少林寺的“秦槐汉柏”历经千年仍枝繁叶茂,与其独特的养护方式密不可分;苏州西园寺的五百罗汉堂周边,古樟树群为鸟类提供栖息地,形成“人树鸟共生”的和谐画面。

当代价值:文化传承与生态实践的融合

在现代社会,佛教院内树木的价值已超越宗教范畴,成为文化传承与生态保护的重要载体,千年古树作为“活文物”,记录着气候变迁、历史事件与民俗文化,如北京潭柘寺的“帝王树”(银杏)已有1300余年历史,见证了中国历代王朝的兴衰;浙江天台国清寺的隋代梅,被誉为“隋梅”,成为佛教天台宗的文化符号。

寺院树木的生态实践为当代环保提供借鉴,许多寺院开展“寺院林业”项目,如福建莆田广化寺推广“生态造林”,在荒山上种植乡土树种;云南西双版纳的南传佛教寺院将贝叶棕保护与非遗传承结合,既保护了物种,又延续了贝叶经文化,这些实践证明,佛教“众生平等”“依正不二”的思想,与现代生态伦理高度契合,为构建人与自然生命共同体提供了东方智慧。

FAQs

问:佛教寺院为何普遍种植松、竹、梅?

答:松、竹、梅被称为“岁寒三友”,其生长特性与佛教修行理念高度契合,松树四季常青,象征修行者“历而不衰”的道心;竹子中空有节,寓意“虚怀若谷”的品格与“气节不弯”的意志;梅花凌寒独放,代表“不畏艰难、早证菩提”的精进精神,汉传佛教寺院通过种植“三友”,将自然景观与修行境界结合,为信徒提供直观的禅修参照。

问:贝叶棕为何被称为“佛教的圣树”?

答:贝叶棕的叶片宽大厚实,古代南亚地区僧人将其处理后作为书写材料,称为“贝叶经”,用以记录佛经与教义,因贝叶经是佛教经典的重要载体,贝叶棕被视为“法身”的象征,代表佛法的永恒传承,在东南亚南传佛教国家,贝叶棕常种植于寺院核心位置,其叶片形状也被融入佛教建筑纹样中,成为独特的文化符号。