在佛教的教义体系中,“投胎”是轮回(Samsara)的核心环节,指众生依据过去世的业力(Karma),在死亡后进入中阴状态,再以新的生命形态降生,而“男人”作为六道之一“人道”中的性别形态,其投生过程既涉及业力法则的运作,也与佛教对生命本质的洞察密切相关,要理解这一主题,需从轮回的基本原理、性别在业力中的呈现、佛教对性别的超越性认知三个层面展开,并结合经典依据与修行视角进行剖析。

轮回与投胎:佛教的生命观基础

佛教认为,一切众生皆在“六道”(天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱)中不断流转,这一过程称为“轮回”,轮回的动力是“业力”——由身、口、意三业(行为、语言、思想)产生的力量,善业感乐果,恶业感苦果,如同“种瓜得瓜,种豆得豆”,死亡并非终结,而是生命形态的转换:肉体坏死后,神识(心识的连续体)进入“中阴身”阶段,一般为49天,期间以业力为牵引,寻找与自身业力相应的父母缘起,完成投生。

投生为人道,已是相对殊胜的果报,据《业报差别经》记载,得人身者“如爪上土”,失人身者“如大地土”,因人道兼具苦乐、有智慧可修行,是趋向解脱的重要起点,而人道中的性别(男或女),则是过去世业力在“受报”时的具体显现,并非固定不变,亦无高低绝对之分。

性别与业力:投胎为“男人”的业力关联

在传统佛教文献中,性别的形成被视作业力作用的结果,不同性别的果报源于过去世的行为差异,需明确的是,这种关联并非“男性优于女性”的依据,而是业力法则的客观呈现,具体可从“共业”与“别业”两个维度理解。

共业与别业:性别的集体与个体业力

“共业”指群体共同造就的业力环境,如某一时代的社会文化、性别观念等,会影响该群体中个体的投生形态;“别业”则是个体独特的业力,直接决定具体的性别、寿命、贫富等,若过去世常行布施、护持正法、尊重师长等善业,可能感得“男身”果报;若多行慈悲、忍辱、关爱弱者等善业,也可能感得“女身”果报,经典中并未将“男身”列为唯一善报,而是强调“业力牵引”的必然性。

影响投胎性别的业力类型

根据《瑜伽师地论》《大智度论》等典籍,与性别相关的业力主要包含三类:

- 身业:如过去世作为男性时,曾保护他人、践行正义;或作为女性时,曾持戒清净、孝养父母,这些行为可能影响后世性别的呈现。

- 口业:如常说柔软语、爱语,不两舌、不恶口,无论男女皆能积累善业,但若曾以性别傲慢(如贬低女性或男性),则可能感得相应性别障碍的果报。

- 意业:内心对性别的执着与分别,是影响投生的关键,若常执着“男尊女卑”或“女尊男卑”,这种分别心会强化业力束缚,使性别成为轮回中的“标签”;反之,若能超越性别分别,则能减少对特定性别的执着。

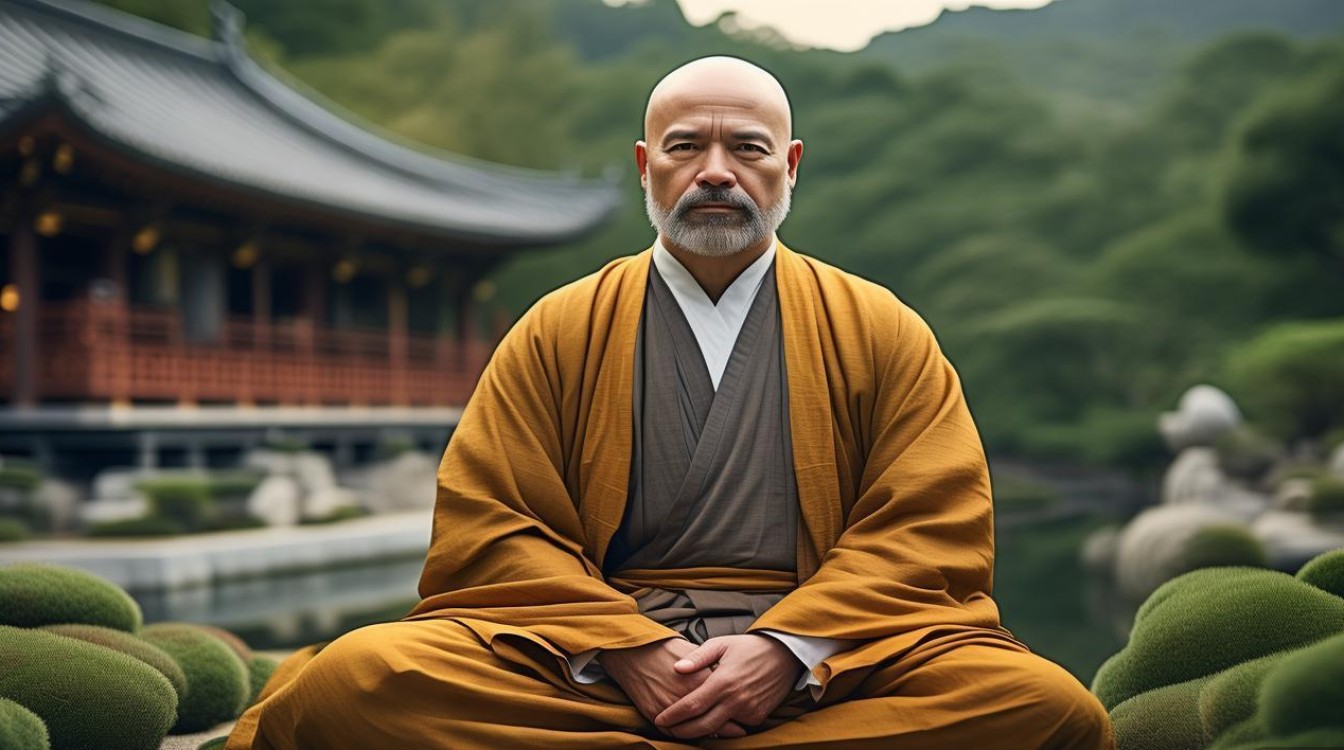

传统视角下的“男身”特殊性

部分经典提到“男身”在修行中的便利性,如《地藏经》中称“女身之业,多障善道”,并非因女性本身低劣,而是因古代社会女性受教育权、修行机会受限,更易受家庭、生育等业力束缚,过去世女性若因性别歧视被剥夺修行机会,或因生育承受极大痛苦,可能感得“女身”果报,增加修行的难度,而“男身”在传统社会中往往有更多接触佛法、出家修行的机会,故被视为“易修解脱”的形态之一,但需注意,这是特定历史条件下的现象,非佛教对性别的本质判断——佛陀时代即允许女性出家(比丘尼),且强调“四姓皆平等”,性别非解脱的障碍。

佛教对性别的超越:超越二元分别的修行视角

尽管传统教义会从业力角度解释性别的形成,但佛教的根本目标并非追求“投胎为男”,而是超越轮回本身,证悟“无我”(Anatman)的真理,从终极视角看,性别只是“五蕴”(色、受、想、行、识)和合的暂相,并无实体,如同“水中月、镜中花”,本质是空性的显现。

“无我”观下的性别平等

佛教认为,众生皆有“佛性”(Buddha-dhatu),即成佛的可能性,这一可能性与性别、种族、身份无关,龙树菩萨在《大智度论》中指出:“众生佛性,犹如金刚,虽处泥犁,终不可断。”无论男女,只要修行正法,断除烦恼,皆可成就佛果,历史上,女性修行者证悟的案例众多,如禅宗初祖摩诃迦叶的弟子“鬘 Deborah”(音译,意译“华色比丘尼”),证得阿罗汉果;唐代禅宗大师永嘉玄觉的弟子“玄机比丘尼”,以“朝空暮雨”的公案展现悟境,皆证明性别与解脱能力无关。

超越性别分别的修行实践

大乘佛教强调“菩萨道”精神,菩萨为度化众生,可随缘示现不同性别形态,如观音菩萨既有“男相”(如印度早期的观音像),也有“女相”(如中国汉传佛教的慈航道人),本质是“应化身”的无分别示现,对修行者而言,关键在于“破除我执”,包括对性别的执着,若执着“男身易解脱”或“女身需转男”,反而会陷入新的轮回障碍,正如《金刚经》所言:“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,则见如来。”性别只是“相”之一,唯有超越分别,才能契入实相。

现代视角下的反思:业力与性别平等

在当代社会,佛教的性别观需结合时代背景重新审视,传统文献中可能存在的“男尊女卑”表述,更多是古代文化对教义的渗透,而非佛教本义,佛教的“业力平等”与“佛性平等”,为性别平等提供了深刻的理论基础:

- 业力责任的平等:无论男女,皆需对自己的身、口、意负责,善恶业力不会因性别而差异报应。

- 修行机会的平等:佛教认为,解脱的关键在于“正见”与“精进”,而非外在条件,现代社会中,女性在教育、修行上的障碍已大幅减少,性别不应成为修行的借口或障碍。

- 慈悲精神的平等:佛教的慈悲(Karuna)是“无缘大慈,同体大悲”,超越性别、物种的界限,男女皆可践行慈悲,利益众生。

六道中性别与修行关联性简表

| 道途 | 性别普遍性 | 修行主要障碍(业力层面) | 解脱可能性 |

|---|---|---|---|

| 天道 | 多为无性别或化现 | 执着于享乐,懈怠修行 | 享福完毕后可能堕落 |

| 人道 | 男女皆有 | 性别分别、社会角色束缚 | 最易修行,男女平等 |

| 阿修罗道 | 男女皆有 | 好斗、傲慢,争胜心强 | 因福报薄,难静心修行 |

| 畜生道 | 多无明显性别 | 愚痴、恐惧,无智慧辨别善恶 | 极难修行,多随业流转 |

| 饿鬼道 | 多无明显性别 | 贪婪、吝啬,长期饥渴 | 无暇修行,业尽方可转生 |

| 地狱道 | 多无明显性别 | 极度痛苦,无丝毫修行机会 | 纯苦无乐,唯有业尽转生 |

相关问答FAQs

Q1:佛教是否认为“投胎为男性比女性更容易解脱”?

A:并非如此,佛教认为,解脱的关键在于“修行”而非“性别”,传统文献中提到“男身”修行便利,是针对古代社会女性受教育权、出家机会受限的历史背景,非佛教对性别的本质判断,佛法强调“四姓皆平等”,男女皆有佛性,只要能断除烦恼、精进修行,无论男女皆可解脱,历史上多位女性比丘尼证得阿罗汉果,证明性别与解脱能力无关。

Q2:如何看待佛教经典中关于“女身多障”的描述?

A:经典中“女身多障”的说法,需结合时代背景辩证看待,古代印度社会女性地位低下,女性常面临教育权、财产权、修行机会的剥夺,这些社会性障碍确实增加了女性修行的难度,但佛教的根本教义是“众生平等”,佛陀允许女性出家,建立比丘尼僧团,本身就打破了当时性别歧视的壁垒,所谓“女身多障”,更多是对“社会业力”的客观描述,而非对女性自身的否定,修行者应关注“如何超越业力束缚”,而非执着于性别差异,正如《维摩诘经》所言:“烦恼即菩提,生死即涅槃”,性别作为“烦恼”之一,正是修行的对境,超越它即可证悟平等性。