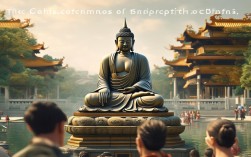

佛教深信因果,这一观念并非简单的“善有善报,恶有恶报”的世俗道德训诫,而是基于对宇宙人生实相的深刻洞见,是佛教世界观、人生观、价值观的基石,在佛教看来,因果是缘起法则的具体体现,所谓“此有故彼有,此生故彼生”,一切现象的存在、变化、消亡,皆是因缘和合的结果,没有任何事物能脱离因果而孤立存在。

因果的本质:缘起与业力

佛教的因果观建立在“缘起”的理论基础上,缘起,即“诸法因缘生”,指一切事物(包括物质现象和精神现象)的产生、变化,都依赖于各种条件的聚合,没有单一的、独立的“第一因”,因果并非线性的一一对应,而是复杂的因缘网络,如同“因果实相”中所言:“因者能生,果者所生”,因是条件,果是结果,二者相互依存,互为因果,而推动这一因果链条运转的核心力量,是“业力”(Karma)。 业力并非神明或超自然力量的主宰,而是个体身、口、意三业行为所产生的潜在力量,身业指身体的行动,口业指言语的表达,意业指思想、动机的造作,每一个善、恶、无记(非善非恶)的行为,都会在心识中留下“业种”,在因缘成熟时,产生相应的果报,佛教强调“自作业,自受报”,个体的命运是自己行为的结果,并非外在力量强加,这体现了对个体道德自主性的高度肯定。

因果的运作:三时与六道

佛教认为因果的成熟具有时间性,分为“现世报”(此生成熟)、“生报”(下一世成熟)、“后报”(多生多世后成熟)三种,并非所有业力都会立即显现,而是需要等待相应的因缘条件聚合,如同种子需要合适的土壤、水分、阳光才能发芽结果,有人行善却遭遇不幸,可能是恶业先成熟;有人作恶却享福,可能是善业先成熟,或恶业因缘尚未具足,所谓“不是不报,时候未到”。 因果的果报还体现在生命的轮回形态中,佛教认为,众生根据业力的牵引,在“六道”(天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道)中不断流转,六道是不同业力感召的生命形态:天道享福但福报享尽仍会堕落,人道苦乐参半且修行机会多,阿修罗道多嗔恨,畜生道愚痴,饿鬼道饥渴,地狱道纯苦,轮回的本质是苦,而苦的根源正是无明与恶业,唯有通过修行断恶修善,才能超越轮回,证得涅槃解脱。

因果与修行:从“畏果”到“慎因”

深信因果并非消极的宿命论,而是积极的修行指南,佛教强调“菩萨畏因,众生畏果”:菩萨重视因的清净,因清净则果自然清净;众生只害怕恶果,却不知恶果源于恶因,继续造恶,导致恶性循环,因果观是佛教修行的起点和动力。 持戒是断恶修善的基础,通过遵守“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)、“十善”等戒律,规范身口意三业,避免造作恶业,积累善业种子,忏悔是净化业力的重要方法,通过“四力忏悔”(依止力、破恶力、恢复力、对治力),对往昔恶生起追悔之心,并发誓不再造作,从而减弱恶业的成熟力量,布施、忍辱、精进、禅定、智慧六度波罗蜜,更是通过利他、调心、增慧等方式,转化业力,趋向解脱。

因果的现代意义:道德基石与心灵良药

在现代社会,因果观具有重要的现实意义,从个人层面,因果观是道德自律的内在依据,提醒人们对自己的行为负责,明白“善恶到头终有报”,从而约束恶念,行善积德,培养慈悲与责任感,从社会层面,因果观促进人际和谐,若人人深信因果,则欺诈、暴力、贪婪等恶行将减少,诚信、善良、利他等善行将增多,有助于构建和谐有序的社会。 面对生活中的困境与挫折,因果观能提供心灵的慰藉,当遭遇不幸时,可反思自身行为,忏悔往昔恶业,积极改过行善,而非怨天尤人;当享受福报时,应知福惜福,继续行善,避免福报耗尽而堕落,因果观还让人超越短视的功利,看到生命的长远价值,明白当下的每一念、每一行都在塑造未来的命运,从而以更积极、更智慧的态度面对人生。

不同业力行为与果报对应表

| 业力类型 | 行为表现(身/口/意) | 业力性质 | 现世果报(部分) | 后世果报(部分) |

|---|---|---|---|---|

| 不杀生 | 保护生命,慈爱众生 | 善业 | 健康,长寿 | 生善道,容貌端正 |

| 杀生 | 伤害生命,残忍对待 | 恶业 | 多病,短命 | 堕三恶道,遭遇横死 |

| 不偷盗 | 尊重他人财物,慷慨布施 | 善业 | 财富丰足,人信服 | 生富贵家,无盗难 |

| 偷盗 | 侵占他人财物,贪婪 | 恶业 | 贫穷,失窃 | 贫穷,遭遇掠夺 |

| 不妄语 | 说实话,爱语,有益语 | 善业 | 言语有威信,人敬重 | 口齿清晰,人乐于亲近 |

| 妄语 | 说谎,恶语,离间语 | 恶业 | 口臭,被人轻视 | 口齿不清,被人欺骗 |

| 贪欲 | 强求占有,不知满足 | 恶业 | 心不得安宁,多焦虑 | 堕饿鬼道,常饥渴 |

| 慈悲 | 关爱他人,乐于助人 | 善业 | 心安,人缘好 | 生善道,得人护持 |

相关问答FAQs

Q1:佛教的因果观是不是封建迷信?如果不存在来世,那因果报应的说法不就失去意义了吗?

A:佛教因果观并非迷信,而是基于对生命现象的理性观察与体悟,从现实层面看,个体的行为(如诚信、善良、暴力、欺诈)确实会对自身与他人产生即时的、短期的影响,这是现世因果的体现,至于“来世”,佛教认为生命是延续的,心识(而非肉体)在业力推动下不断流转,这一观点可通过禅定、实证等内在体验感知,而非仅靠逻辑推知,即便抛开来世,仅从现世看,因果观仍是道德实践的重要准则:行善让人内心安宁、人际关系和谐,作恶则导致内心焦虑、社会冲突,这种“自作业自受报”的规律,在任何社会都客观存在,具有现实意义。

Q2:为什么有些人一生行善却遭遇不幸,有些人作恶多端却过得很好?这难道不是因果不虚的反例吗?

A:这种现象恰恰体现了因果的复杂性,而非因果不虚,因果的成熟受“因缘”影响,并非“一因一果”的简单对应,一个人的果报是过去多生多世业力总和的显现,而非仅此一生的行为决定,业力有“定业”(必定成熟)与“不定业”(可通过忏悔、行善转变)之分,遭遇不幸的善人,可能是过去恶业先成熟,或通过此生苦难消业;作恶却享福的人,可能是过去善业先成熟,或恶业因缘尚未具足,所谓“福尽祸至”,佛教区分“果报”与“报应”:果报是业力的自然结果,报应则带有主观评判,生病是恶业成熟的果报,但若能借此生起忏悔心、修行心,反而成为消业增上的增上缘,未必是“不幸”,不能仅凭表面现象否定因果,需以长远、辩证的眼光看待生命的因果链条。