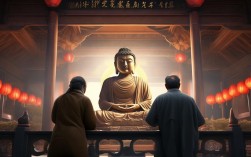

寺庙泥塑佛像作为佛教艺术的重要载体,不仅是宗教信仰的具象化表达,更是古代工匠智慧与审美的结晶,从魏晋南北朝的初创期到唐宋的鼎盛期,再到明清的世俗化转型,泥塑佛像在不同历史时期呈现出独特的艺术风貌,而留存至今的寺庙泥塑佛像图片,则成为我们触摸历史、感受艺术的重要窗口。

这些泥塑佛像的起源可追溯至印度犍陀罗艺术,随着佛教东传,与中国传统雕塑技艺相融合,逐渐形成本土化风格,早期的泥塑佛像受“秀骨清像”美学影响,如山西大同云冈石窟早期昙曜五窟的佛像,面容清瘦,衣纹紧贴身体,呈现出“曹衣出水”的飘逸感;到了唐代,社会开放包容,佛像造型转向丰满圆润,衣纹流畅如“吴带当风”,陕西西安法门寺地宫出土的唐代捧真身菩萨像,便是这一时期的典范,其面容饱满慈祥,璎珞繁复精美,尽显盛唐气象,宋代以后,佛教艺术更贴近生活,佛像表情逐渐生动,如山西太原晋祠圣母殿的侍女像,虽非佛教造像,却反映了宋代泥塑世俗化的趋势,而四川大足石刻的“数珠手观音”,则以恬淡微笑和自然姿态,展现出宋代文人的审美情趣。

不同朝代的泥塑佛像在艺术特征上差异显著,以下通过表格对比其核心特点:

| 朝代 | 造型特征 | 面部表情 | 衣纹处理 | 色彩运用 |

|---|---|---|---|---|

| 魏晋南北朝 | 秀骨清像,比例修长 | 肃穆庄严 | 紧贴身体,线条刚劲 | 以土红、石青为主,古朴 |

| 隋唐 | 丰满圆润,气势恢宏 | 慈祥包容 | 宽松飘逸,动态感强 | 金碧辉煌,重彩渲染 |

| 宋元 | 写实自然,贴近生活 | 生动亲和 | 简洁流畅,富有生活气息 | 淡雅清新,注重层次 |

| 明清 | 世俗化,装饰性增强 | 多样化,含蓄 | 繁缛华丽,细节精致 | 色彩艳丽,对比强烈 |

泥塑佛像的制作工艺极为复杂,需经历“选料、制骨架、塑大形、精修、敷彩、装藏”等十余道工序,工匠多以当地黏土为原料,加入棉絮、糯米浆等增加韧性,用木材或金属制作骨架支撑大型造像,再逐层叠加泥料塑出轮廓,塑形过程中,需反复调整比例与动态,尤其是面部表情的刻画,需通过眉眼、嘴角的微妙变化传递佛像的慈悲与智慧,敷彩则采用天然矿物颜料,如石青、石绿、朱砂等,历经数百年仍色泽鲜艳,浙江普陀山普济寺的观音像,其泥塑底胎细腻,彩绘金箔贴饰,在光影下呈现出庄严而灵动的视觉效果。

从文化意义上看,寺庙泥塑佛像图片不仅是艺术研究的对象,更是历史与宗教的“活化石”,每一尊佛像都承载着特定时期的社会信仰、审美观念与工艺水平,如敦煌莫高窟的唐代泥塑菩萨像,其袈裟上的纹样融合了波斯萨珊王朝的艺术元素,见证了丝绸之路的文化交流,对于现代人而言,这些图片不仅是视觉的欣赏,更是对传统文化的回望,它们让我们得以在数字时代触摸到古代工匠的温度,感受佛教艺术中“庄严慈悯”的精神内核。

相关问答FAQs

Q1:寺庙泥塑佛像的保存现状如何?

A1:寺庙泥塑佛像的保存面临自然侵蚀与人为挑战的双重压力,自然方面,湿度、温度变化会导致泥胎开裂、彩绘剥落,如南方多雨地区的寺庙泥塑易受潮霉变;人为方面,不当的修复、游客触摸及环境污染也会造成损害,我国通过建立数字化档案(如3D扫描存档)、采用传统工艺与现代科技结合的修复方法(如纳米材料加固),以及限制游客近距离接触等方式,逐步加强对泥塑佛像的保护工作。

Q2:普通人如何通过图片欣赏寺庙泥塑佛像的艺术价值?

A2:欣赏寺庙泥塑佛像图片时,可从“形、神、技”三个维度入手,首先观察“形”,即造型的比例与动态,如唐代佛像的“三弯式”体态是否自然流畅;其次品味“神”,通过面部表情(如眼睑下垂的慈悲、嘴角微扬的亲和)感受佛像的精神内涵;最后关注“技”,留意衣纹的层次感(如“曹衣出水”的紧贴、“吴带当风”的飘逸)与色彩的搭配(如唐代金碧辉煌的对比、宋代淡雅清新的层次),结合佛像的朝代背景(如唐代雄健、宋代写实),能更深入理解其艺术风格的成因与文化意义。