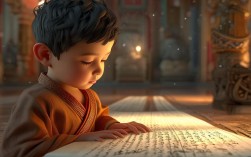

法师念诵灌顶咒是佛教密宗及部分南传佛教中重要的宗教仪式,承载着“传承加持、开启智慧、净化身心”的核心意义,灌顶(藏传佛教称“wang”,梵文为“abhiṣeka”),原意为“注入生命力”,通过具格法师持诵特定咒语,配合手印、法器等,将本尊、上师的智慧与功德注入修行者身心,为其后续修行奠定基础,这一过程并非简单的“念咒”,而是融合了教义传承、观想修行、能量传递的复杂宗教实践,对法师的资质、修行者的心态及仪式环境均有严格要求。

灌顶咒的宗教意义与核心功能

灌顶咒的本质是“三密相应”(身、口、意)的体现:法师通过“口密”持咒,传递本尊的“意”;修行者通过“身密”(如结手印、接受法器)和“意密”(观想本尊),与法师及本尊的能量场连接,其核心功能可概括为三:

- 传承认证:确认修行者获得某一流派或本尊修法的合法资格,如同“钥匙”开启修行法门。

- 净化业障:通过咒语的力量,清除修行者无始以来的业障,消除修行障碍。

- 成熟根基:激发修行者内在的潜能,使其心相续与佛法教义相应,为证悟做准备。

藏传佛教宁玛派的“大圆满”灌顶,需通过“文殊、观音、金刚手”三怙主咒语加持,修行者需观想咒字化光融入身心,最终达到“心性本净”的证悟前提。

法师念诵灌顶咒的前行准备

法师在举行灌顶前需完成严格的准备工作,以确保仪式的“清净”与“效力”:

- 法师资质:必须具备“阿阇梨”(轨范师)资格,即通过系统学习、闭关修行,获得某一流派的灌顶传承,并持有上师的许可,若法师未得传承或心不专一,咒语力量将大打折扣。

- 修行者准备:需持戒清净(如不杀生、不偷盗)、生起菩提心(为利众生而修行),并提前沐浴、穿着朴素,避免荤腥及杂念。

- 法器与场地:场地需布置曼荼罗(象征宇宙坛城),摆放宝瓶(装净水、五谷)、金刚杵(象征坚固)、铃(象征智慧)、法轮(象征佛法)等法器,法器需经开光加持,象征本尊的坛城清净。

灌顶咒念诵的完整流程

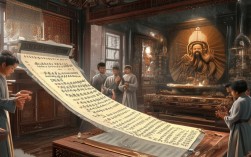

灌顶仪式通常分为“前行、正行、后行”三阶段,咒语念诵贯穿始终:

前行:净坛与皈依

法师首先念诵《净坛咒》,以香、花、灯、涂、食、乐“六供养”净化坛场,邀请十方诸佛、菩萨降临,修行者需随法师念诵“皈依发心文”,皈依佛、法、僧三宝,并发愿“为度化一切众生,誓愿证得无上菩提”。

正行:持咒与加持

此为核心阶段,法师根据灌顶类型(如宝瓶灌顶、秘密灌顶、智慧灌顶、句义灌顶)持诵相应咒语,同时为修行者进行“身、语、意”三灌顶:

- 身灌顶:用宝瓶净水洒在修行者头顶,或以金刚杵轻触其额头,法师念诵“嗡啊吽”(种子咒),观想“净除身业,成就化身佛”。

- 语灌顶:让修行者听闻咒语,或手持铃、杵等法器,法师念诵“嗡班杂咕噜贝玛悉地吽”(文殊心咒),观想“净除语业,成就报身佛”。

- 意灌顶:引导修行者观想本尊与自心无二无别,法师念诵“嗡啊吽班杂咕噜贝玛悉地吽”(完整文殊咒),观想“净除意业,成就法身佛”。

咒语念诵需“心口合一”,法师需观想咒字化为本尊,从自身眉心、喉部、心轮依次发光,融入修行者身心。

后行:回向与发愿

仪式结束后,法师带领修行者念诵《回向文》,将此次灌顶的功德回向给一切众生,祈愿“愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三途苦”,修行者需承诺遵守戒律,每日持咒、观想,巩固灌顶效果。

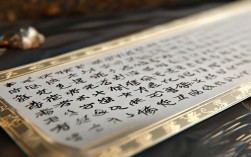

灌顶咒的类型与代表性咒语

不同本尊、不同传承的灌顶咒各有侧重,以下为常见类型及代表性咒语:

| 本尊类别 | 代表性咒语 | 主要功效 | 适用修行者 |

|---|---|---|---|

| 佛部(文殊) | 嗡阿惹巴扎那谛(文殊心咒) | 增长智慧,辩才无碍 | 学生、学者、修行者 |

| 莲花部(观音) | 嗡嘛呢呗美吽(观音心咒) | 慈悲加持,消除灾难 | 希望获得慈悲、脱离苦难者 |

| 金刚部(金刚萨埵) | 嗡班杂萨埵吽(金刚萨埵心咒) | 忏悔业障,清净罪业 | 需净化身心、忏悔业障者 |

| 宝生部(宝生佛) | 嗡阿惹扎那耶(宝生心咒) | 积聚福德,财富圆满 | 希望增长福报、改善生活者 |

注意事项与禁忌

灌顶咒的力量需在“清净”条件下显现,故需遵守以下规范:

- 法师禁忌:仪式前需禁欲、忌食五辛(葱、蒜等),保持内心平静,若中途生起杂念,需重新净化后再继续。

- 修行者禁忌:灌顶期间不可议论、嬉笑,或生起嗔恨心;未得传承者不可随意录音、录像,以免“泄露咒力”反遭业障。

- 环境禁忌:场地需避开污秽之处(如厕所、屠宰场),保持安静,避免干扰。

相关问答FAQs

Q1:普通人可以自己在家念诵灌顶咒吗?

A:不建议,灌顶咒是“密法”的核心,需在具格法师的传承和加持下念诵,否则可能因“未得传承、不解密意”而无法感应,甚至因观想错误引发身心问题,普通人可先修习显教法门(如念佛、持咒),待因缘成熟再寻求灌顶。

Q2:灌顶后一定会有效应吗??为什么有些人感觉不到变化?

A:灌顶的“效应”并非“神通显现”,而是“心性的转变”,修行者若能按传承要求持咒、观想、守戒,会逐渐感到“心更清净、烦恼减少、智慧增长”;若感觉不到变化,可能因“业障深重”(需多忏悔)、“信心不足”或“修行懈怠”,效应因人而异,关键在于“持续践行”,而非执着于“外在感应”。