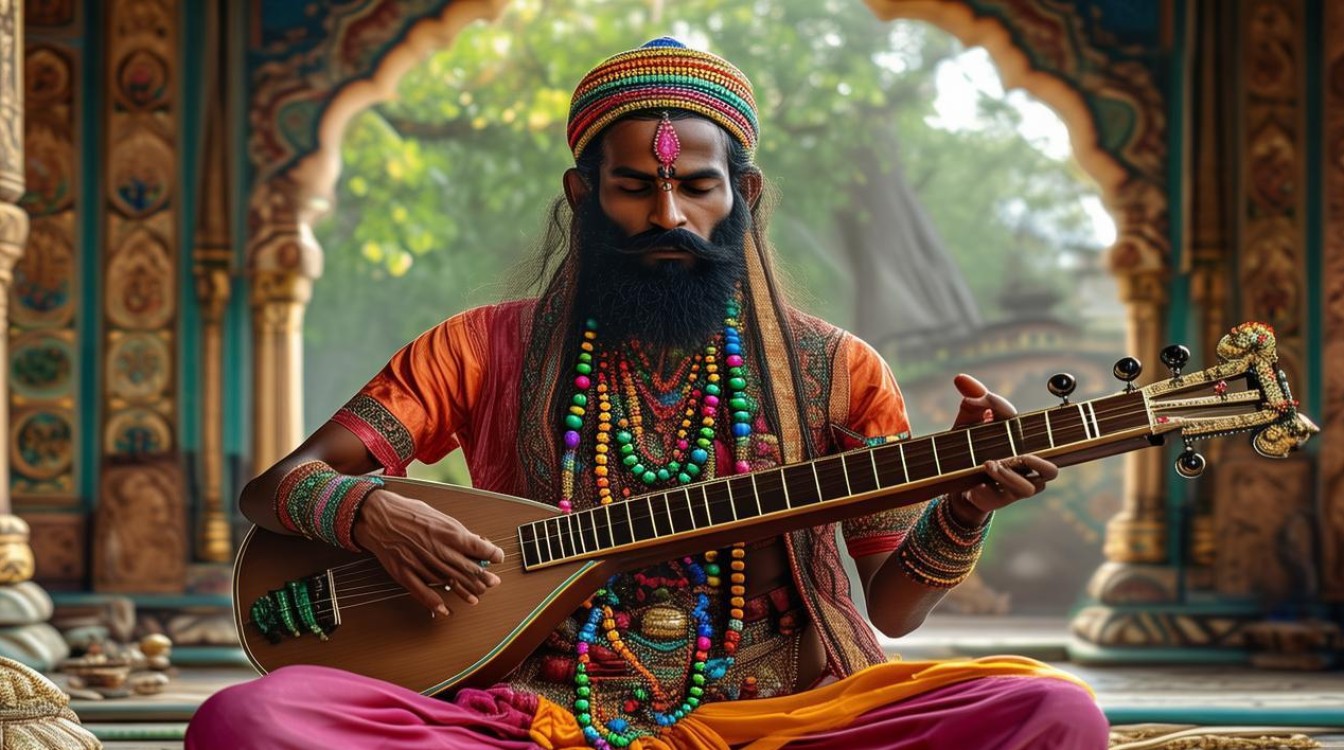

印度法师音乐,作为印度宗教文化中不可或缺的精神载体,是连接凡俗与神圣、个体与宇宙的 sonic bridge(声音桥梁),它并非单纯的艺术表演,而是法师(祭司、瑜伽士、僧侣等)在宗教仪式、冥想修行、祭祀神灵时,通过人声、乐器与特定音律构建的“灵性工具”,其核心在于“Nada Yoga”(声音瑜伽),即相信声音(尤其是特定振动频率)能唤醒内在能量,引导意识超越物质层面,达到与神性合一的境界,这种音乐深深植根于印度教、佛教、锡克教等宗教传统,历经数千年演化,形成了独特的体系与丰富的表现形式。

宗教根源与核心功能:声音作为灵性媒介

印度法师音乐的起源可追溯至吠陀时期(约公元前1500-前500年),当时的《梨俱吠陀》《娑摩吠陀》等文献中,已包含大量用于祭祀的赞歌(Samans)与咒语(Mantras),这些音乐被认为是“神的声音”(Brahman Nada),通过精确的音节、节奏与呼吸,与宇宙的原始秩序(Rta)产生共鸣,印度教仪式中,祭司吟诵的“OM”(唵)被视为宇宙的根源音,包含“过去-未来”的全部维度,是所有曼陀罗的核心。

在佛教中,法师音乐以“梵呗”为代表,通过诵经、偈颂与法器声(如钵、铃、木鱼)引导信众进入禅定状态,锡克教的“圣乐”(Kirtan)则强调集体唱诵《格兰特·沙希卜》中的圣诗,以音乐为媒介消除“自我执念”,实现与神的连接,无论是哪种宗教,法师音乐的核心功能均包括:净化空间(驱除负面能量)、集中意识(通过重复音律排除杂念)、沟通神灵(以声音为“ offerings”,献给神祇)以及疗愈身心(特定音律被认为能平衡身体的“脉轮”能量)。

核心元素:曼陀罗、乐器与音律的精密结合

印度法师音乐的独特性,在于其将“文本”“音律”“乐器”“呼吸”四大元素融为一体,形成高度规范又充满灵性张力的表达体系。

曼陀罗(Mantra):咒语的声灵力量

曼陀罗是法师音乐的核心“文本”,通常由梵文音节组成,如“Gayatri Mantra”(盖娅特里真言)、“Maha Mrityunjaya Mantra”(大自在陀罗尼),其意义不仅在于语义,更在于“声音振动”——法师需通过特定的发音方式(如腹式呼吸、鼻腔共鸣),让音节在体内产生共振。“OM”的发音分为“阿”(A)、“乌”(U)、“姆”(M)三阶段,分别对应“意识-梦境-深睡”三种状态,最终归于“第四状态”(Turiya),即超越个体意识的纯粹觉知,曼陀罗的重复吟诵(Japa)并非机械记忆,而是通过声音的“穿透力”,打破思维的局限,直抵灵性本质。

乐器:法器与旋律的交响

印度法师音乐中的乐器并非“伴奏工具”,而是“神圣法器”,其材质、音色与演奏方式均被赋予宗教意义,以下是核心乐器及其功能:

| 乐器名称 | 材质/构造 | 宗教/流派关联 | 核心功能作用 |

|---|---|---|---|

| 坦布拉(Tanpura) | 4-6根弦,木质共鸣箱 | 印度教/锡克教圣乐 | 提供“持续音”(Drone),模拟宇宙的“背景振动”,营造冥想空间,稳定听众意识。 |

| 塔布拉(Tabla) | 木制鼓身,上下鼓膜(兽皮) | 印度教/北印度古典 | 通过复杂的“波尔”(Bol)节奏,控制仪式进程,引导呼吸律动,象征宇宙的“时间循环”。 |

| 西塔琴(Sitar) | 长颈共鸣箱,金属共鸣弦 | 印度教/北印度密宗 | 主旋律乐器,象征“宇宙的阶梯”,通过推弦(Meend)模拟声音的流动,表达“神之喜悦”。 |

| 手鼓(Dholak) | 单面/双面鼓身,皮革鼓膜 | 民间/锡克教Kirtan | 提供强劲节奏,激发集体唱诵的能量,常用于节庆仪式,象征“生命的脉动”。 |

| 铜锣(Gong) | 青铜圆盘,中心凸起 | 佛教/印度教密宗 | 敲击时产生低频共鸣,用于仪式“净化空间”,驱散负能量,象征“宇宙的觉醒”。 |

拉格(Raga)与塔拉(Tala):灵性音律的框架

“拉格”是印度音乐的“旋律模式”,法师音乐中的拉格并非随意创作,而是与特定神祇、时间、季节绑定。“ morning raga”(如Bhairav)用于日出仪式,其音阶暗合晨光的渐变;“devotional raga”(如Bhimpalasi)则用于敬拜毗湿奴,通过微音(Murki)与滑音(Kana)表达“虔诚的渴望”。

“塔拉”是“节奏循环”,法师需掌握复杂的节拍(如16拍的Teental),通过呼吸与鼓点的配合,实现“身心合一”,在密宗仪式中,塔拉的节奏甚至被用来模拟“心跳”与“呼吸”,引导修行者进入“超觉状态”(Samadhi)。

流派与地域差异:多元传统的共生

印度法师音乐并非铁板一块,不同宗教、地域与修行传统,衍生出丰富的流派:

- 南印度卡纳塔克音乐:以寺庙仪式为核心,强调声乐(Carnatic Vocal),乐器如维纳琴(Veena,象征“宇宙之弦”)和卡兰贾里(Kanjira,小型手鼓),音律严谨,注重“即兴与规范的平衡”。

- 北印度印度教密宗音乐:融合苏菲教神秘主义,使用西塔琴与塔布拉,拉格更具“情感张力”,如“Raga Darbari Kanada”用于深夜冥想,其深沉音色象征“神的不可知性”。

- 锡克教圣乐(Kirtan):以集体唱诵为主,乐器如手风琴(Harmonium)和塔布拉,节奏明快,强调“平等与奉献”,歌词取自《格兰特·沙希卜》,语言为旁遮普语,通俗易懂。

- 佛教梵呗:以钵(Bowl)、铃(Bell)与诵经为主,音色空灵,追求“寂静的觉醒”,藏传佛教中,“金刚唱诵”(Vajra Gayan)通过低频喉音模拟“宇宙之音”。

现代演变:从寺庙到全球冥想场景

随着全球化与跨文化交流,印度法师音乐逐渐突破宗教边界,进入现代生活,瑜伽、冥想热潮使其成为“声音疗愈”的核心工具——OM唱诵被用于减压,坦布拉的持续音被应用于“频率疗法”(432Hz被认为与地球振动频率一致),音乐家如Ravi Shankar(西塔琴大师)、Deva Premal(梵呗歌手)将传统法师音乐与电子、新世纪音乐融合,使其登上世界音乐舞台,被不同文化背景的人接受。

这种“世俗化”也引发争议:部分法师认为,脱离宗教语境的音乐会丧失其“灵性内核”,沦为“文化符号”,如何平衡“传承”与“创新”,成为印度法师音乐在现代面临的核心议题。

相关问答FAQs

Q1:印度法师音乐与普通印度古典音乐有何本质区别?

A:印度法师音乐以“宗教修行”为核心目的,强调声音的“灵性功能”(如曼陀罗的咒语力量、Nada瑜伽的振动疗愈),音乐结构需严格遵循宗教仪轨(如特定神祇对应的拉格、仪式阶段的节奏变化),普通印度古典音乐虽源于宗教,但已发展为独立艺术形式,更注重“艺术表现”(如即兴演奏的技巧、raga的情感表达),受众更广,场景多为音乐会而非宗教仪式,简单说,法师音乐是“修行工具”,古典音乐是“艺术形式”。

Q2:非宗教人士如何正确理解和体验印度法师音乐?

A:可通过“三步法”体验:

- 了解“声音背后的逻辑”:不必精通梵文,但可理解曼陀罗的基本含义(如OM代表“宇宙本源”)、拉格的情感属性(如晨光拉格的“明亮感”),避免仅将其当作“背景音乐”。

- 参与“沉浸式聆听”:选择仪式完整的录音(如晨祭梵呗、Kirtan集体唱诵),闭眼感受声音的“振动”(如坦布拉的持续音如何影响胸腔),跟随呼吸节奏调整状态。

- 结合“身体实践”:在瑜伽或冥想中法师音乐,例如配合OM唱诵做“腹式呼吸”,或用塔布拉节奏引导动作,通过身体感知声音的“能量”,而非仅用耳朵“听”。