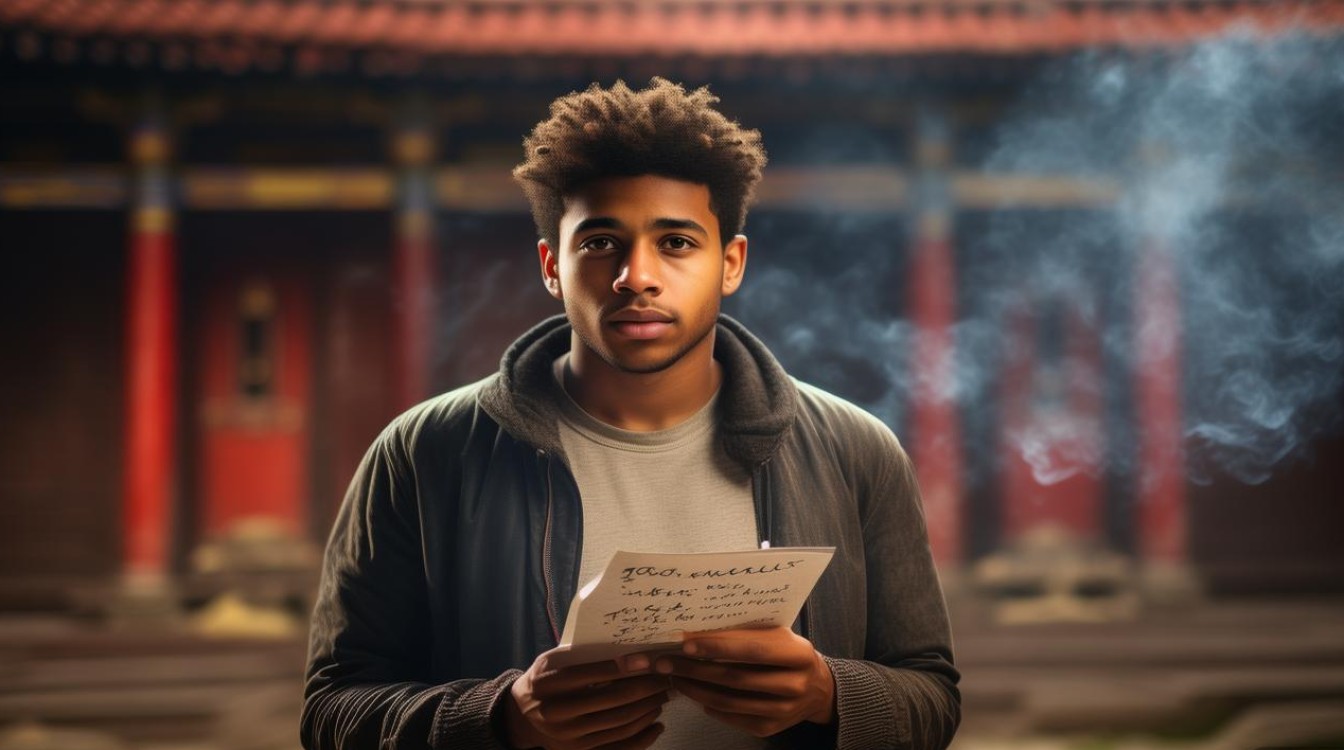

在社交媒体蓬勃发展的今天,“社会小伙寺庙上香照片”成为了一个引发广泛讨论的文化现象,这类照片通常以视觉反差感为核心:照片中的年轻人或许留着夸张的发型、穿着宽松的潮牌、戴着粗重的金链,这是大众对“社会小伙”的刻板印象;而他们所处的场景却是香烟缭绕的寺庙,手持香烛,神情或专注、或拘谨,与传统印象中“社会人”的张扬形成鲜明对比,这种反差让这些照片在网络上迅速传播,也引发了人们对青年群体、传统文化与社会标签的多重思考。

从社会文化视角看,这种现象折射出当代青年身份认同的多元与流动,过去,“社会小伙”常被贴上“叛逆”“非主流”甚至“不良”的标签,其外在形象与主流价值观似乎格格不入,但当他们走进寺庙,参与这一承载着千年文化传统的仪式时,实际上是在用行动打破刻板印象——个体的身份并非单一标签可以定义,“社会”的外壳下,同样可能藏着对平安、顺遂的朴素祈愿,对传统文化的敬畏之心,或是在快节奏生活中寻求精神慰藉的渴望,这种转变也反映了社会包容度的提升:人们开始意识到,不同群体对“美好生活”的向往是相通的,外在表达方式的差异不应成为评判内心价值的标准。

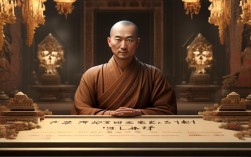

从个体心理层面分析,“寺庙上香”对部分“社会小伙”而言,可能是一种“自我和解”的方式,在现实社会中,他们或许因形象、职业(如从事直播、汽修、个体经营等)而面临偏见,寺庙作为一个“神圣空间”,提供了暂时剥离社会身份、回归内心的机会,上香时的仪式感——鞠躬、合十、插香,既是对神明的祈愿,也是对自我的对话:有人为家人健康祈福,有人为事业顺利许愿,有人则单纯想“静一静”,这种行为无关宗教信仰的深浅,更多是现代人面对压力时的一种心理调适,传统文化在这一过程中成为了青年群体情绪出口的载体。

从传统与现代的融合视角看,“社会小伙寺庙上香照片”也体现了传统文化在年轻群体中的“创造性转化”,过去,寺庙常被视为中老年人的专属场所,但如今,越来越多年轻人通过短视频、社交平台分享自己的“寺庙打卡”经历,让这一古老仪式焕发出新的活力,他们或许会用网络热词描述“求签”的结果,会拍下与佛像的创意合影,甚至将“上香”与“祈福手链”“开光饰品”等潮流元素结合——这些看似“混搭”的行为,实则让传统文化以更贴近青年生活的方式被感知、被传播,打破了代际之间的文化隔阂。

这类照片也引发了一些争议,有人质疑其“作秀”成分,认为部分年轻人只是将寺庙当作“网红打卡地”,缺乏对传统文化的真正理解;也有人担忧,过度强调“反差感”可能让仪式本身沦为表演,消解其严肃性,但客观来看,任何文化现象在传播中都难免伴随表面化、碎片化的倾向,我们不能因少数“作秀”行为而否定整体现象的积极意义——至少,它让更多年轻人开始关注寺庙、了解香道文化,甚至主动查阅佛教历史,这种“浅层关注”或许正是深度接触的起点。

| 维度 | 具体表现 | 深层意义 |

|---|---|---|

| 社会文化 | 打破“社会小伙”刻板印象,展现身份多元性 | 推动社会对不同群体的包容,消解基于外在形象的偏见 |

| 个体心理 | 在神圣空间寻求情绪出口,实现与现实压力的短暂和解 | 反映现代青年对精神慰藉的需求,传统文化成为心理调适的载体 |

| 传统与现代 | 以“打卡”“创意合影”等形式传播寺庙文化,融合网络语境 | 推动传统文化的年轻化表达,增强其在代际间的传播力 |

这种现象的出现,本质上是个体选择与社会观念互动的结果,当“社会小伙”与“寺庙上香”这两个看似矛盾的元素相遇,碰撞出的不仅是视觉上的反差,更是对社会包容、文化传承与青年心理的深层思考,它提醒我们:不要轻易给任何人或群体贴标签,因为每个“反差”的背后,都可能藏着未被看见的真实需求与文化生命力。

FAQs

Q1:有人认为“社会小伙去寺庙上香”只是跟风打卡,并非真心信仰,这种看法合理吗?

A1:这种看法有一定片面性,个体行为的动机复杂多样,确实存在部分年轻人将寺庙作为“网红打卡地”的现象,追求社交平台的关注度;但也有不少人是在生活压力、人生迷茫中主动寻求精神寄托,或是对传统文化产生好奇后深入了解,我们不能以偏概全,用“跟风”否定所有行为的真诚性,而应尊重个体差异——即便只是“浅层接触”,也可能成为深入了解传统文化的契机。

Q2:“社会小伙寺庙上香照片”的流行,对传统文化的传播有积极作用吗?

A2:积极作用是主要的,这类照片打破了“寺庙=老年人专属”的刻板印象,吸引更多年轻人关注传统文化场所;通过社交平台的传播,寺庙文化、香道礼仪等内容以更轻松、贴近青年生活的方式触达大众,降低了传统文化的“距离感”;这种反差感引发的讨论,客观上也让更多人开始思考传统与现代、个体与社会的关系,有助于提升文化关注度,传播中也需注意避免过度娱乐化,保持文化内核的严肃性。