诃利帝菩萨,又称诃利帝母、鬼子母,是佛教信仰体系中极具特色的女性护法神,尤其在汉传佛教与藏传佛教中备受崇奉,她原为印度古代传说中的鬼道众生,后因佛陀教化而皈依佛法,从“食子罗刹”转变为“护法菩萨”,其信仰承载着佛教慈悲济世、度化众生的大乘精神,也与民间对儿童庇佑、家庭安宁的期盼深度融合。

名称与起源:从“恶鬼”到“菩萨”的转化

诃利帝菩萨的信仰源于古印度神话,梵语名“Hariti”,音译为“诃利帝”,意译为“欢喜天”“爱子母”或“鬼子母”,据《佛说鬼子母经》《杂宝藏经》等经典记载,诃利帝原为王舍城附近的罗刹女,与半支迦罗刹为夫妇,生有五百子,因爱子心切,她常到王舍城偷食他人幼儿,导致城中儿童接连失踪,百姓恐慌不已,纷纷向佛陀求助。

佛陀得知后,以神力将其最疼爱的幼子藏于钵中,诃利帝遍寻不得,痛苦万分,佛陀趁机点化:“汝食他人之子,不亦痛苦乎?世间众生皆爱其子,汝今之苦,正是他人之苦。”诃利幡然醒悟,向佛陀忏悔并发誓:“从此以后,永断杀业,护持佛法,保护天下儿童,令其远离灾厄。”佛陀遂为其授记,称其为“诃利帝菩萨”,她也成为佛教最早的护法神之一,这一“从恶向善”的转化,成为佛教“忏悔得度”“众生皆可成佛”理念的生动体现。

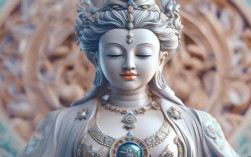

形象特征:多面多臂的“护子慈母”

诃利帝菩萨的造像具有鲜明的象征意义,其形象在不同文化背景下略有差异,但核心元素一致,通常表现为多面(多为三面、六面或九面),每面表情各异——或慈悲祥和,或威严降魔,象征其悲悯心遍及一切众生;多臂(常见四臂、六臂或八臂),手持莲花(象征清净)、宝珠(象征福德)、索子(象征降魔)或结印(象征禅定),体现其度化众生的神通与愿力;身侧常环绕多个孩童(或怀抱、或依偎),代表其作为“五百子母”的护佑对象,也象征她对所有儿童的慈爱。

在汉传佛教寺庙中,诃利帝菩萨多被塑造成雍容贵妇形象,端坐莲台,面容慈祥,身披天衣,佩戴璎珞,兼具母性的温柔与护法的威严;藏传佛教中,她可能与多闻天王等护法神结合,形象更显威猛,手持法器更具藏地特色,但核心的“护佑儿童”职能不变,这种形象设计既保留了其作为“鬼神”的原始特征,又赋予其“菩萨”的慈悲属性,实现了“威猛度恶”与“慈悲护善”的统一。

职能与信仰:从“护法”到“护世”的扩展

作为护法神,诃利帝菩萨的核心职能是“护持佛法”与“护佑众生”,在佛教体系中,她属于“鬼道护法”,但因已皈依正法,其护佑对象超越鬼道,扩展到所有善信,具体而言,她被视为儿童的“保护神”,民间常向其祈求孩子健康成长、远离病灾;她也是妇女的“庇佑者”,尤其受到孕妇的崇信,祈求生产顺利、母子平安。

因她曾为“食子罗刹”,却因忏悔修行而得度,这一转化使其成为佛教“改过迁善”的象征,信徒认为,即使曾犯过错,只要真心忏悔、精进修行,皆可解脱成就,在汉地民间信仰中,诃利帝菩萨甚至与送子观音、碧霞元君等神祇融合,成为兼具“送子”与“护子”双重职能的生育神,其信仰深入家庭生活,体现了佛教与民间文化的交融,在江南地区,农历四月为“鬼子母诞”,信徒会携子女到寺庙祈福,祈求孩子平安聪慧;在藏地,她被视为“地方护法”,与苯教神祇结合,兼具保护部落、丰饶土地的功能。

经典依据:信仰的文本基石

诃利帝菩萨的信仰主要依据汉译佛教经典。《佛说鬼子母经》详细记载了她从造恶到皈依的过程,其中明确记录了她的发愿:“我今归依佛法僧宝,尽未来际,护持佛法,令诸众生,若男若女,若童若稚,皆得安稳,远离恐怖。”这一发愿成为其信仰的核心,确立了“护持佛法”与“护佑众生”的双重使命。《杂宝藏经》则补充了她与佛陀的互动细节,如佛陀如何通过藏其幼子使其醒悟,以及她皈依后如何护持王舍城百姓的故事,进一步丰富了其人格化的形象。

这些经典不仅奠定了诃利帝菩萨的信仰基础,也通过她的故事传递了佛教“慈悲”“因果”“忏悔”的核心教义,值得注意的是,诃利帝菩萨的信仰在印度佛教后期逐渐衰落,但在汉传与藏传佛教中得以传承发展,成为佛教本土化的重要例证。

诃利帝菩萨信仰关键信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 梵语名称 | Hariti |

| 汉译别称 | 诃利帝母、鬼子母、欢喜天、爱子母 |

| 核心职能 | 护持佛法、护佑儿童妇女、消灾免难、改过迁善 |

| 主要经典 | 《佛说鬼子母经》《杂宝藏经》 |

| 典型造像特征 | 多面多臂、手持法器(莲花、宝珠、索子)、身侧环绕孩童、端坐莲台 |

| 信仰文化意义 | 体现佛教“忏悔得度”“众生皆可成佛”理念,融合民间儿童保护与生育崇拜 |

相关问答FAQs

问:诃利帝菩萨与送子观音都是护佑儿童的神祇,两者有什么区别?

答:诃利帝菩萨与送子观音虽都与儿童相关,但信仰内涵和职能侧重不同,诃利帝菩萨源于鬼道皈依,形象更贴近民间“母亲”角色,职能不仅限于“送子”,更强调“护子”——保护已出生的儿童健康成长,尤其关注病痛、灾厄等现实威胁,其信仰带有更强的“世俗护佑”色彩,且常与妇女生产、育儿等家庭事务紧密相关,送子观音则是佛教菩萨体系中的“慈悲象征”,其职能以“赐子”为主,源于观音“千处祈求千处应”的愿力,信仰更侧重“无子求子”的祈愿,形象多为庄严菩萨相,强调“慈悲普度”的宗教精神,简单说,诃利帝菩萨更像“守护儿童的妈妈”,送子观音更像“赐予生命的慈悲菩萨”。

问:为什么诃利帝菩萨原本是吃孩子的鬼神,后来却能成为菩萨?

答:这体现了佛教“众生皆有佛性”“忏悔得度”的核心教义,诃利帝菩萨虽曾为罗刹女,造下食子的恶业,但她的转变关键在于“真心忏悔”与“发愿度人”,佛陀并未因她的恶业而惩罚她,而是通过慈悲教化,让她亲身体验失去孩子的痛苦,从而生起同理心,进而发愿护持佛法、保护众生,佛教认为,业力虽可怕,但“忏悔”是消除业障的根本途径,只要真心悔改、积极行善,任何人(包括鬼道众生)都能通过修行改变命运,最终成就菩萨果位,诃利帝菩萨的故事正是这一理念的实践——从“恶”到“善”的转变,证明了佛教“不轻未学”的包容性与“人人皆可成佛”的可能性。